인술을 배우자” 한·일 쌍방향 교류

한국, 전 국민의료보험·온라인 의료시스템 등 日보다 빨라

|

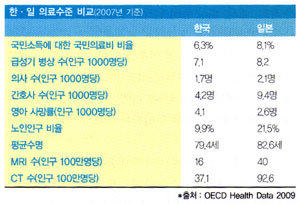

일본은 16세기 중반 포르투갈과 네덜란드를 통해 서양 의료기술을 들여왔다. 1874년 메이지유신 후에는 독일식 의료제도를 참고해 근대적인 의료제도를 수립했다. 이로써 서양식이 가미된 독특한 일본식 의료제도가 만들어졌다. 한국에 서양의학이 들어온 것은 19세기 말에 와서다. 보건의료 분야에서는 일제에 의해 일본식 제도가 도입됐고, 의료기술은 미국 선교사들을 통해 들어왔다. 그 제도와 기술의 ‘원형’은 지금도 이어져오고 있다. 한국 최초의 서양식 의료기관은 1877년 일본 해군이 부산에 설립한 제생의원(濟生醫院)이다. 여기선 해군 군의 야노(矢野義徹)가 한국에 거주하는 일본인과 한국인을 대상으로 진료했다. 그 후 원산과 인천에도 병원이 생겼고, 1885년에는 미국인 의사이자 선교사인 앨런에 의해 제중원이 설립됐다. 1910년 한일강제합방 후에는 조선총독부에 의해 의료시설과 인력이 대대적으로 정비됐다. 각지엔 자혜병원, 도립병원 등 관립병원이 들어섰다. 그리고 이를 주축으로 한 의료체제가 마련되면서 의료 종사자 대부분이 일본인으로 채워졌다. 1910년 당시엔 관립, 공립, 사립 등을 합쳐 100여 개의 병원이 운영됐다. 서양 의료기술의 도입 시기만 놓고 보면 1910년 당시 한·일 양국의 의료와 보건 수준 격차는 300년이 넘었다. 하지만 100년이 지난 오늘날은 어떨까. 일부 의료기술과 제도는 한국이 일본보다 낫다는 평가도 나온다. 1960년대 경제개발 이후 의료·보건환경 급속 발전 일제강점 당시 양국의 의료 수준 차는 하늘과 땅 차이라는 표현이 어울린다. 국가의 보건 수준을 가늠하는 지표 중 하나인 영·유아 사망률만 비교해봐도 알 수 있다. 1926~30년 경성제국대 미즈시마 교수가 작성한 ‘조선 주민의 생명표’를 보면 출생아 1000명당 유아 사망률은 남아 252명, 여아 230명이었다. 같은 시기 일본의 유아 사망률은 남아 140명, 여아 124명에 그쳤다. 미즈시마 교수가 산출한 수치가 서울 인근의 제한된 지역 통계라는 점을 감안하면 전국적인 격차는 더 벌어질 수 있다. 그러나 한국은 1960년대 경제개발을 시작한 뒤 각종 의료시설이 양적으로 늘어나면서 보건·의료환경 및 체계의 일대 변혁을 맞았다. 한국은 이때부터 일본을 서서히 추격한다. 현재 국내 병원 수는 2000여 개. 한때 1만개를 넘어섰다가 병상 과잉현상에 따라 감소 추세로 돌아서 최근에는 8860개로 줄어든 일본에 비하면 4분의 1에 불과하지만 국토 면적과 인구 차이를 고려하면 괄목할 성장이다. 특히 1976년 의료보험을 도입한 지 13년 만인 1989년 의료보험제도 대상이 전 국민으로 확대되면서 기초적인 보건·의료 서비스에서도 일본 수준에 근접했다. 전 국민 대상 의료보험은 세계에서 가장 단시간에 달성한 것이다. 일본은 1927년 의료보험제도를 도입해 24년 만인 1951년에야 전 국민을 대상으로 한 ‘국민개보험제도’를 시행했다. 한국은 이어 2000년대 김대중 정부 때 직장 및 지역 의료보험의 완전통합을 이뤘고, 심사기구를 일원화해 제도 운영의 효율성을 높일 수 있는 발판을 마련했다. ‘호랑이 등에 날개 단 격’으로 1997년 국제 통화위기 이후 정부의 적극적인 정보산업 육성에 힘입어 세계 정상권의 의료정보 시스템을 갖추면서 운영 프로세스 면에선 일본을 오히려 앞질렀다.

|

'경제,사회문화 > 사회 , 경제' 카테고리의 다른 글

| 보수적 일본, 높은 시민의식 배울 만” (0) | 2010.01.21 |

|---|---|

| 결코 질 수 없는 ‘숙명의 라이벌’ (0) | 2010.01.21 |

| 커져라, 세져라 ‘韓流 영향력’ (0) | 2010.01.21 |

| 덩치는 컸지만 식민교육 상처는 남아 (0) | 2010.01.21 |

| 한국인들은 법보다 주먹이 먼저? (0) | 2010.01.21 |