| [COVER STORY | 한국은 일본을 얼마나 따라잡았나 13] |

| 2002 월드컵, 협력과 경쟁의 추억 유치 전부터 대회 끝날 때까지 신경전 … 2022년 단독 개최 꿈 이루나 |

|

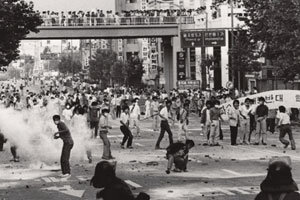

한국과 일본이 강화도에서 불행한 만남(1876년 강화도조약-조일수호조규)을 가진 지 꼭 120주년이 되던 1996년 5월31일. 알프스 산맥 저편의 호반 도시 취리히에서 타전된 소식이 지구 반대편 동쪽 끝 두 나라의 2억 인구를 실망스러운 침묵으로 몰아넣었다. 이들을 바라보며 역시 침묵 속에서 선망의 눈길만 보내야 했던 중국의 13억 인구를 포함하면, 전 세계 인구의 4분의 1이 순간적이긴 하지만 말로 표현하기 어려운 심리적 패닉 상태에 빠졌다. 2002년 월드컵 본선 한일 공동개최. 한국인들은 (1966년의 북한을 포함해) 월드컵 본선에 5번이나 진출한 ‘축구 민족’이 왜 그때껏 본선 무대를 밟아보지 못한 나라와 축제를 준비해야 하는지 의아해했다. 일본인들은 축구의 국제화에서 한발 앞서나간 경제대국이 왜 뒤늦게 유치전에 뛰어든 발전도상국과 함께 호스트가 돼야 하는지 불만스러워했다. 본선 진출 횟수와 축구의 세계화, 경제의 선진화로 치면 월드컵대회 본선은 남미와 유럽이 독점해야 할 것이라는 사실을 이 두 나라는 애써 외면했다. 강자에 편승 전략 vs 잠재적 2인자 규합 사단은 그보다 10년 전, 국제축구연맹(FIFA) 회장 아벨랑제의 입에서 시작됐다. 1986년 멕시코 월드컵을 개최하면서 이 FIFA의 제왕은 2002년 월드컵을 아시아에서 열겠다고 공언했다. 그는 분명 일본만을 염두에 두고 있었다. 홍콩과의 아시아 지역예선에서 패배하고 전국적인 소요사태를 경험한 중국이 바로 그해부터 축구 선진화에 박차를 가했고, 역시 이 대회 아시아 지역예선 최종 라운드에서 일본을 연거푸 격파한 한국이 1954년 스위스 월드컵 출전 이후 32년 만에 본선 무대로 다가가고 있다는 사실을 그는 보지 못했다. ‘긴 것에는 감겨줘라’(강자를 존경하고 따르라는 의미)는 속담에 충실한 일본은 즉각 아벨랑제에 편승했다. 이는 국제무대에서 강자에 편승하는 일본의 외교 스타일을 따른 것이나 다름없다. 옛 일본은 1902년 당대의 세계 제국 영국과 동맹을 맺었고, 1939년 유럽에서 시작된 전쟁에서 독일이 승리할 것처럼 보이자 이듬해 “버스를 놓치지 말자”는 구호를 외치며 독일을 친구로 삼았다. 패전 후 일본의 성공 배경에도 미국이라는 힘센 친구가 있었다. 일본은 FIFA의 ‘긴 것’에 휘감겨들면서 1991년 대회 유치를 공식 선언했고, 1993년에는 J리그의 돛을 높이 올렸다. 축구에 관한 한 아시아의 전통적 ‘맹주’임을 자부하던 한국은 일본보다 2년 늦은 1993년 대회유치위원회를 만들었고, 스포츠신문 기자들은 한국의 프로축구리그를 일본의 그것에 빗대 K리그(정식 명칭이 된 것은 1998년)라고 부르기 시작했다. 후발주자의 외교적 선택은 당연히 ‘잠재적 2인자들’의 규합이었다. 유럽축구연맹의 요한슨 회장을 비롯한 아시아, 아프리카의 표들을 끌어모으면서 한국은 강자 독식의 국제무대에 새로운 외교실험과 학습을 병행해 나아갔다. 아벨랑제는 이러한 행위가 “FIFA를 깨는 짓”이라며 공개적으로 불만을 터뜨렸다. 그러나 FIFA의 1인자도 결국 기울어진 균형추 앞에 굴복했고, FIFA는 사상 초유의 월드컵 본선대회 아시아 개최, 그것도 공동개최를 결정했다. ‘절반의 성공’에서 공동의 승리로 독식을 희망하던 일본에는 ‘절반의 실패’ 또는 “최악의 시나리오”(모리 겐지, J리그 회장)였다. 뒤늦게 뛰어든 한국으로서는 사실 ‘절반의 성공’이었지만, 구원(舊怨)의 경쟁국에 완벽한 승리를 거두지 못했다는 아쉬움을 떨쳐내지 못했다. 근대화의 선발주자와 후발주자로서 1876년 첫 만남을 가진 두 나라 사이에 남은 것은 불쾌한 기억뿐이었다. 120년 동안 경쟁의 즐거움보다는 독주(獨走)와 완승만 좇던 두 나라는 그럼에도 서로 다른 외교 스타일을 견지한 끝에 1996년 선의의 경쟁과 화합을 하지 않으면 안 되는, ‘절반의 승리’가 아닌 ‘공동의 승리’를 거둔 셈이었다. 미증유의 월드컵 본선대회 공동개최를 성공으로 이끌고자 이후 2002년까지 한국은 6000만 달러를, 일본은 7500만 달러를 투자했다. 건전한 경쟁과 협력을 위한 비용을 들이면서도 개최하는 그해까지 신경전도 그치지 않았던 것은 물론이다. 대회 명칭에 어느 나라가 앞에 와야 하는지를 두고 벌인 첫 신경전에서는 한국이 승리했다. 곧 이은 결승전 유치전에서는 일본이 승리했다. FIFA의 공동개최 홍보사진에 나타난 축구경기장 조감도가 ‘일(日)’자를 연상케 한다며 한국이 항의하기도 했다. 영국의 ITV가 월드컵 뉴스 보도의 테마뮤직으로 일본을 소재로 한 푸치니 오페라 ‘나비부인’의 ‘어떤 갠 날’을 쓰려 한다는 소식에 영국의 한국인들이 분노했다. 그럼에도 1996~2002년의 6년은 오랜 악연 때문에 감정의 공유가 불가능할 듯하던 두 나라가 낙심으로 시작해 환희로 끝맺는 드문 공감대를 형성한 시기였다. 1993년 카타르 도하에서 열린 미국 월드컵 아시아 최종예선 일본-이라크전 추가시간에 터진 오만 자파르의 동점골 덕분에 한국이 일본을 제치고 본선 진출을 확정짓자(상자기사 참조), ‘도하의 비극’ ‘카타르의 기적’이라며 경쟁의식과 경멸을 감추지 않던 두 나라가 1998년 프랑스 월드컵 아시아 지역예선에서는 ‘함께 가자! 프랑스로’라는 공동의 구호를 내걸었다.

|

'경제,사회문화 > 사회 , 경제' 카테고리의 다른 글

| [저출산·고령화 한민족 소멸 시나리오 01] 아, 사람이 그립고 그립다 (0) | 2010.02.15 |

|---|---|

| [COVER STORY | 한국은 일본을 얼마나 따라잡았나 14] “맹목적 경쟁 말고 (0) | 2010.02.15 |

| [COVER STORY | 한국은 일본을 얼마나 따라잡았나 12]“한국의 문화 DNA, (0) | 2010.02.15 |

| [COVER STORY | 한국은 일본을 얼마나 따라잡았나 11]“보수적 일본, 높은 (0) | 2010.02.15 |

| [COVER STORY | 한국은 일본을 얼마나 따라잡았나 10 스포츠]결코 질 수 없 (0) | 2010.02.15 |