신분상승 희망 아예 접는 '의욕상실' 계층 더 많아져

'일본의 침체病' 초기증세

'잃어버린 20년'을 겪는 일본에선 '의욕상실'이라는 사회심리 현상이 장기침체의 중요 원인 중 하나로 지적되고 있다. 경쟁에서 뒤처진 젊은이들이 아예 신분상승을 포기하고 아르바이트를 전전하며 하류층으로 사는 길을 선택하는 현상이다. 이 같은 '하류(下流) 의식'이 일본 사회의 활력을 떨어뜨리고, 장기침체의 악순환을 낳고 있다는 것이다.일본형(型) 침체병이 한국 사회에도 옮아붙기 시작했다. 갈수록 신분상승이 힘든 '사다리의 붕괴'가 뚜렷해지면서, 해보자는 생각마저 포기하는 '의욕 붕괴' 현상이 나타나고 있다. 본지가 한국갤럽에 의뢰해 월수입 200만원 이하의 19~65세 저소득층 남녀 631명을 조사한 결과, '해도 안 된다'는 좌절과 포기, 현실안주 경향이 뚜렷했다.

조사 결과, "열심히 일해도 부자가 될 수 없다"는 사람(49.1%)이 근소하게나마 "될 수 있다"는 사람(48.2%)을 웃돌았다. 10년 뒤 한국 사회가 어떻게 달라질지 묻자, 응답자 10명 중 7명이 "잘사는 사람은 더 잘살고 못사는 사람은 더 못살 것 같다"(63.5%)거나, "모든 계층이 지금보다 힘들어질 것 같다"(10.3%)고 했다. 갈수록 격차는 벌어지고 삶은 더 팍팍해질 거라는 비관론이 "지금과 비슷하거나 좋아질 것"(19.2%)이라는 낙관론을 압도한 것이다.

보건사회연구원 노대명 선임연구위원은 "사다리 붕괴가 의욕 붕괴로 이어질 수 있다는 위험신호가 왔다"고 했다. 사다리를 올라갈 수 있는 사람과 그렇지 않은 사람 사이에 '의욕의 격차'가 발생하고, 이것이 실제 노력의 격차와 결과의 격차로 악순환하면서 사회 전체에 일본형 '하류의식'이 만연하게 될 위험이 있다는 것이다.

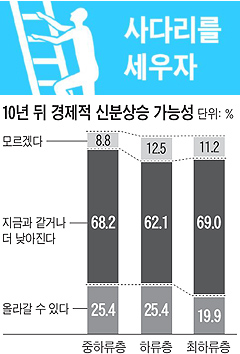

응답자들은 10명 중 9명이 자신의 계층이 중하류층(36.1%)·하류층(35.5%)·최하류층(18.4%)이라고 응답했다. 문제는 '지금 어느 계층에 속했는가'가 아니라 '올라갈 의욕이 있는가'이다. 10년 뒤 전망을 묻자, 현재 속한 계층과 상관없이 모든 층위(중하류층~최하류층)에서 3명 중 2명이 "지금과 비슷하거나 더 떨어질 것 같다"고 답했다. "더 높은 계층이 되어 있을 것"이라는 응답은 소수였다.

소득 분배가 얼마나 공평한지 따지는 지니계수를 보면 한국은 OECD(경제협력개발기구) 회원국 중 17위로 불평등한 정도와 등수 모두 평균 수준이다. 이처럼 분배의 불평등이 다른 나라보다 심하다고 할 수 없는데, 개개인이 느끼는 불안감이 점점 선명해지는 이유에 대해 한국개발연구원 김희삼 연구위원은 "'상승 루트'가 닫혀가고 있다는 초조감이 광범위하게 퍼졌기 때문"이라고 했다.

이번 조사에서 응답자 가운데 절대다수가 "지금 하는 일을 바꿀 계획이 없다"고 했는데(78.8%) 그 이유는 전망이 좋거나 일이 적성에 맞아서가 아니라 "대안이 없어서"(60.4%), "나이가 많아서"(9.5%) 등이었다(복수응답).

응답자들은 4명 중 3명이 "저축을 전혀 못하고 있다"고 했다(78.4%). 이들 중 1명은 저축만 못 하는 게 아니라 빚까지 늘고 있었다(26.3%). 응답자 3명 중 1명이 '힘들고 희망이 없다'고 했고(33.8%) 5명 중 1명이 '잘사는 사람을 보면 분노와 적개심을 느낀다'고 했다(23.1%). 응답자 10명 중 7명이 "우리 사회는 공정하지 않다"고 했다(67.2%).

사다리 기획 자문단들은 "무엇보다 가장 시급한 것은 '심리적 사회 안전망'을 만들어 사다리 탈락자들의 의욕을 복원시키는 것"이라고 입을 모았다. 빈곤에 빠지고, 한 번 실패해도 반드시 다시 일어설 수 있도록 사회시스템이 도와줄 것이라는 '믿음의 사다리'를 구축해야 한다는 것이다.