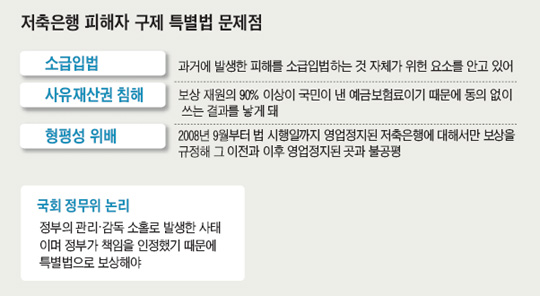

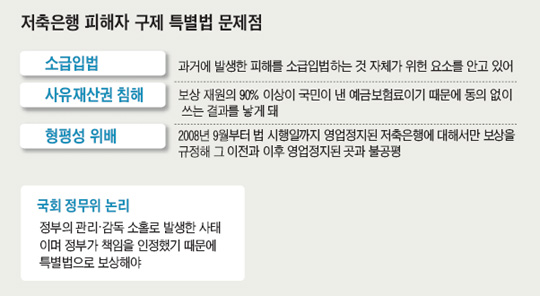

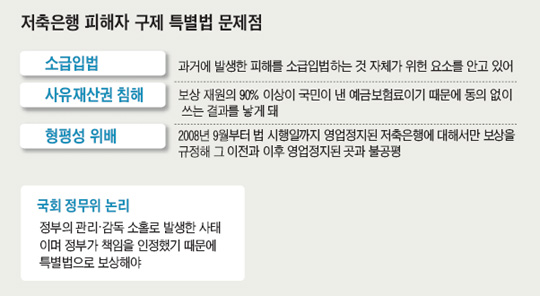

저축은행 특별법, 法의 기본 3가지(소급입법·사유재산 침해·형평성 위배)를 뒤흔든다"①소급입법 - 事後보상법, 위헌 요소 안고 있어

②사유재산 침해 - 보상재원 90% 이상이 예금보험료, 국민이 낸돈 허락없이 사용하는 셈

③형평성 위배 - 2008년 9월이전 피해자는 대상 안돼… 또 다른 특별법 제정요구 잇따를 것 조선일보 손진석기자 입력 2012.02.11 03:07

"자기 책임 원칙을 무너뜨려 법치의 근간을 흔드는 입법이다."(이성우 동아대 교수)

지난 9일 국회 정무위원회가 여야 합의로 '부실 저축은행 피해자 지원을 위한 특별조치법(이하 특별법)'을 통과시킨 것을 두고 "시장원리와 법적 안정성을 해치는 비상식적인 입법"이란 비판이 쏟아지고 있다. 시민단체와 노동계도 "피해자들의 사정이 딱한 것은 이해하지만 금융시장의 법과 원칙을 훼손해서는 결코 안 된다"며 법안 철회를 촉구하고 나섰다.

↑ [조선일보]

↑ [조선일보]부산저축은행 피해자들이 지난해 5월 서울 여의도 국회의사당에 몰려가 국회 정무위원들과 면담을 요구하다 경찰이 가로막자 국회 인근 산업은행 본점 앞 바닥에 드러누워 시위를 벌이고 있다. /허영한기자 younghan@chosun.com

①소급 입법과 위헌 소지

가장 문제가 되는 건 소급 입법 논란이다. 어떤 법률적 판단을 하려면 특정 행위가 있었을 당시에 관련 법이 있어야 한다는 게 법률을 만드는 기본 원칙이다. 그러나 이번에 보상해주기로 한 2008년 9월 이후 영업 정지된 18개 저축은행의 예금자의 경우는 피해가 발생했을 당시에 피해를 보상해 줄 법률적 근거가 없었다. 그것을 사후적으로 지금 만들겠다는 것이다. 헌법재판소 의 한 연구관은 이 점을 들어 "위헌 소지가 있다"고 말했다. 이런 식으로 '사후(事後) 보상법'을 만들면 예금금리가 높은 저축은행에 돈을 맡기지 않았던 국민이 손해를 입게 돼 평등권을 침해하는 결과도 초래한다. (헌법 13조 2항, 소급 입법 금지의 원칙)

②사유 재산권 침해

피해자 보상에 필요한 재원 1025억원 중 최소 900억원은 다른 저축은행이나 은행·보험사 고객들이 예금할 때 십시일반으로 낸 돈(예금보험료)으로 조성한 '저축은행 특별계정'에서 가져 와야 한다. 사실상 금융회사에 예금을 맡기는 모든 국민이 낸 돈을 허락 없이 사용하겠다는 것이다. 금융위원회 간부는 "명백하게 다른 국민의 사유 재산권을 침해하는 행위"라고 말했다. 사유 재산권 보호가 헌법상 권리인 만큼 역시 위헌 소지가 있다는 설명이다. 상품의 투자 위험성에 대한 설명을 충분히 못 듣고 투자한 경우라는 단서가 붙긴 했지만 예금 보호 대상이 아닌 후순위채 투자자들까지 남의 돈으로 보상받게 한 것은 더욱 심한 사례에 해당한다.

③형평성 논란

형평성에도 문제가 있다. 2008년 9월 이전에 영업 정지된 저축은행 고객들이 "우리도 보상해 달라"고 요구하고 나서면 대응이 궁색해진다. 또 5월에 특별법이 시행되고 6월에 어떤 저축은행이 영업 정지된다면 이 예금자들은 보상을 못 받는다. 그러면 또 다른 특별법을 만들어 달라는 요구가 이어질 가능성이 크다. 헌법상 평등권 위배라고 하면 할 말이 없기 때문이다. 특별법이 '나쁜 선례'로 남을 수밖에 없다고 전문가들이 입을 모으는 이유가 여기에 있다.

원래 국회는 지난해 영업 정지된 저축은행 고객들을 보상하려고 했지만 2009~2010년에 영업 정지된 저축은행 고객들이 반발하자 2008년 9월 이후 영업 정지된 저축은행으로 보상 범위를 넓혔다.

◇국회 정무위 "정부가 잘못했으니 책임져야"

정무위 의원들은 "정부의 관리·감독 소홀로 저축은행 사태가 발생했고, 정부도 책임을 인정했기 때문에 보상이 필요하다"는 논리를 내세운다. 그러나 법리적으로 그들의 주장은 공허한 측면이 있다. 특별법을 주도한 허태열 국회 정무위원장( 새누리당 )은 "현미경으로 들여다보듯 따지면 문제가 없는 법이 없다"고 주장했다. 그는 "자연재해가 있을 때 지자체 과실로 피해가 발생하면 해당 지차제가 보상하는 것과 같은 이치"라며 "피해자 대부분이 고령자에 저소득층이므로 특별한 관심과 배려가 필요하다"고 말했다.

최운열 서강대 교수는 "이런저런 딱한 사정이 생길 때마다 법을 만들면 사회가 유지되기 어렵다. 성금을 모아야 할 일을 법을 만들어 해결하면 끝이 없게 된다"고 지적했다. 전삼현 숭실대 교수는 "국가적 비상 상황도 아닌데 특별법을 만드는 것은 입법권 남용"이라고 말했다.

- ㆍ"6000만원 내면 강북, 1억 내면 강남 교사"

- ㆍ"공지영, 김연아를 개념없는 딸로 만들고…"

- ㆍ대법, 하위 2% '가카 빅엿' 서기호 판사 재임용 안 한다

- ㆍ中 베이징에 나타난 굳은 표정의 김정남,취재진이 질문 던지자…

- ㆍ자동차 보험 똑똑하게 고르기…달린 만큼만 내자

- ㆍ삼성화재서 뛰고 있는 공격수 "상무 시절, 승부조작 가담"

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

↑ [조선일보]

↑ [조선일보]부산저축은행 피해자들이 지난해 5월 서울 여의도 국회의사당에 몰려가 국회 정무위원들과 면담을 요구하다 경찰이 가로막자 국회 인근 산업은행 본점 앞 바닥에 드러누워 시위를 벌이고 있다. /허영한기자 younghan@chosun.com

ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지

"자기 책임 원칙을 무너뜨려 법치의 근간을 흔드는 입법이다."(이성우 동아대 교수)

지난 9일 국회 정무위원회가 여야 합의로 '부실 저축은행 피해자 지원을 위한 특별조치법(이하 특별법)'을 통과시킨 것을 두고 "시장원리와 법적 안정성을 해치는 비상식적인 입법"이란 비판이 쏟아지고 있다. 시민단체와 노동계도 "피해자들의 사정이 딱한 것은 이해하지만 금융시장의 법과 원칙을 훼손해서는 결코 안 된다"며 법안 철회를 촉구하고 나섰다.

①소급 입법과 위헌 소지

가장 문제가 되는 건 소급 입법 논란이다. 어떤 법률적 판단을 하려면 특정 행위가 있었을 당시에 관련 법이 있어야 한다는 게 법률을 만드는 기본 원칙이다. 그러나 이번에 보상해주기로 한 2008년 9월 이후 영업 정지된 18개 저축은행의 예금자의 경우는 피해가 발생했을 당시에 피해를 보상해 줄 법률적 근거가 없었다. 그것을 사후적으로 지금 만들겠다는 것이다. 헌법재판소 의 한 연구관은 이 점을 들어 "위헌 소지가 있다"고 말했다. 이런 식으로 '사후(事後) 보상법'을 만들면 예금금리가 높은 저축은행에 돈을 맡기지 않았던 국민이 손해를 입게 돼 평등권을 침해하는 결과도 초래한다. (헌법 13조 2항, 소급 입법 금지의 원칙)

②사유 재산권 침해

피해자 보상에 필요한 재원 1025억원 중 최소 900억원은 다른 저축은행이나 은행·보험사 고객들이 예금할 때 십시일반으로 낸 돈(예금보험료)으로 조성한 '저축은행 특별계정'에서 가져 와야 한다. 사실상 금융회사에 예금을 맡기는 모든 국민이 낸 돈을 허락 없이 사용하겠다는 것이다. 금융위원회 간부는 "명백하게 다른 국민의 사유 재산권을 침해하는 행위"라고 말했다. 사유 재산권 보호가 헌법상 권리인 만큼 역시 위헌 소지가 있다는 설명이다. 상품의 투자 위험성에 대한 설명을 충분히 못 듣고 투자한 경우라는 단서가 붙긴 했지만 예금 보호 대상이 아닌 후순위채 투자자들까지 남의 돈으로 보상받게 한 것은 더욱 심한 사례에 해당한다.

③형평성 논란

형평성에도 문제가 있다. 2008년 9월 이전에 영업 정지된 저축은행 고객들이 "우리도 보상해 달라"고 요구하고 나서면 대응이 궁색해진다. 또 5월에 특별법이 시행되고 6월에 어떤 저축은행이 영업 정지된다면 이 예금자들은 보상을 못 받는다. 그러면 또 다른 특별법을 만들어 달라는 요구가 이어질 가능성이 크다. 헌법상 평등권 위배라고 하면 할 말이 없기 때문이다. 특별법이 '나쁜 선례'로 남을 수밖에 없다고 전문가들이 입을 모으는 이유가 여기에 있다.

원래 국회는 지난해 영업 정지된 저축은행 고객들을 보상하려고 했지만 2009~2010년에 영업 정지된 저축은행 고객들이 반발하자 2008년 9월 이후 영업 정지된 저축은행으로 보상 범위를 넓혔다.

◇국회 정무위 "정부가 잘못했으니 책임져야"

정무위 의원들은 "정부의 관리·감독 소홀로 저축은행 사태가 발생했고, 정부도 책임을 인정했기 때문에 보상이 필요하다"는 논리를 내세운다. 그러나 법리적으로 그들의 주장은 공허한 측면이 있다. 특별법을 주도한 허태열 국회 정무위원장( 새누리당 )은 "현미경으로 들여다보듯 따지면 문제가 없는 법이 없다"고 주장했다. 그는 "자연재해가 있을 때 지자체 과실로 피해가 발생하면 해당 지차제가 보상하는 것과 같은 이치"라며 "피해자 대부분이 고령자에 저소득층이므로 특별한 관심과 배려가 필요하다"고 말했다.

최운열 서강대 교수는 "이런저런 딱한 사정이 생길 때마다 법을 만들면 사회가 유지되기 어렵다. 성금을 모아야 할 일을 법을 만들어 해결하면 끝이 없게 된다"고 지적했다. 전삼현 숭실대 교수는 "국가적 비상 상황도 아닌데 특별법을 만드는 것은 입법권 남용"이라고 말했다.

지난 9일 국회 정무위원회가 여야 합의로 '부실 저축은행 피해자 지원을 위한 특별조치법(이하 특별법)'을 통과시킨 것을 두고 "시장원리와 법적 안정성을 해치는 비상식적인 입법"이란 비판이 쏟아지고 있다. 시민단체와 노동계도 "피해자들의 사정이 딱한 것은 이해하지만 금융시장의 법과 원칙을 훼손해서는 결코 안 된다"며 법안 철회를 촉구하고 나섰다.

↑ [조선일보]

↑ [조선일보]부산저축은행 피해자들이 지난해 5월 서울 여의도 국회의사당에 몰려가 국회 정무위원들과 면담을 요구하다 경찰이 가로막자 국회 인근 산업은행 본점 앞 바닥에 드러누워 시위를 벌이고 있다. /허영한기자 younghan@chosun.com

가장 문제가 되는 건 소급 입법 논란이다. 어떤 법률적 판단을 하려면 특정 행위가 있었을 당시에 관련 법이 있어야 한다는 게 법률을 만드는 기본 원칙이다. 그러나 이번에 보상해주기로 한 2008년 9월 이후 영업 정지된 18개 저축은행의 예금자의 경우는 피해가 발생했을 당시에 피해를 보상해 줄 법률적 근거가 없었다. 그것을 사후적으로 지금 만들겠다는 것이다. 헌법재판소 의 한 연구관은 이 점을 들어 "위헌 소지가 있다"고 말했다. 이런 식으로 '사후(事後) 보상법'을 만들면 예금금리가 높은 저축은행에 돈을 맡기지 않았던 국민이 손해를 입게 돼 평등권을 침해하는 결과도 초래한다. (헌법 13조 2항, 소급 입법 금지의 원칙)

②사유 재산권 침해

피해자 보상에 필요한 재원 1025억원 중 최소 900억원은 다른 저축은행이나 은행·보험사 고객들이 예금할 때 십시일반으로 낸 돈(예금보험료)으로 조성한 '저축은행 특별계정'에서 가져 와야 한다. 사실상 금융회사에 예금을 맡기는 모든 국민이 낸 돈을 허락 없이 사용하겠다는 것이다. 금융위원회 간부는 "명백하게 다른 국민의 사유 재산권을 침해하는 행위"라고 말했다. 사유 재산권 보호가 헌법상 권리인 만큼 역시 위헌 소지가 있다는 설명이다. 상품의 투자 위험성에 대한 설명을 충분히 못 듣고 투자한 경우라는 단서가 붙긴 했지만 예금 보호 대상이 아닌 후순위채 투자자들까지 남의 돈으로 보상받게 한 것은 더욱 심한 사례에 해당한다.

③형평성 논란

형평성에도 문제가 있다. 2008년 9월 이전에 영업 정지된 저축은행 고객들이 "우리도 보상해 달라"고 요구하고 나서면 대응이 궁색해진다. 또 5월에 특별법이 시행되고 6월에 어떤 저축은행이 영업 정지된다면 이 예금자들은 보상을 못 받는다. 그러면 또 다른 특별법을 만들어 달라는 요구가 이어질 가능성이 크다. 헌법상 평등권 위배라고 하면 할 말이 없기 때문이다. 특별법이 '나쁜 선례'로 남을 수밖에 없다고 전문가들이 입을 모으는 이유가 여기에 있다.

원래 국회는 지난해 영업 정지된 저축은행 고객들을 보상하려고 했지만 2009~2010년에 영업 정지된 저축은행 고객들이 반발하자 2008년 9월 이후 영업 정지된 저축은행으로 보상 범위를 넓혔다.

◇국회 정무위 "정부가 잘못했으니 책임져야"

정무위 의원들은 "정부의 관리·감독 소홀로 저축은행 사태가 발생했고, 정부도 책임을 인정했기 때문에 보상이 필요하다"는 논리를 내세운다. 그러나 법리적으로 그들의 주장은 공허한 측면이 있다. 특별법을 주도한 허태열 국회 정무위원장( 새누리당 )은 "현미경으로 들여다보듯 따지면 문제가 없는 법이 없다"고 주장했다. 그는 "자연재해가 있을 때 지자체 과실로 피해가 발생하면 해당 지차제가 보상하는 것과 같은 이치"라며 "피해자 대부분이 고령자에 저소득층이므로 특별한 관심과 배려가 필요하다"고 말했다.

최운열 서강대 교수는 "이런저런 딱한 사정이 생길 때마다 법을 만들면 사회가 유지되기 어렵다. 성금을 모아야 할 일을 법을 만들어 해결하면 끝이 없게 된다"고 지적했다. 전삼현 숭실대 교수는 "국가적 비상 상황도 아닌데 특별법을 만드는 것은 입법권 남용"이라고 말했다.

'경제,사회문화 > 사회 , 경제' 카테고리의 다른 글

| 브레진스키 한국 핵 필요論 (0) | 2012.02.11 |

|---|---|

| 1표 비용 43만원, 국내선거의 36배… 돈만 쓰고 외면받아 (0) | 2012.02.11 |

| 저출산 고령화, 50년 후의 우울 (0) | 2012.02.09 |

| 安 교수는 공짜점심을 먹을 수 있을까 (0) | 2012.02.09 |

| '1% 부자'를 원망하지 않는 사회 (0) | 2012.02.09 |