입력 : 2013.01.07 03:00 | 수정 : 2013.01.07 09:46

[派獨 광부·간호사 50년 - 그 시절을 다음 세대에게 바친다]

[3] 현지서 박사학위 딴 후 귀국해 교수된 권이종씨

1622호는 급료 주는 근거이자 신원 확인 생명 번호

바위에 손 깔렸을 때 한달 넘게 송금 못해 죄책감도

어머니처럼 돌봐주던 현지인 "공부하라" 귀국 말려

자긍심 가질 수 있게 파독광부들에게 '명예' 줬으면

"여기 입술 아래 '광부 문신' 보이세요? 예전에는 턱밑까지 더 길게 이어져 있었는데 50년 세월이 흐르다 보니 좀 짧아졌네요."

권이종(73) 한국교원대 명예교수가 손가락으로 가리킨 턱 부분에는 굵은 연필로 그은 것 같은 길이 2㎝가량 검푸른 선이 있었다. '파독 광부'로 탄광에서 일하다가 얼굴이 찢겨 석탄가루가 스며들어 생긴 '천연 문신'이라며 "내 삶의 훈장"이라고 말했다.

권이종(73) 한국교원대 명예교수가 손가락으로 가리킨 턱 부분에는 굵은 연필로 그은 것 같은 길이 2㎝가량 검푸른 선이 있었다. '파독 광부'로 탄광에서 일하다가 얼굴이 찢겨 석탄가루가 스며들어 생긴 '천연 문신'이라며 "내 삶의 훈장"이라고 말했다.

권이종씨가 막장 근무를 마치고 나온 파독 광부의 모습이 찍힌 사진을 들고서 당시 근무여건에 대해 설명하고 있다. /이태경 기자

권이종씨가 막장 근무를 마치고 나온 파독 광부의 모습이 찍힌 사진을 들고서 당시 근무여건에 대해 설명하고 있다. /이태경 기자

◇'마르켄눔머(광산번호) 1622'

배치된 곳은 독일 메르크슈타인 지역 아돌프 탄광이었다. 고된 막장 일을 마치고 지상에 올라오면 관리자가 물었다. "벨체 마르켄눔머 하벤 지(당신의 광산번호는)?" 섭씨 30~36도 지하 막장에서 하루 8시간 이상 꼬박 일하다 보면 얼굴은 검은 탄가루 범벅이 된다. 시커먼 겉모습 때문에 얼굴을 알아볼 수 없어서 대신 광산번호로 신분을 확인하고 작업량 등을 기록했다. '마르켄눔머'는 급료를 주는 근거이자 사고로 죽었을 때 신원을 확인하는 '생명 번호'이기도 했다.

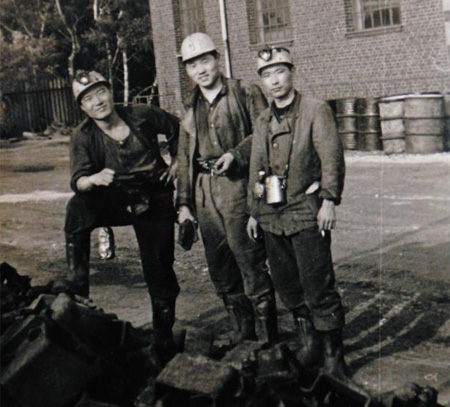

1964년 10월 독일 탄광에 배치된 권이종(맨 왼쪽) 교수가 동료들과 아침에 탄광에 들어가기 직전 찍은 사진. 채탄 작업을 시작하기 전이어서 얼굴과 작업복이 깨끗하다. /권이종 교수 제공

1964년 10월 독일 탄광에 배치된 권이종(맨 왼쪽) 교수가 동료들과 아침에 탄광에 들어가기 직전 찍은 사진. 채탄 작업을 시작하기 전이어서 얼굴과 작업복이 깨끗하다. /권이종 교수 제공

◇공항에서 발길 돌려 박사학위까지

파독 계약 기간 3년을 마치면 귀국하거나 계약을 연장해 더 일을 할 수 있었다. 권 교수는 귀국을 택했다. 공항에서 귀국 비행기를 기다리는데 탄광 마을에서 어머니처럼 자신을 돌봐줬던 로즈마리 부인이 달려와 "지금 이렇게 돌아가면 안 된다. 공부를 하고 가야 더 행복한 날이 있을 것"이라고 했다. 권 교수는 "그때 발길을 돌리지 않았다면 지금과는 전혀 다른 삶을 살았을 것"이라고 했다.

광산에서 막장 근무를 마치고 나온 파독 광부의 모습. 얼굴이 온통 석탄가루로 뒤덮여 알아볼 수가 없기 때문에 광산번호로 신분을 식별했다. /한국 파독 광부 간호사 간호조무사 연합회 제공

광산에서 막장 근무를 마치고 나온 파독 광부의 모습. 얼굴이 온통 석탄가루로 뒤덮여 알아볼 수가 없기 때문에 광산번호로 신분을 식별했다. /한국 파독 광부 간호사 간호조무사 연합회 제공

권 교수는 로즈마리 부인의 도움으로 아헨교원대에 들어갔다. 그리고 독일 생활 16년째 되던 1979년 2월 교육학 박사학위를 땄다. 권 교수는 귀국 후 전북대와 교원대 교수, 차관급인 청소년개발원 원장을 지냈다. 그는 "파독 광부 출신이 교수도 되고 차관급으로 출세도 했다"면서 "이런 기회를 준 독일을 늘 '제2의 고향'으로 생각하고 있다"고 말했다.

◇"파독 노동 인정해줬으면"

권 교수는 요즘 파독광부간호사간호조무사연합회 일로 바쁘게 뛰어다니고 있다. 올해 상반기 개관하는 서울 양재동 기념관 '한독의 집'(가칭)에 전시할 물품들을 독일 정부의 도움을 받아 실어오고 있는 중이다. 막장에서 일할 때 쓰던 함머(쇠망치), 카일(쐐기) 등을 전시하고 당시 파독 광부 생활을 그대로 재현할 생각이다.

파독 광부 출신으로 권 교수처럼 한국에서 대학교수가 된 사람은 20여명이다. 그러나 이들 대부분은 자신이 파독 광부 출신이라는 걸 밝히기 꺼린다. 권 교수는 "광부 출신이라고 알리는 게 학계에서 전혀 도움이 되지 않기 때문"이라고 했다. 권 교수는 "어려웠던 시절 나라 경제에 기여했다는 자긍심을 가질 수 있도록 명예를 줬으면 한다"면서 "특히 광부 일로 얻은 진폐증으로 지금까지도 고생하고 있는 사람이 많이 있는데 이들에게 실질적인 도움이 있었으면 좋겠다"고 말했다.

크게

크게 작게

작게

요즘

요즘 싸이 공감

싸이 공감 조선블로그

조선블로그 MSN 메신저

MSN 메신저