10대에 육체적으로나 정신적으로 변화하며 혼란을 겪는 시기를 사춘기라 한다면 40대 중, 후반에 들어 다시금 경험하는 혼란기를 ‘사추기(思秋期)’라 표현한다. 체력은 고갈되고 의욕은 상실하고, 노년의 여생이 두렵고 서글픈 마음은 수명이 짧았던 예나 초장수시대로 접어든 지금이나 체감도는 크게 다르지 않다.

폐경기 호르몬 치료와 유방암

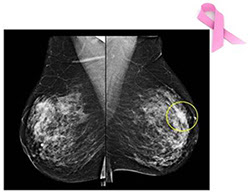

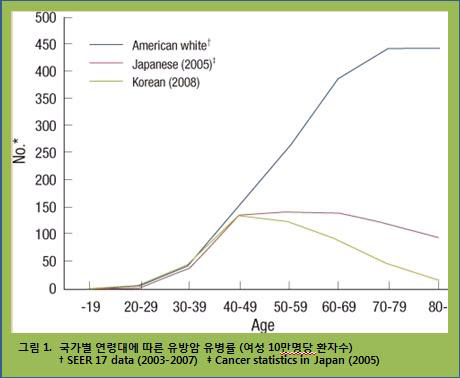

국내의 암발생 현황을 보면 유방암은 갑상선암에 이어 여성암중 두번째로 높은 발병율(15% vs 22%)을 보이고 있고 꾸준히 증가하고 있는 추세이다. 70대 여성에서 가장 높은 유방암 발병율을 보이는 서구와는 달리, 우리나라의 유방암은 40대에 가장 높은 발병율(인구 10만명당 111.6명)을 보이고 있고, 폐경을 기준으로 볼 때 폐경전 여성이 전체 유방암 환자의 56.6%로 반수 이상을 차지하고 있다.

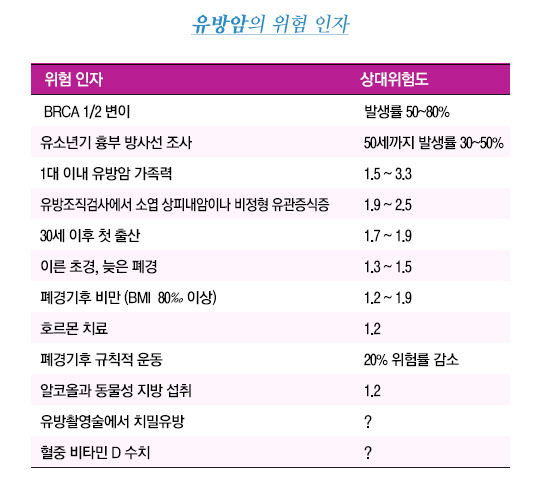

평균적으로 유방암 세포가 발생하여 임상적으로 진단이 가능한 최소한의 크기인 5mm에 도달하기까지 적어도 5~10년의 시간이 소요되는데, 호르몬 치료를 중단한 후에는 유방암의 빈도가 바로 감소하는 것으로 보아 호르몬 치료가 새로운 유방암 세포를 발생시킨다기 보다는 치료전부터 존재하던 유방암 세포의 성장을 자극하여 유방암의 빈도를 증가시키다는 주장이 설득력이 높다. 유방암 발생 위험이 높은 여성들은 폐경기 호르몬제 복용을 금해야 하며, 호르몬 치료시에는 1년에 한번씩 전문의의 진찰과 유방촬영술 검사를 받아야 한다.

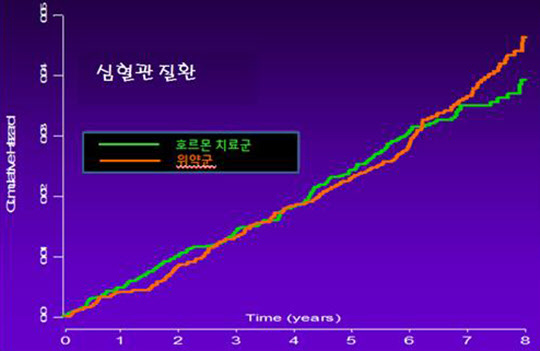

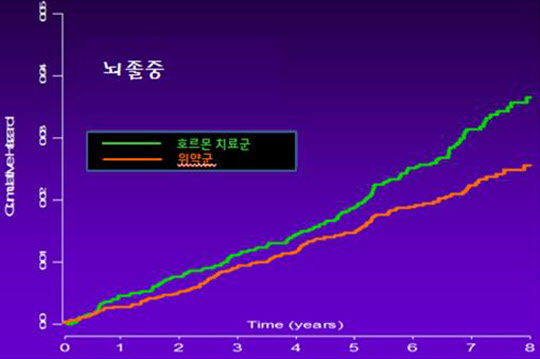

WHI연구의 2차 분석에서는 50대 여성 또는 폐경 후 10년 미만 여성에서 호르몬 치료를 했을 때는 심혈관 질환의 위험은 낮은 것으로 보이며, 5년 이상 사용했을 때에는 심혈관 질환의 위험을 감소시킬 수 있는 것으로 나타났다. 일부 연구결과에서는 폐경기 호르몬 치료가 허혈성 뇌졸중의 위험을 증가시키는 것으로 보고하고 있지만, 대개의 연구결과에서 폐경후 5년 미만 여성에서 저용량 호르몬 치료는 위험을 증가시키지 않는 것으로 나타났다. 다만 호르몬 치료는 심부 정맥혈전증의 위험을 약 2배 가량 증가시키므로 고령, 비만, 골반수술이나 혈전형성의 위험이 높은 여성에서는 사용을 금하는 것이 안전하다.

- 심혈관 질환 누적 위험률(Kaplan-Meier 측정치).

- 뇌졸중 누적 위험률 (Kaplan-Meier 측정치).

호르몬 치료는 대장암의 위험을 감소시키는 것으로 나타났으나 감소폭은 크지 않다. 호르몬 치료는 자궁내막암이나, 난소암, 폐암의 위험을 증가시키지 않는 것으로 나타났다.

- 대장암 누적 위험률 (Kaplan-Meier 측정치).

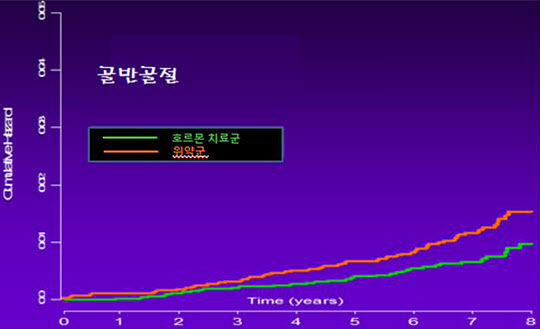

폐경기 호르몬 치료는 폐경여성에서 골 소실을 예방하는데 효과적이며, 골다공증이 없는 여성에서도 척추 골절과 대퇴 골절의 위험을 감소시킨다.

- 골반골절 누적 위험률 (Kaplan-Meier 측정치).

결론적으로 폐경 여성들에서 호르몬 치료를 하는 것이 득인지 혹은 해가 될 지에 대한 문제는 여전히 논란의 여지가 많고 임상 연구 결과들도 많은 차이를 보이고 있다. 궁극적으로 호르몬 치료가 폐경 여성의 사망률에 미치는 영향을 분석한 대부분의 연구결과에서 젊은 폐경 여성(50~59세)이나 폐경된 직후에 호르몬 치료를 시작하는 경우에는 30~40% 정도까지 사망률을 감소시키는 것으로 나타났다.

인류가 개발한 어떤 약제도 폐경기 호르몬치료제 만큼 인간의 수명을 직접적으로 연장시킬 수 있는 약은 없다. 하지만 과욕은 금물이라는 것을 명심하고 부작용의 위험을 줄이기 위해서는 정기적인 진찰을 게을리 하지 않는 작은 투자가 필요함을 명심하자.