입력 : 2014.06.12 03:01

[4] 일반고 어떻게 되나

1974년 고교 평준화 도입 후 일반고는 40년간 방치

"자사고 없애는 것으로는 일반고의 위기 해결 못 해"

1990년대 말, '공교육의 위기' '학교 붕괴' '잠자는 학교'라는 말이 우리 사회를 휩쓸었다. 이에 대한 원인과 대책은 최근까지도 우리 사회의 이슈다. '학교 붕괴' 현상에 대해 신현석 고려대 교육학과 교수는 2003년 논문에서 이렇게 진단했다. '공교육의 위기는 거대한 시대·사회적인 변화의 흐름에 둔감한 채, 전(前)근대적인 공교육의 아이디어를 관습적으로 유지하는 교육 체제 구성원들의 편협함과 나태함에서 비롯됐다.'

15년이 지난 이번 교육감 선거에서도 '공교육 살리기' '일반고 살리기'라는 구호가 반복됐다. 일반고는 학생들이 잠만 자고 무력감에 빠져 '2류 학교'로 전락했다는 주장(조희연 서울교육감 당선인) 등이다. 일반고 대책으로 진보 교육감들은 "자사고 폐지가 급선무"라고 주장한다.

15년이 지난 이번 교육감 선거에서도 '공교육 살리기' '일반고 살리기'라는 구호가 반복됐다. 일반고는 학생들이 잠만 자고 무력감에 빠져 '2류 학교'로 전락했다는 주장(조희연 서울교육감 당선인) 등이다. 일반고 대책으로 진보 교육감들은 "자사고 폐지가 급선무"라고 주장한다.

◇수십 년간 변하지 않은 일반고

1974년 고교 평준화 제도를 도입한 이후 교육 당국은 이를 보완하기 위해 다양한 대책을 내놨다. 1995년 학교장·교사 초빙제를 도입했고, 최근 10년간 '수준별 수업' '교과교실제' 등의 정책이 시도됐다. 하지만 교육 현장에서는 "저마다 사정이 다른 일반고에 획일적 정책을 일방적으로 밀어붙이니 효과를 본 정책이 거의 없다"고 평가한다.

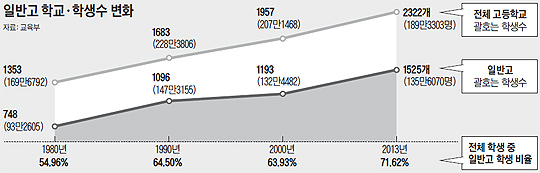

더군다나 1990년 33.2%였던 대학 진학률은 2009년 77.8%까지 치솟았다가 다소 낮아지긴 했어도 지난해 70.7% 수준이다. 대학 진학률이 높아지면서 전체 고등학생 가운데 일반고 학생들 비중도 높아졌다. 과거 실업계 고등학교들도 대거 일반고로 전환했다. 그 바람에 1980년만 해도 전체 고교생의 55%가 일반고에 다녔는데, 현재(2013년) 72%가 일반고생이다. 그런데도 일반고의 교육·진학 지도는 70년대 방식을 크게 벗어나지 못해 다양해진 교육 수요를 충족시키지 못했다는 것이 교육 현장의 진단이다.

다양한 맞춤형 교육을 원하는 학생들은 전체 고등학교의 10%(224개)에 불과한 특목고·자사고·마이스터고에 들어가기 위해 치열하게 경쟁한다. 고교 입시가 과열됐고 가계의 사교육 부담은 늘어났다.

◇"일반고 자율성 확대해야"

일반고가 다양한 교육 수요에 부응하려면 정부의 지원 방식부터 바뀌어야 한다고 전문가들은 지적한다.

신현석 고려대 교육학과 교수는 "지금까지는 정부가 '일반고 대책' '공교육 내실화 대책'을 만들고 그것을 모든 학교에 똑같이 적용하는 바람에 개혁에 실패했다"며 "학교별로 사정에 따라 아이디어를 내면 교육 당국이 이를 전폭적으로 지원해주는 방식으로 바뀌어야 한다"고 말했다.

박범덕 전 국공립고등학교회 회장은 "특목고·자사고 학생들의 실력은 균질하지만, 일반고는 상위 1%에서 100%까지 정말 다양한 아이들이 있는데, 오히려 교육과정의 자율성은 특목고·자사고가 더 많이 갖고 있다"며 "일반고 자율성을 크게 확대해서 다양한 교육과정을 운영할 수 있도록 해야 한다"고 말했다.

무엇보다 일반고를 살리기 위해서는 교육 당국이 장기적인 관점에서 일반고에 대대적으로 투자해야 한다. 우리나라의 GDP 대비 정부의 초·중·고교 공교육비 비율(2010년 기준)은 OECD 평균(3.8%)보다 낮은 3.4%에 불과하다. 멕시코(3.5%), 포르투갈(4.0%), 폴란드(3.5%)보다도 낮다.

크게

크게 작게

작게

요즘

요즘 싸이 공감

싸이 공감 MSN 메신저

MSN 메신저