#1. 서울 강남에서 산부인과를 운영하는 박모(56) 원장. 7개월을 기다린 끝에 최근 100년 만기 장기채권을 손에 쥐었다. 1996년 한국전력에서 발행한 채권으로 20년이 되는 내년부터 연 4.9% 이자를 지급한다. 물량이 부족한 데다 고금리 상품이라 강남 부자 사이에선 없어서 못 사는 상품으로 꼽힌다. 그는 거래 은행의 프라이빗뱅커(PB)에게 수십 차례 부탁한 끝에 최근 액면가 10억원짜리를 14억원에 샀다. 박 원장은 “매년 꼬박꼬박 이자를 챙길 수 있으니 80년 만기도 부담이 되지 않는다”며 “한국전력이 망하는 일은 없을 테니 나중에 자녀에게 물려줄 생각”이라고 말했다.

#2. 대기업 임원에서 지난해 은퇴한 유모(58)씨는 퇴직금으로 스톡옵션을 포함해 40억원을 받았다. 그는 투자방법으로 고위험·고수익의 자산 증식보다는 수익률은 낮지만 월급 같은 안정적 수익 창출을 택했다. 20억원은 지방의 상가 등에 투자했고 10억원은 비과세 혜택을 볼 수 있는 월납형 보험에 넣었다. 나머지 10억원은 14일 상장하는 삼성SDS 주식을 청약하는 데 투입했다. 청약경쟁률이 130대 1을 넘어 40주(760만원) 받는 데 그쳤지만 이 돈으로 다시 제일모직 청약에 도전할 계획이다. 대신 이자율이 낮은 예금은 투자 포트폴리오에서 뺐다. 그는 “높은 수익보다는 은퇴 후에도 샐러리맨의 월급처럼 안정적으로 수익을 올리는 게 중요하다”고 말했다.

▷여기를 누르시면 크게 보실 수 있습니다

▷여기를 누르시면 크게 보실 수 있습니다

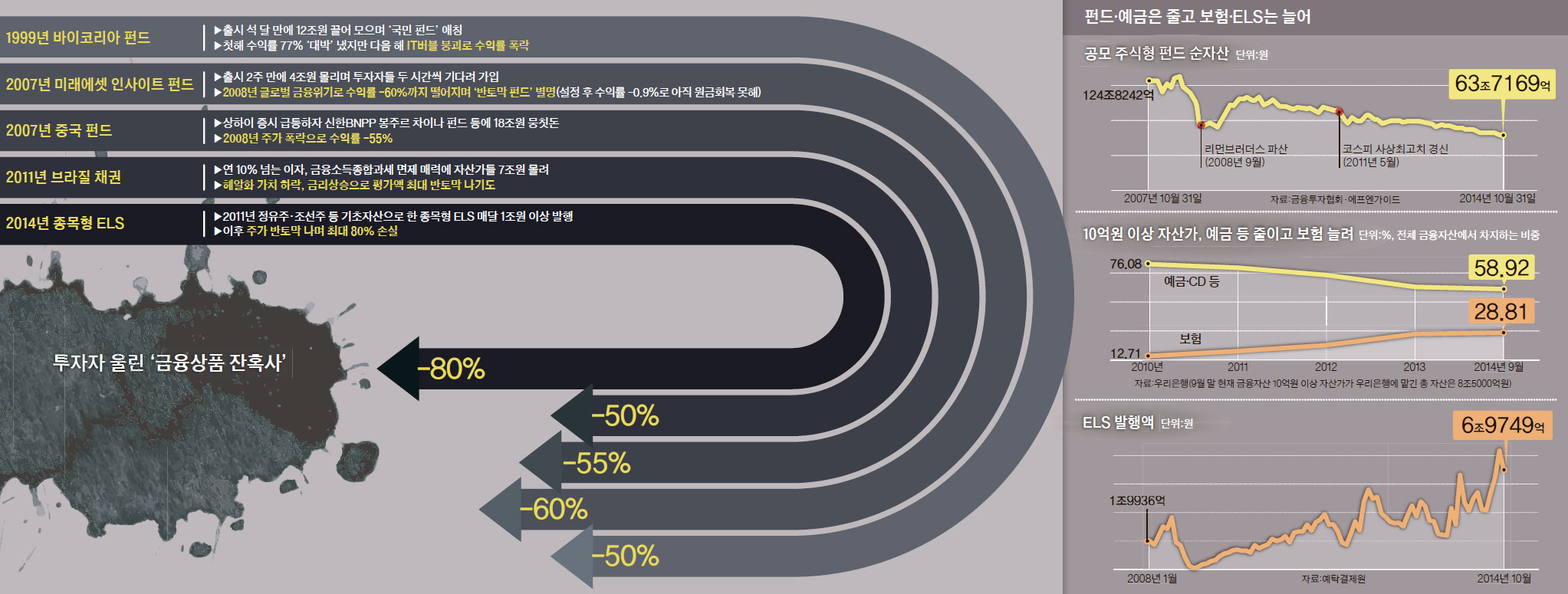

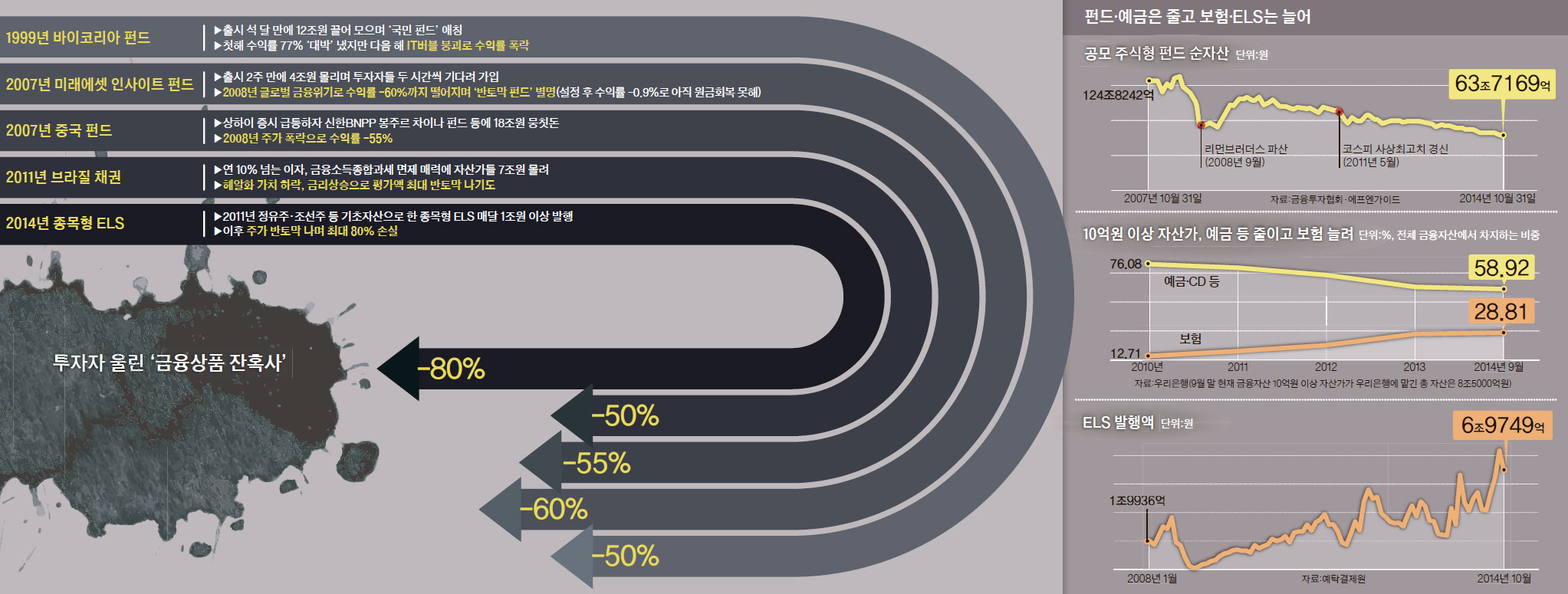

실질금리가 마이너스로 떨어지자 자산가의 투자 공식도 달라졌다. 고금리·고물가 시대 자산가의 투자는 공격적이었다. 고금리 은행 예금을 근거지로 기회가 생길 때마다 주식이나 부동산에 뭉칫돈을 넣어 자산을 불렸다. 자금 유치가 아쉬운 은행은 자산가를 끌어오기 위해 금리 경쟁을 벌였다. 그러나 은행 예금은 더 이상 활용 가치가 없어졌다. 그러자 원금이 보전되면서 연 3%대 수익을 안겨주는 보험과 채권으로 눈을 돌렸다. 보험은 수익률이 3%대로 높고 10년 이상 유지하면 비과세 혜택까지 받기 때문이다. 출시 1년여 만에 2700억원을 빨아들인 IBK 기업은행의 ‘보험품은정기예금’이 대표적이다. 이 상품은 정기예금과 보험을 결합해 목돈을 은행에 넣어두면 은행이 매달 일정액을 적립식 보험에 불입해준다. 일시납 저축보험의 비과세 한도는 2억원인데 월 적립식엔 한도 제한이 없다는 점에 착안했다.

우리은행이 금융자산 10억원 이상 고객의 포트폴리오를 분석한 결과에서도 보험 비중이 2012년 말 20.2%에서 올해 9월에는 28.8%로 높아졌다. 반면 예·적금이나 양도성예금증서(CD) 등의 자산 비중은 68.6%에서 58.9%로 감소했다. 저축성 보험의 인기 덕에 한국인 1인당 보험 가입건수는 6월 말 현재 3.59건으로 2010년(3.08건)보다 크게 늘었다. 4인 가족을 기준으로 하면 14건가량 보험에 가입해 있는 셈이다. 전체 보험료의 절반가량이 저축성보험이다. 최철식 미래에셋증권 WM강남파이낸스센터 부장은 “자산가들이 과거엔 투자 수익률이 낮아 눈길조차 두지 않던 채권이나 저축성 보험에 관심이 커졌다”며 “금리가 워낙 낮으니 안정적으로 3% 수준의 고정금리를 확보할 수 있는 상품부터 투자 바구니에 담기 시작했다”고 말했다.

과거에 거들떠보지 않던 5%대 수익률의 중위험·중수익 상품인 지수형 주가연계증권(ELS)·공모주 펀드·롱숏펀드 등에도 뭉칫돈이 몰리고 있다. 2008년 76조원을 넘어섰던 국내 주식형 펀드의 설정액은 10월 현재 53조원대로 떨어졌다. 반면 ELS는 3분기 발행액이 20조원으로 전 분기보다 46% 급증했다. 본지가 은행·증권·보험사 등 금융사의 대표 PB 10명을 대상으로 한 설문조사에서도 이런 현상이 두드러졌다. PB 10명 중 6명이 요즘 투자하기 좋은 상품으로 지수형 ELS를 추천했다. ELS는 기초자산으로 삼는 지수나 종목의 주가가 만기까지 일정 범위 내에 머물면 약속된 수익을 지급하는 상품이다. 조재영 우리투자증권 강남PB센터 부장은 “원금 손실의 위험이 큰 종목형 ELS보다 지수형 ELS로 돈이 몰린다”고 말했다.

10명의 PB는 또 “이제 자산가도 5% 수익률이면 만족한다”고 답했다. 자산가는 2~3년 전에 10%, 지난해에는 7~8%의 수익률을 기대했다. 이영아 IBK기업은행 PB고객부 과장은 “시중 예금 금리가 1~2%대로 떨어지자 부자의 기대수익률도 낮아졌다”고 말했다. 박승안 우리은행 강남투체어스 센터장은 “예전에 자산가의 관심이 자산 증식에 있었다면 요즘 같은 저성장·저금리 시기에는 자산 지키기로 옮겨가고 있다”고 말했다.

자산가들은 시야를 넓혀 해외에도 적극 투자하기 시작했다. 지난해 은퇴한 사업가 김상현(77)씨는 연초 국내 주식형 펀드를 깨서 미국·유럽 등 선진국 시장에 투자하는 해외 펀드로 옮겼다. 박스권 장세가 3년째 이어지면서 평균 수익률이 4%를 넘기지 못했기 때문이다. 그는 “원래 아는 곳만 투자하는 게 철칙이었는데 금리가 워낙 낮아 다른 방법이 없었다”고 말했다.

금융자산 10억원 이상을 보유한 자산가는 재테크 시장의 ‘얼리 어답터(가장 먼저 제품을 사는 첫 번째 소비자군)’다. 이들이 움직이면 일반 투자자도 6개월에서 1년 시차를 두고 따라 움직인다. 시장의 물길이 바뀌고 있는 만큼 자산가의 움직임을 주시할 필요가 있다.

김창규·염지현 기자

#2. 대기업 임원에서 지난해 은퇴한 유모(58)씨는 퇴직금으로 스톡옵션을 포함해 40억원을 받았다. 그는 투자방법으로 고위험·고수익의 자산 증식보다는 수익률은 낮지만 월급 같은 안정적 수익 창출을 택했다. 20억원은 지방의 상가 등에 투자했고 10억원은 비과세 혜택을 볼 수 있는 월납형 보험에 넣었다. 나머지 10억원은 14일 상장하는 삼성SDS 주식을 청약하는 데 투입했다. 청약경쟁률이 130대 1을 넘어 40주(760만원) 받는 데 그쳤지만 이 돈으로 다시 제일모직 청약에 도전할 계획이다. 대신 이자율이 낮은 예금은 투자 포트폴리오에서 뺐다. 그는 “높은 수익보다는 은퇴 후에도 샐러리맨의 월급처럼 안정적으로 수익을 올리는 게 중요하다”고 말했다.

실질금리가 마이너스로 떨어지자 자산가의 투자 공식도 달라졌다. 고금리·고물가 시대 자산가의 투자는 공격적이었다. 고금리 은행 예금을 근거지로 기회가 생길 때마다 주식이나 부동산에 뭉칫돈을 넣어 자산을 불렸다. 자금 유치가 아쉬운 은행은 자산가를 끌어오기 위해 금리 경쟁을 벌였다. 그러나 은행 예금은 더 이상 활용 가치가 없어졌다. 그러자 원금이 보전되면서 연 3%대 수익을 안겨주는 보험과 채권으로 눈을 돌렸다. 보험은 수익률이 3%대로 높고 10년 이상 유지하면 비과세 혜택까지 받기 때문이다. 출시 1년여 만에 2700억원을 빨아들인 IBK 기업은행의 ‘보험품은정기예금’이 대표적이다. 이 상품은 정기예금과 보험을 결합해 목돈을 은행에 넣어두면 은행이 매달 일정액을 적립식 보험에 불입해준다. 일시납 저축보험의 비과세 한도는 2억원인데 월 적립식엔 한도 제한이 없다는 점에 착안했다.

우리은행이 금융자산 10억원 이상 고객의 포트폴리오를 분석한 결과에서도 보험 비중이 2012년 말 20.2%에서 올해 9월에는 28.8%로 높아졌다. 반면 예·적금이나 양도성예금증서(CD) 등의 자산 비중은 68.6%에서 58.9%로 감소했다. 저축성 보험의 인기 덕에 한국인 1인당 보험 가입건수는 6월 말 현재 3.59건으로 2010년(3.08건)보다 크게 늘었다. 4인 가족을 기준으로 하면 14건가량 보험에 가입해 있는 셈이다. 전체 보험료의 절반가량이 저축성보험이다. 최철식 미래에셋증권 WM강남파이낸스센터 부장은 “자산가들이 과거엔 투자 수익률이 낮아 눈길조차 두지 않던 채권이나 저축성 보험에 관심이 커졌다”며 “금리가 워낙 낮으니 안정적으로 3% 수준의 고정금리를 확보할 수 있는 상품부터 투자 바구니에 담기 시작했다”고 말했다.

과거에 거들떠보지 않던 5%대 수익률의 중위험·중수익 상품인 지수형 주가연계증권(ELS)·공모주 펀드·롱숏펀드 등에도 뭉칫돈이 몰리고 있다. 2008년 76조원을 넘어섰던 국내 주식형 펀드의 설정액은 10월 현재 53조원대로 떨어졌다. 반면 ELS는 3분기 발행액이 20조원으로 전 분기보다 46% 급증했다. 본지가 은행·증권·보험사 등 금융사의 대표 PB 10명을 대상으로 한 설문조사에서도 이런 현상이 두드러졌다. PB 10명 중 6명이 요즘 투자하기 좋은 상품으로 지수형 ELS를 추천했다. ELS는 기초자산으로 삼는 지수나 종목의 주가가 만기까지 일정 범위 내에 머물면 약속된 수익을 지급하는 상품이다. 조재영 우리투자증권 강남PB센터 부장은 “원금 손실의 위험이 큰 종목형 ELS보다 지수형 ELS로 돈이 몰린다”고 말했다.

10명의 PB는 또 “이제 자산가도 5% 수익률이면 만족한다”고 답했다. 자산가는 2~3년 전에 10%, 지난해에는 7~8%의 수익률을 기대했다. 이영아 IBK기업은행 PB고객부 과장은 “시중 예금 금리가 1~2%대로 떨어지자 부자의 기대수익률도 낮아졌다”고 말했다. 박승안 우리은행 강남투체어스 센터장은 “예전에 자산가의 관심이 자산 증식에 있었다면 요즘 같은 저성장·저금리 시기에는 자산 지키기로 옮겨가고 있다”고 말했다.

자산가들은 시야를 넓혀 해외에도 적극 투자하기 시작했다. 지난해 은퇴한 사업가 김상현(77)씨는 연초 국내 주식형 펀드를 깨서 미국·유럽 등 선진국 시장에 투자하는 해외 펀드로 옮겼다. 박스권 장세가 3년째 이어지면서 평균 수익률이 4%를 넘기지 못했기 때문이다. 그는 “원래 아는 곳만 투자하는 게 철칙이었는데 금리가 워낙 낮아 다른 방법이 없었다”고 말했다.

금융자산 10억원 이상을 보유한 자산가는 재테크 시장의 ‘얼리 어답터(가장 먼저 제품을 사는 첫 번째 소비자군)’다. 이들이 움직이면 일반 투자자도 6개월에서 1년 시차를 두고 따라 움직인다. 시장의 물길이 바뀌고 있는 만큼 자산가의 움직임을 주시할 필요가 있다.

김창규·염지현 기자