1. 똥구멍이 찢어지도록 가난하고 불쌍한 소작농들

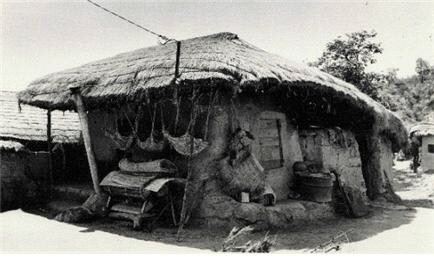

소작농(小作農) 제도는 일제강점기 때 일제가 친일 지주 보호와 한국 쌀의 일본반출을 위한 목적으로 육성되었으며 해방 당시 전인구의 70% 이상이 농민인데 농민의 80% 이상이 소작농이었다. 소작농들은 지주(地主)들에게 소작료로 산출량의 50%를 지불해야만 했다. 악덕 지주들은 산출량의 70% 이상을 소작료로 징수하기도 했다. 당시 소작농들이 소작료를 내고 손에 쥐는 평균 소득은 쌀 2.2석(4가마)이었다. 이 쌀 4가마로 6-7 명의 가족이 일 년을 살아야 했으니 그 생활은 비참하기 이루 말할 수 없었다. 소작농들은 땅 1평, 집 한 간도 없어 지주들이 내 쫓으면 그야말로 가족 전체가 길바닥에 나가 앉아 당장 굶을 수밖에 없어 지주들에게 그저 엎드려 빌며 노예와 같이 살 수밖에 없었다. 아래는 소작농가의 실제 모습이다.

소작농(小作農) 제도는 일제강점기 때 일제가 친일 지주 보호와 한국 쌀의 일본반출을 위한 목적으로 육성되었으며 해방 당시 전인구의 70% 이상이 농민인데 농민의 80% 이상이 소작농이었다. 소작농들은 지주(地主)들에게 소작료로 산출량의 50%를 지불해야만 했다. 악덕 지주들은 산출량의 70% 이상을 소작료로 징수하기도 했다. 당시 소작농들이 소작료를 내고 손에 쥐는 평균 소득은 쌀 2.2석(4가마)이었다. 이 쌀 4가마로 6-7 명의 가족이 일 년을 살아야 했으니 그 생활은 비참하기 이루 말할 수 없었다. 소작농들은 땅 1평, 집 한 간도 없어 지주들이 내 쫓으면 그야말로 가족 전체가 길바닥에 나가 앉아 당장 굶을 수밖에 없어 지주들에게 그저 엎드려 빌며 노예와 같이 살 수밖에 없었다. 아래는 소작농가의 실제 모습이다.

- 소작농의 집.

2. 일 년 내내 기생집에서 놀아도 계속 재산이 늘어 가는 대지주들

비참한 소작농의 생활에 비해 대지주들은 일제에 동조만 하면 천국에서 사는 것과 같았다. 1천석(약 2천 가마)의 대지주라 하면 소작인들로부터 1년에 쌀 1천 가마를 회수할 수 있는 농지를 소유했다는 뜻이다. 아주 큰 대지주는 만석꾼이라 했는데 1년에 쌀 1만 가마가 수입되는 대부자였다. 당시 공업 생산이란 거의 없어 농업이 국가의 가장 중요한 산업이었다. 1년 국가총생산액의 대부분인 쌀 총생산량이 1500 만석(약 3000만 가마) 정도였던 일제 강점기에 한 명의 지주가 매년 1만 가마의 쌀을 순수입으로 가진다는 것은 어마어마한 재산 가치였다. 이들 지주들이 소작료로 받은 쌀이 거의 모두 일본에 반출되었는데 약 250만 평 이상의 논을 소유해야 만석꾼이 될 수 있었다. 아래는 만석꾼 집의 실제 모습이다.

- 만석꾼의 집.

3. 소작농들에게 자유 주기 위해 지지 세력인 한민당과 대적해

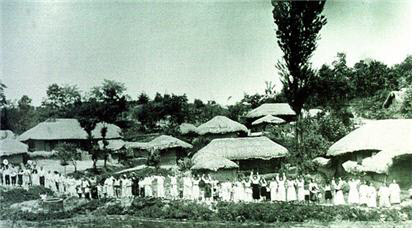

1948년 8월에 수립된 대한민국의 초대 대통령 이승만은 30세에 도미하여 명문대에서 학사, 석사, 박사학위를 취득하고 오랫동안 미국에 체류하며 독립운동을 하였다. 이승만은 1904년 도미 전 한성감옥소에 있을 때 저술한 ‘독립정신’이라는 책에서 국민의 자유와 권리에 대한 중요성을 강조하는 등 젊은 시절부터 농민들과 노동자들에 대하여 상당히 진보적인 시각을 갖고 있었다. 초대 대통령으로 당선된 그는 한국의 미래를 위해서는 소작농들을 지주들의 속박으로부터 풀어주어 자경 농민으로 만들고 국가 주력산업을 농업에서 공업으로 전환하는 기반을 구축해야 한다고 생각했다. 그리고 토지의 무상몰수와 무상분배를 주장하는 공산주의자들에게 소작농들이 현혹되는 것도 막아야 했다. 소작농들을 공산주의자들에게 넘어가지 않게 한 농지개혁은 한국전쟁 때 북한의 인민해방 전략을 무산시켜 한국의 공산화를 막았다.

- 이승만 대통령 충북 농촌 방문 환영 인파.

1) 몰수된 지주에 대한 보상은 연평균 생산량의 150%로 한다.

2) 지가증권 상환은 5년간 분할로 한다,

3) 농지를 부여받은 농민은 연평균 생산량의 150%를 5년간 분할 상환한다.