생존 탈북 국군포로 18명 인터뷰, 北인권단체 '물망초' 첫 증언록 내

하지만 1994년 조창호 소위가 탈북한 이후 총 80명의 국군 포로가 한국으로 탈출했다. 상당수는 "전향한 적이 없다"고 증언했다. 북한 인권 단체인 '물망초'에 따르면 80명 중 27명이 생존해 있다.

물망초는 이 가운데 18명을 인터뷰해 2월 탈북 국군 포로 증언록을 펴낸다. 정부가 발표한 적 없는 북한에서의 삶과 탈북 후 정착 과정이 주된 내용이다. 평균 나이 88세. 포로로 잡히고 한국에 올 때까지 평균 51년6개월이 걸렸다.

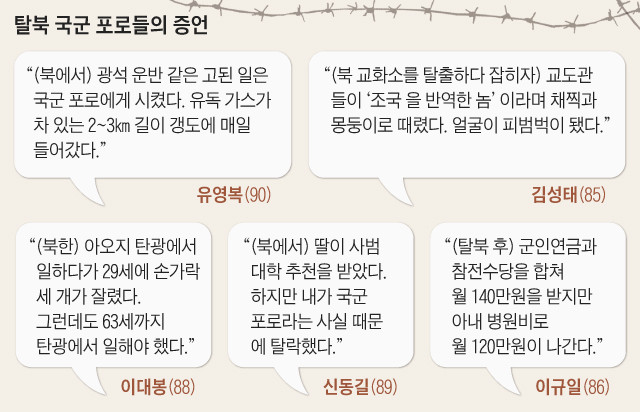

본지가 입수한 증언록에서 탈북 국군 포로들은 북한에서 삶에 대해 "고되고 차별을 받았다"고 했다. 상당수는 10~20대 때 북에 포로로 잡혀 강제로 북한군에 편입됐다. 제대 후에는 탄광으로 보내져 30~40년간 일했다. 국군 포로 18명 중 13명이 탄광에서 일했다고 증언했다. 5명은 아연 광산, 농장 등에서 일했다.

한모(85)씨는 함경북도 고건원 탄광 등에서 40년간 광부로 일했다. 한씨는 "갱도에서 유독 가스를 마시며 하루 12시간씩 채굴 작업을 했다"며 "북한에서도 '뱃놈과 탄광 놈에겐 딸 주지 마라'는 이야기가 있을 정도"라고 했다. 이대봉(88)씨는 29세 때 아오지 탄광에서 일하다 기계에 왼손 세 손가락이 잘렸다. 63세까지 광산에서 일했다. 이씨의 상사는 "엄지와 검지가 남아 있지 않으냐"고 했다고 한다. 탄광에서 폐병에 걸려 사망한 국군 포로도 많다고 했다.

국군 포로에 대한 차별도 심했다. 이들의 자녀는 노동당 입당, 대학 진학이 어려웠다고 한다. 박모(89)씨는 "우리는 아무리 일을 잘해도 입당을 안 시키고, 자녀도 대학은 고사하고 학교 문턱도 쳐다보지 못하게 했다"고 말했다. 신동길(89)씨는 "딸이 사범대학 추천을 받았는데, 내가 국군 포로라는 게 알려져 입학이 취소됐다"고 했다.

북한을 탈출하려는 사람에게는 폭행이 가해졌다. 김성태(85)씨는 포로수용소와 군부대에서 세 차례 탈출을 시도한 죄로 북한 군사법원에서 징역 13년형을 받고 교화소(교도소)에 갇혔다. 김씨는 교화소에서도 도망쳤다. 그는 "야외 작업을 하다 인근 농촌으로 도망갔는데, 12시간 만에 경비대에게 잡혔다"며 "교도관들이 채찍과 몽둥이로 두들겨 패 얼굴이 피범벅이 됐다"고 했다. 그는 1966년 만기 출옥했고 지난 2001년 탈북했다.

정부는 탈북한 국군 포로들에게 2억~5억원 정도의 정착금을 일시금으로 준다. 일반 탈북자에 비해 적지 않은 돈이다. 하지만 고령인 데다 한국 사회에 적응하지 못한 이들이 정착금을 관리하지 못해 몇년 만에 무일푼이 되는 경우도 있었다. 이규일(86)씨는 "연금과 참전수당을 합쳐 보통 월 140만원 내외의 지원금을 받는다"며 "이 돈으로는 아내 병원비도 못 낸다"고 했다.

여러 국군 포로들은 2014년 '한성 무역 사기 사건'을 한국에서 가장 힘들었던 일로 꼽았다. 탈북자 출신 사업가 한모씨가 탈북자 200여명에게 160억원의 투자금을 챙기고 잠적한 사건이다. 국군 포로는 수억원의 목돈을 갖고 있었기 때문에 이들의 '목표'가 됐다. 한 국군 포로는 "주변 국군 포로 가족들부터 '좋은 투자다'며 날 설득해 1억2000만원을 투자했는데, 그대로 날렸다"고 했다. "7억원을 날린 국군 포로도 있다"고 했다.

탈북 국군 포로들은 "우리를 제대로 기억해 주는 것이 소원"이라고 했다. 유영복(90)씨는 "무슨 영예를 누리고 싶다는