19일 오전 10시 20분 서울법원종합청사 303호 소법정. 서울고법 형사합의1부 재판장인 정준영 부장판사가 항소심 첫 재판에 출석한 피고인 A 씨(67)에게 주소를 묻자 멍한 표정으로 답했다. 치매 중증환자인 A 씨는 아내를 살해한 혐의로 재판을 받고 있지만 자신이 아내를 숨지게 한 사실조차 잘 기억하지 못했다.

A 씨는 정 부장판사가 “피고인?”이라고 불러도 대답하지 않았고, 생년월일을 묻는 질문에 10초가량 머뭇거리다 ‘월일’만 답했다. 재판 시작 전부터 방청석에서 눈물을 훔치던 A 씨의 두 자녀는 오열했다.

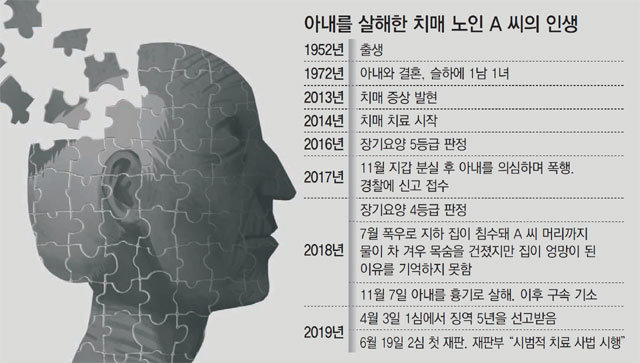

결혼 41년 만인 2013년부터 치매 증상을 보였던 A 씨는 그 뒤 피해망상에 자주 시달렸다. 아내가 자신의 것을 훔친다며 겉옷에 양말까지 그대로 신고 잤다. 2017년 11월, 아내에게 손찌검을 하기 시작했다. 마루 장판 밑에 돈을 숨겨뒀다가 찾지 못하자 아내를 의심하며 때렸고, 낡아져 1년 전 버린 옷을 갑자기 아내가 훔쳤다며 소동을 벌였다.

지난해부터 증상은 더 나빠졌다. 폭우로 A 씨 지하 방이 침수됐고, A 씨 머리까지 물이 찼다. 겨우 탈출해 목숨을 건졌지만 A 씨는 왜 집이 엉망이 됐는지 기억하지 못했다. 아내가 집을 몰래 없애려 한다고 횡설수설했다.

지난해 11월 7일. A 씨 아내는 손주들과 함께 아들 집에 있었다. A 씨 집과 도보로 5분 거리였다. 자신의 집도 잘 찾지 못하는 A 씨가 갑자기 아들 집에 들어왔다. 아내가 “왜 왔느냐”고 하자 A 씨는 갑자기 흉기를 들었다. 손주들이 지켜보는 가운데 끔찍한 일이 벌어졌다.

A 씨의 아들은 A 씨를 조사한 경찰관에게 “아버님 치매 증상이 심각한 것 같으니 치매 진단서를 준비해 수사에 임하라”는 조언을 들었다. A 씨는 구치소로 면회를 온 아들에게 “네 엄마는 어딨냐? 내가 왜 여기 왔냐”고 물을 정도로 수감 이후 치매 증상이 더 악화됐다.

A 씨 아들은 1, 2심 재판부에 탄원서를 냈다. 탄원서에 “치매에 대해 무지해 (이 사건을) 미리 막지 못한 죄책감과 치료의 골든타임을 놓쳤다는 상실감이 크다”고 적었다. 이어 “치매가 사회악으로 발전되는 것을 막아 달라. 선의적 판결로 치매로 고통 받는 피고인의 유가족을 위한 사회 제도적 장치의 필요성을 알려 달라”고 썼다.

‘치료법원’은 정신질환 범죄인에게 구금 대신 치료를 제공하는 법원이다. 미국은 1977년 플로리다주를 시작으로 대부분의 지역에서 치료법원을 운영하고 있다. 한국은 2013년 치료법원 도입을 논의했지만 논란 끝에 유보됐다. A 씨의 아들은 법정을 나오며 “시행착오를 겪더라도 아버지가 치료법원의 첫 사례가 되면 이 일이 우리 가족의 위기가 아니라 사회의 희망이 될 것”이라고 말했다.

김예지 기자 yeji@donga.com

김예지 기자 yeji@donga.com