[달 탐사 계획, NASA 제동에 백지화]

- NASA는 왜 우리 궤도선 반대했나

두달 前 기형적으로 궤도 바꾸며 정부 "NASA 이견 없을 것" 자신

NASA 카메라, 변경된 궤도에선 북극 촬영 불가능해지자 반대

- 정권따라 춤추다… 4년 허송세월

文정부 궤도선 발사 일정 늦춰 "달 탐사도 적폐로 보나" 지적도

조직 잦은 변경에 연구원 20명뿐… 정부 무관심 속에 방치되다 망신

◇사업 계획 변경 두 달 만에 번복

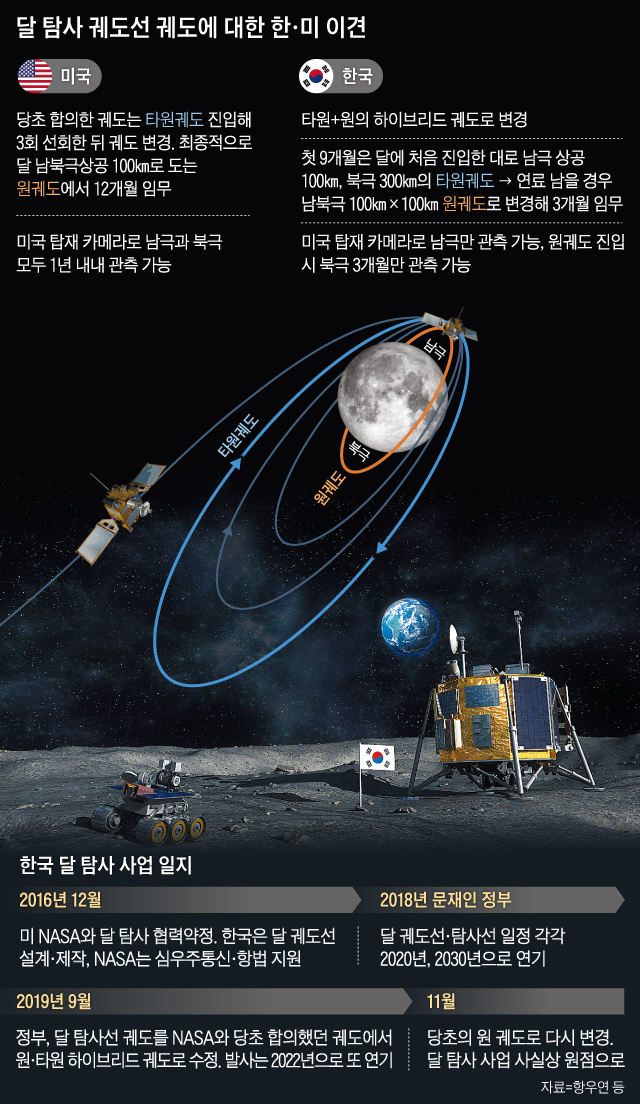

한국 항공우주연구원과 미 NASA는 지난 19일부터 21일까지 미 휴스턴 존슨 우주센터에서 한국의 달 탐사 사업 관련 회의를 열었다. 이 회의에서 항우연은 '타원+원' 형태의 달 궤도선 계획을 철회하고, 3년 전 NASA와 합의했던 당초의 원궤도를 수용한 것으로 전해졌다.

앞서 과학기술정보통신부(과기정통부)는 지난 9월 2020년 말 예정이던 달 궤도선 발사를 2022년 7월로 늦추고, NASA와 합의했던 1년짜리 원궤도를 타원궤도(9개월)와 원궤도(3개월)를 병행하는 '하이브리드 궤도'로 바꾼다고 발표했다. 무게가 늘어난 달 궤도선의 연료 부족 위험을 해결하기 위해서라는 게 변경 이유였다.

그러나 하이브리드 궤도는 앞서 달 탐사를 했던 어떤 나라도 시도하지 않은 기형적 궤도였다. 특히 달 탐사선에 장착될 NASA 카메라가 무용지물이 된다는 점에서 치명적이었다. NASA는 우리의 달 궤도선에 햇빛이 비치지 않는 극지도 촬영할 수 있는 카메라를 장착하기로 했다. 한국이 제시한 타원궤도가 되면 달 북극을 지날 때 궤도선의 고도가 원궤도보다 3배나 높아 촬영이 불가능해진다. 그런데도 과기부는 "NASA도 큰 이견이 없을 것"이라고 낙관했다. 하지만 이번 회의로 한국의 계획은 휴지 조각이 된 것이다. 이번 달 탐사 사업은 우주 분야에서 한국과 미국 간 사상 첫 협력 사업이었다. 향후 우주 협력의 첫 단추가 될 사업에서 한국은 신뢰 실추를 자초한 셈이다.

◇청사진 없이 정권 따라 오락가락

한국의 달 탐사 계획은 정권이 바뀔 때마다 춤을 춰왔다. 한국은 2007년 노무현 정부 때 정부 차원에서 달 탐사 계획을 처음 세웠다. 달 궤도선은 2020년, 착륙선은 2025년 각각 발사한다는 게 당시 목표였다. 2013년 박근혜 정부는 '대선 공약' 차원에서 궤도선은 2018년까지, 착륙선은 2020년까지로 발사 일정을 당겼다. 그리고 2016년 탄핵 소용돌이 속에서도 항우연은 미 NASA와 달 탐사 협약을 맺고, 역대 정부 중 처음으로 달 탐사를 향한 실질적인 발걸음을 내디뎠다.

하지만 2017년 집권한 문재인 정부는 지난해 궤도선 발사 2020년, 착륙선 발사 2030년으로 바꿨다. 중국, 인도, 이스라엘 등 우주 선진국들이 달을 향해 나가는 시점에서 사업 일정을 다시 10년 늦춘 것이다. '달 탐사를 지난 정부의 적폐로 본다'는 이야기와 함께 달 탐사를 포기한 게 아니냐는 비판이 나왔다.

실제로 현 정부는 달 탐사에 관한 한 무관심으로 일관했고, 정부의 무관심 속에 달 탐사 프로젝트는 사실상 방치됐다. 항우연 내부 달 탐사 사업단은 조직이 네 번이나 바뀌었고 원장들은 핵심 인력을 달 탐사에 투입하지 않았다. 한국형 발사체와 지구 저궤도 위성 개발에는 연구원이 수백 명씩 투입됐지만 달 궤도선은 20여명이 전부였다.

인공위성 기술에 바탕을 둔 달 궤도선은 위성 전문가들과 협업이 필수지만, 달 탐사 사업단은 지난해에야 위성연구본부 산하로 들어왔다. 달 탐사 사업이 지지부진하다는 비판에 정부는 지난 1월 외부 점검 평가단을 뒤늦게 꾸렸다. 세계 달 탐사 역사상 유례없는 하이브리드 궤도는 이런 혼란과 주먹구구식 사업 추진의 결과물이었다.

달은 화성 등 심우주 탐사의 중간 기지 역할을 하면서, 수많은 자원이 매장된

이태식 한양대 교수는 "정부가 우주개발의 필요성을 국민에게 납득시킬 만한 청사진도 능력도 없는 우리 사회에서 '우주개발 무용론'이 고개를 들 수밖에 없는 상황이다"라고 말했다.