고층화재 대피는 이렇게 하라

입력 : 2010.10.06 00:47

연기가 들어오지 않거나 열기가 심하지 않다면 1층이나 옥상으로 대피한다. 화재가 난 층이 내가 있는 층보다 아래에 있으면 옥상으로, 위에 있으면 1층으로 대피한다.

엘리베이터 타면 안돼

입력 : 2010.10.06 03:14

전국 수백만명이 매일 '고층살이'… 화재시 대피 어떻게 해야 하나

통로에 연기 꽉 차 있을 땐 문 열고 나가면 안 돼…

젖은 수건으로 문틈 막고 원색 옷으로 구조신호 보내야

◆고층입주자들의 화재 대피 매뉴얼

고층에서 거주하는 사람들은 미리 화재 대피 요령을 알아둬야 사고가 났을 때 허둥대지 않고 피해를 줄일 수 있다.

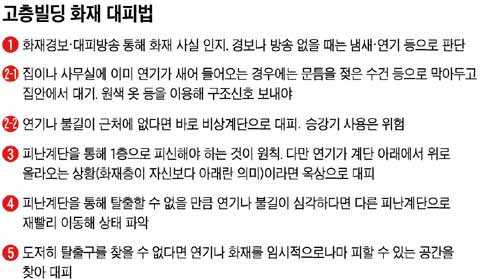

고층빌딩에서 화재가 났다는 사실은 화재경보기나 대피방송을 통해 처음 알 수 있다. 하지만 경보기나 방송이 불통(不通)될 때는 연기나 타는 냄새, 열기 등을 오감(五感)으로 파악하는 수밖에 없다.

일단 불이 났다는 사실이 확인되면 신속히 대피해야 한다. 그러나 이미 집안이나 사무실에 연기가 새어들어 오고 있다면 문을 열고 나가선 안 된다. 불꽃이나 연기가 문밖에 가득 차 더 위험하다는 신호일 수 있어서다. 이럴 때는 옷가지나 수건에 물을 묻혀 연기가 들어오는 문틈을 꼼꼼히 막고 119에 신고한 뒤 그대로 방이나 사무실에 대기해야 한다. 구출되기 쉬운 창가로 이동하고, 원색(原色) 옷이나 수건으로 구조신호를 보내면 좋다.

만약 연기가 들어오지 않거나 열기가 심하지 않다면 1층이나 옥상으로 대피한다. 화재가 난 층이 내가 있는 층보다 아래에 있으면 옥상으로, 위에 있으면 1층으로 대피한다. 상황에 따라 발화 지점이 나보다 아래에 있더라도 연기를 뚫고 피난이 가능할 정도라고 판단되면 옥상이 아닌 1층으로 피난한다.

발화층이 내가 있는 지점보다 위인지 아래인지는 피난계단에서 확인할 수 있다. 화재로 인한 연기는 아래에서 위로 움직이므로, 피난계단 아래에서 연기가 올라오고 있으면 발화지점이 아래란 얘기다. 반대로 연기 방향이 없고 정도도 약하다면 나보다 위층에 불이 났을 가능성이 크다. 대피할 때는 젖은 거즈나 수건으로 입과 코를 막고 가능한 한 자세를 낮춘다. 유독가스에 질식하는 것을 막기 위해서다. 특수 엘리베이터가 설치된 곳이 아니라면 엘리베이터 이용은 삼간다. 정전으로 엘리베이터가 멈춰 설 수 있기 때문이다.

만약 피난계단에 연기가 꽉 차 도저히 이용하지 못할 상황이라면 다른 피난계단을 찾는다. 이것도 여의치 않으면 창가 등 구조되기에 용이한 밀폐된 장소를 찾아가 연기가 들어오는 부분을 가능한 한 막은 뒤 옷가지 등으로 구조신호를 보내며 대기한다.

일본 요코하마 랜드마크 타워(69층)에는 피난과 화재진화의 주 통로가 되는 계단실에 유독가스가 차는 것을 막기 위해 팬을 이용해 가스를 날리는 장치가 설치돼 있다. 미국 뉴욕 타워세븐 빌딩에는 비상계단 방화문을 열기 전 문밖에 불이 번져 있는지 알려주는 감지 센서가 있다. 우리도 이런 장치들을 도입할 필요가 있다는 게 전문가들의 지적이다.

◆헬리콥터의 딜레마

화재시 옥상으로 대피한 사람들은 바로 구출되기 쉽지 않다. 이들을 가장 빨리 구출하는 수단은 헬리콥터인데, 이 구출 작전은 쉬운 일이 아니라는 게 소방방재청 설명이다. 고층빌딩일수록 최상부에 강한 바람이 부는 등 이착륙이 어려운 탓이다. 실제 1977년 뉴욕 팬 아메리칸(Pan American) 빌딩 옥상에 착륙하려던 헬리콥터가 착륙에 실패해 추락하는 바람에 탑승을 기다리던 승객 4명과 행인 1명이 사망하는 사고도 있었다. 헬리콥터는 한 번에 옮길 수 있는 사람 수가 적은 것도 단점이다.

따라서 대부분의 나라에서는 소방관들이 위험을 무릅쓰고 직접 고층빌딩 안에 들어가 부상자 등을 부축해 내려오는 방법을 쓴다. 미국 9·11 테러 당시 소방관들이 세계무역센터 빌딩에 대거 투입됐다가 희생된 것도 이 때문이다.

최근 녹색붐을 타고 건물 옥상을 정원화하는 경우가 많아 헬리콥터 착륙 공간이 없어진다는 지적도 나오고 있다. 녹색공간을 만들더라도 비상시 헬리콥터가 착륙할 공간은 남겨둬야 한다는 게 소방방재청의 설명이다.

'경제,사회문화 > 사회 , 경제' 카테고리의 다른 글

| 인터넷 골프 부킹 왜 잘 안되나 했더니… (0) | 2010.10.06 |

|---|---|

| FTA, 한국이 일본 앞질렀다" - WSJ (0) | 2010.10.06 |

| 추락하는 환율..시름 깊어지는 한국 경제 (0) | 2010.10.06 |

| 남한 후원금으로 세운 평양科技大 김씨 왕조 우상화 교육시설로 변질" (0) | 2010.10.06 |

| 3무가 ‘배추 쇼크’키웠다 (0) | 2010.10.06 |