3세대 중국이 주력할 '7대 新성장산업' 우리도 올라타면 10년 먹고 산다

한국경제의 수출호황은 과거에는 미국과 일본 덕이었지만 지금은 중국 덕분이다. 2010년 한국의 무역수지는 412억달러의 흑자로 사상최고치를 기록했다. 국별 수출비중을 보면 대중국 수출비중이 25%로 1위이고, 미국과 일본 비중은 각각 10%, 7%에 그쳤다. 대중(對中) 무역수지흑자는 453억달러나 되고 홍콩, 대만을 포함한 중화권 무역흑자는 700억달러에 달한다. 한국의 최대 수출국, 중국에는 지금 어떤 변화가 있을까? 중국은 2010년부터 금융위기 이후 서방세계의 몰락을 보면서 성장전략을 바꿨다. 생산대국에서 '소비대국'으로 그리고 굴뚝대국에서 청정한 '녹색대국'으로 탈바꿈을 결심했다.■중국의 새 이름 "녹색대국"

중국은 매년 10월부터 이듬해 3월까지가 소위 정치의 계절이다. 10월에 중국 공산당 중전회의, 우리로 치면 집권여당의 전당대회가 열리고, 이듬해 3월에는 우리 국회와 비슷한 전국인민대표대회가 열린다. 여기서 중국의 모든 정치노선과 경제정책이 결정된다. 작년 10월 베이징에서 개최된 제17기 5중전회의에서 중국은 2011년부터 시작되는 제12차 5개년 계획을 입안하면서 향후 5년의 성장기조를 모든 것을 다 끌어안는다는 의미의, '포용성(包容性) 성장'으로 정했다.

현재 중국의 1인당 소득은 4000달러로 한국의 1988년 수준이다. 그러나 지금 중국은 한국의 1988년과 2000년, 2011년이 공존하는 사회다. 중국 연안 대도시의 소득수준은 한국의 2000년대 수준인 1만달러대를 넘었고 중국의 상위 0.5%인 6500만명 부유층의 소득은 현재 한국의 소득을 훨씬 넘어섰다. 빈부격차와 도농 간의 격차 그리고 1자녀 정책으로 세계에서 가장 빨리 늙어가는 중국의 내부문제는 심각하다. 이런 모순을 소득재분배와 복지정책을 통해 해결하겠다는 것이 중국의 '포용성 성장'의 핵심이다.

■7대 신성장산업에서 세계 1위의 야망

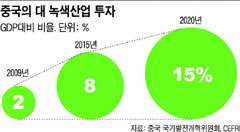

중국은 현재 세계경제규모 2위이지만 이산화탄소배출은 세계 1위다. 앞이 보이지 않는 베이징의 스모그는 눈을 짓무르게 해 눈물 마를 날이 없다. 개방도시 선전(深?b?u), 광둥(廣東)의 검은 엉덩이에서 뿜어 나오는 매연가스는 숨을 막히게 한다. 흰 고양이든 검은 고양이든 돈만 벌면 최고라고 했던 덩샤오핑의 그 '검은 고양이'가 사고를 친 것이다. 금년부터 향후 5년간 지속될 제12차 5개년 계획에서 베이징의 지도부는 중국을 '녹색대국'으로 바꾸겠다는 전략을 확실히 보여주고 있다. 신에너지, 전기자동차, 환경보호, 바이오, 신소재, 차세대 IT, 첨단장비의 7대 산업을 세계 1위로 키우겠다는 것이다. 중국의 정치지도자들은 한다고 하면 반드시 하는 사람들이다. 중국은 현재 GDP 비중 2%대에 불과한 이 7대 산업을 2015년까지 8%, 2020년에는 15%까지 키울 계획이다.

한국의 대중국 수출주도 업종을 보면 중국의 변화와 맞물린 세대교체가 있었다. 2006년부터 시작된 중국 발(發) 호황의 제1세대 중국 수혜 업종은 조선과 철강이었다. 제2세대 수혜업종은 금융위기 이후 2009년부터 시작된 중국정부의 내수부양책에 힘입은 자동차와 소비재 업종이었다. 중국이 새로운 경제 개발 5개년 계획을 시작하는 지금 제3세대 중국수혜업종 후보는 무엇일까?

둘째는 신재생에너지 산업이다. 석유가격이 세 자리 수를 찍으면서 사막과 고원에서 태양과 바람에서 전기를 뽑아 쓰는 시대가 왔다. 사막, 고원의 나라 중국이 신에너지의 메카가 되고 있다. 지금 세계 최대의 태양광장비 공급국이 중국이고 풍력발전 설비투자 세계 1위도 중국이다. 2020년까지 중국이 신에너지 산업을 육성하기 위해 투자하는 금액은 우리 돈으로 약 850조원, 우리나라 1년 예산의 3배 수준이다. 한국이 강점을 가진 태양광 모듈과 핵심 소재인 폴리실리콘의 최대 시장이 중국이 되었다. 풍력발전장비 시장 역시 향후 5년간 2배 이상 늘어날 전망이다.

셋째는 환경보호 산업이다. 세계의 공장, 중국은 에너지 다소비형 산업구조로 환경파괴가 심각하다. 중국은 12차 5개년 계획이 끝나는 2015년까지 에너지 절감 및 환경보호 산업에 지난 5년의 두 배가 넘는 3조 1000억위안을 투자할 계획이다. 중국은 고압 주파수 변압기를 대량 보급해 제조업의 에너지 효율을 끌어올리려고 하고 있어 고압전력설비 분야에 큰 장이 설 전망이다. 에너지 절감을 위한 LED 가로등 사업, 대기오염물질 및 공업 오·폐수 처리산업, 고형 폐기물 처리산업이 향후 중국에서 고성장할 분야이다.

노인대국 중국은 '집'과 '약'과 '아이'에 집착한다. 매년 1000만쌍의 결혼이 부동산가격의 폭등을 불러오고 있다. 중국 정부는 작년에 580만채의 서민주택 건설을 했지만 그래도 모자라 금년에는 1000만채로 늘린다. 불로초를 캐러 다녔던 진시황의 후손 13억명이 피부미용과 줄기세포 시술을 포함한 바이오산업에 돈을 쓰기 시작했다. 한국에서는 여러 가지 제약으로 주춤거리는 줄기세포사업이 중국에서는 활기를 띠고 있다. 특히 자가지방에서 추출하는 성체줄기세포 사업이 한국에서는 상업화에 어려움을 겪고 있지만 중국은 초대형 노인전문병원을 짓고 한국보다 먼저 성체줄기세포의 상업화를 시도하고 있다.

중국은 '돼지가 은행을 터는' 재미있는 나라다. 중국은 소비자물가 구성요소 중 '먹고 마시는 것'의 가중치가 45%나 된다. 그래서 중국인의 식단에 가장 많이 올라가는 돼지고기 가격이 올라가면 소비자물가가 정기예금금리를 넘어선다. 그러면 마이너스금리를 견디다 못한 돈이 은행을 빠져나와 부동산과 주식으로 몰려가 과열을 만들 정도로 먹는 것의 영향력이 크다.

농수산물의 흉작으로 피시플레이션, 애그플레이션에 가장 고통스러운 나라가 중국이지만 중국의 먹는 문제는 바이오 기술로 해결이 가능하다. 연간 7억 마리의 돼지와 124억 마리의 닭을 먹어 치우는 중국의 먹을거리산업에도 바이오가 들어가기 시작했다. 또한 정부의 강제면역기준이 강화됨에 따라 가축 전염병에 대한 동물 면역백신 시장이 12차 5개년 계획기간 중에 빠른 성장을 보일 전망이다. 한국의 바이오산업과 동물 면역백신 산업이 빨리 진출해야 할 곳이 바로 중국시장이다.

■제3세대 중국수출업종 빨리 육성해야

중국은 하드웨어 산업은 거대하지만 상대적으로 소재부품은 취약하다. 중국의 굴뚝산업에 중간재를 납품하면서 대박을 낸 것처럼 한국은 중국의 7대 신 성장산업 분야에서도 빨리 준비하면 그럴 가능성이 있다. 한국은 중국 7대 신성장산업에 중간재를 납품할 수 있는 능력과 기술을 가진 회사, 중국의 녹색산업을 휘어잡을 제3세대 수출업종을 빨리 육성해야 한다. 그것이 한국이 향후 5~10년간 중국특수에 편승해 잘먹고 잘사는 길이다.

증시가 인정하는 재야고수의 급등주 추천중~ 조선Biz 증권방송