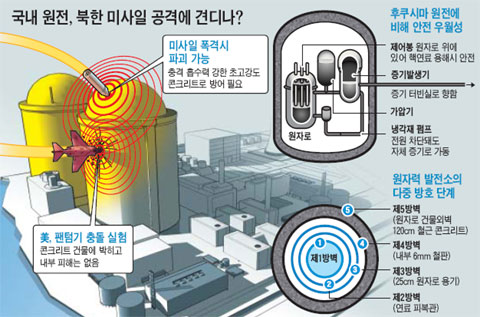

[만약 북한이 공격한다면… 과연 안전할까]

두께 1.2m 콘크리트에 거미줄처럼 강선망 덧대… 항공기 충돌해도 안 뚫려

미사일 충격 흡수가능한 특수 콘크리트로 감싸고, 방수·내진도 보완 필요

일본 후쿠시마 제1원전 사고 현장. 지붕이 부서지고 철근이 어지럽게 삐져나온 모습이 마치 폭격을 맞은 듯하다. 냉각장치 고장으로 인한 수소폭발 때문이다. 일부에서는 국내 원전은 내부 폭발뿐 아니라 북한의 미사일 공격 같은 외부 폭발에도 대비해야 한다고 주장한다. 과연 국내 원전은 안팎의 폭발이라는 최악의 상황을 견딜 수 있을까.◆콘크리트 안의 철강 거미줄이 원전 관통 막아

국내 원자력발전소를 방문하면 종종 "원전은 어지간한 미사일도 뚫을 수 없다"는 말을 듣는다. 근거는 두께 1.2m의 콘크리트 돔 구조. 하지만 실제 상황을 가정한 실험이나 시뮬레이션은 어느 곳에서도 한 적이 없다. 한국원자력안전기술원 정연석 박사는 "원전 설계에서 군사 공격은 고려 대상이 아니다"면서 "항공기 충돌을 비슷한 상황으로 보면 충분히 견딜 수 있는 것으로 나타났다"고 말했다.

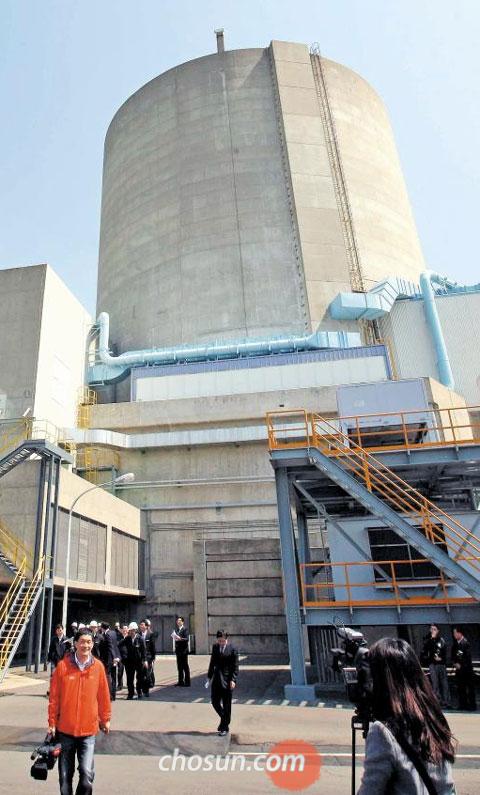

- ▲ 고리 원전1호기… 고리원자력본부는 31일 부산 기장군 장안읍 고리원자력발전소 고리1호기의 주제어실(MCR)과 비상발전기, 냉각수 취수구와 7.5m 방벽 등 주요 설비를 언론에 공개했다. 고리1호기는 일본 후쿠시마 원전사고를 계기로 가동 연한 연장 여부에 대한 논란이 일고 있다. /김용우 기자 yw-kim@chosun.com

시뮬레이션에서 항공기는 콘크리트 돔 건물에 박히지만 뚫고 들어가지는 못하는 것으로 나왔다. 정 박사는 "콘크리트 내부에 있는 철강재 강선망이 관통을 막는다"고 말했다.

하지만 군사 전문가들은 "6m 두께 콘크리트를 뚫는 폭탄도 있는 만큼 최악의 상황에 대한 대비도 필요하다"고 지적했다. 연세대 김장호 교수(토목환경공학과)는 "미사일 같은 강한 폭발이 일어날 경우는 초강도 콘크리트가 오히려 더 취약해 쉽게 두 동강 날 수 있다"고 말했다. 강도를 높일수록 휘어지는 연성이 약해지기 때문이다. 미사일 공격 같은 고충격을 받으면 원전을 감싸는 콘크리트는 깨질 수밖에 없는 상황이다.

김 교수는 "충격 흡수력이 강한 특수 콘크리트로 타일을 바르듯 원전 겉면을 감싸면, 실제 구조물의 손상을 상당 부분 막을 수 있다"고 했다. 실제로 포천의 포실험장에서 최근 실제 실험해보니, 특수 콘크리트를 감싼 구조물이 훨씬 파괴 정도가 약해지는 것으로 확인됐다.

◆쓰나미 대비는 방벽보다 모터 방수가 시급

지진과 쓰나미에 대한 대책도 시급하다. 국내 원전은 같은 상황이라면 일본보다 나은 점이 있다. 일단 국내 원전은 전기가 끊어져도 내부 증기를 자연 순환시켜 모터를 돌리고 냉각수를 공급할 수 있다. 원자로 위에 냉각수 탱크를 설치해 유사시 중력의 힘만으로 물을 쏟아부을 수 있다. 증기발생기가 원자로와 따로 떨어져 있는 점도 유사시 원자로에 증기압력이 높아지는 것을 막아준다.

하지만 이 모든 장치는 어디까지나 임시방편이다. 결국 전기로 발전하는 모터가 작동해야 제대로 된 원자로 냉각을 할 수 있다. 한양대 제무성 교수(원자력공학과)는 "쓰나미 방벽을 더 높이자는 주장도 있지만 쓰나미가 닥치면 어디론가 물이 들어온다"며 "무엇보다 모터 등 전기장치의 방수(防水) 작업을 서둘러야 한다"고 말했다. 교육과학기술부 원전 점검단에 따르면 현재 국내 원전은 이런 방수 시스템이 없다. 원전사고 시나리오에도 지진이나 화재는 있지만 쓰나미는 빠져 있다.

지진에 대비한 내진(耐震) 설계에도 한계가 있다. 현재 국내 원전은 규모 6.5에 견디도록 돼 있다. 한국지질자원연구원 지헌철 박사는 "한반도의 역사적 지진 기록이나 지질 구조 등으로 미뤄 규모 7의 지진도 가능하다"고 밝혔다. 한전은 신설 원전은 규모 7로 기준을 높일 계획이지만 기존 원전의 내진 능력을 당장 높이기는 힘들다. 제무성 교수는 "증기발생기의 배관 두께가 2㎜에 불과한데 지진 충격에 대비에 이 부분부터 보강공사를 해야 한다"고 지적했다.