입력 : 2013.05.01 03:01 | 수정 : 2013.05.01 04:14

14년 은둔을 깨다 [2·끝]

-남북經協 1호, 3년만에 실패 왜

"北근로자 3개월마다 바뀌고 기계부속품·자재 계속 없어져…

北, 자본주의 공장 수용하기엔 준비도 사업 마인드도 없었다"

-개성공단 사태 어떻게 보나

"처음부터 실패할 확률 높아…

對北사업은 중국 땅이나 휴전선 인근 남한에 공장 세워 北근로자 출퇴근시켜야 승산"

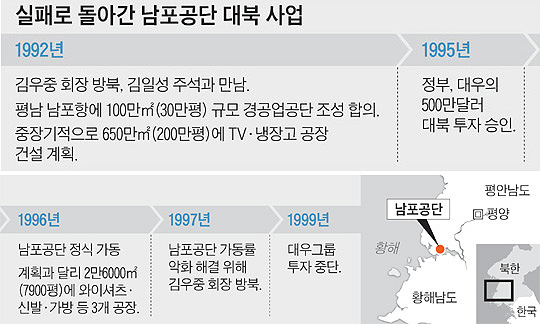

그러나 남포공단은 3년 만에 문을 닫아 단명(短命)에 그치고 말았다. 당시 남포공단의 폐쇄 이유는 명확하게 밝혀지지 않았지만 대우그룹이 해체 위기에 몰렸기 때문이라는 추측이 많았다. IMF 사태만 아니었다면 대우가 남포공단을 계속했을 것이란 분석이었다.

그러나 이번 조선일보·TV조선과 인터뷰에서 김 회장은 그동안 알려졌던 것과 다른 사실을 밝혔다. 김 회장은 "해보니 북한은 (합작 공단의) 준비가 돼 있지 않았다. 그 안에서는 도저히 안 되겠다 싶어 1998~1999년쯤 포기해버렸다"고 말했다. 막상 공단을 만들어 운영을 해보니 북한이 자기네 땅 안에서 자본주의 공장을 운영하는 것에 대한 준비 자세와 마인드가 부족하더라는 것이었다. 그는 "그때까지 큰돈을 투자하지 않았기 때문에 큰 손해는 없었다. 북한에서의 사업은 힘들다는 경험을 얻었다."고 말했다.

1992년 1월 김우중 회장은 계열사 사장단을 이끌고 평양을 방문, 당시 주석 김일성과 회담을 가졌다. 동남아와 아프리카·중동·중앙아시아에 질풍노도처럼 진출한 김 회장에게 북한은 '지구상에 마지막 남은 시장'이었다. 김 회장과 김일성은 북한에 합작 공단을 조성해 일차적으로 섬유와 경공업 제품을 제조·수출한다는 데 합의했다.

공장 가동은 1996년부터 시작됐다. 대우와 북한의 삼천리총회사가 합작한 민족산업총회사가 그 주체였다. 대우는 여기에서 연간 셔츠·블라우스 310만벌, 재킷 60만벌, 골프 등 스포츠 가방 95만개를 생산, 유럽·일본 등에 연간 2000만~3000만달러어치를 수출한다는 계획을 세웠다. 김 회장은 봉제·섬유뿐 아니라 전자 제품도 생산하는 등 남포공단을 대대적으로 키운다는 계획을 갖고 있었다.

그러나 남포공단은 김 회장 생각대로 움직여지지 않았다. 공단에서 생산된 물품은 남포항에서 인천 또는 부산항을 거쳐 유럽·남미 등으로 수출했지만 공장 가동률은 50%에도 못 미쳤다. 공장 내 고장·사고가 끊이질 않은 데다 남포항 선적(船積)도 원활하지 않아 납기를 못 맞추는 일이 잦아졌고, 그 결과 해외 바이어의 주문이 급감했기 때문이었다. 결국 남북 경협 1호 사업인 남포공단은 3년 만에 참담한 실패로 끝났다.

김 회장은 "남포항에서 선적 지체가 자주 발생했으며 발전기 같은 설비 등이 사라지는 경우가 많았다"고 말했다. 그는 또 "중국에 있는 (대우) 공장에 북한 근로자들을 데리고 가서 훈련했지만 효과는 비슷했다"고 말했다. 게다가 당시 남포공단에선 북한 근로자들이 3개월마다 교체됐는데 그때마다 근로자들이 기계 부속품·자재를 뜯어서 갖고 나가는 사례가 속출했는데도 북한 당국은 이를 적극적으로 단속하지도 않았다고 대우 측 관계자는 말했다. 북한이 경협에 응하기는 했지만 시스템이 이를 뒷받침하지 못했다는 것이다.

대우가 남포공단을 포기하자 2000년 현대는 북한과 개성공단을 만들기로 전격 합의했다. 현대는 개성공단 설립 합의에 앞서 1998년부터 공단 설립을 추진해왔다.

-

김우중 회장이 지난달 25일 베트남 하노이 대우호텔에서 조선일보·TV조선 인터뷰 도중 눈시울을 붉히며 눈물을 참고있다. 옛 대우합창단 멤버들이 작년 12월 20년 만에 만나 공연한 얘기가 나오자 김 회장의 감정이 복받쳤다. /하노이=오종찬 기자

김우중 회장이 지난달 25일 베트남 하노이 대우호텔에서 조선일보·TV조선 인터뷰 도중 눈시울을 붉히며 눈물을 참고있다. 옛 대우합창단 멤버들이 작년 12월 20년 만에 만나 공연한 얘기가 나오자 김 회장의 감정이 복받쳤다. /하노이=오종찬 기자

개성공단 해법에 대해 묻자 김 회장은 지금 말할 입장이 아니라고 조심스러운 반응을 보이면서도 "그 안(북한 땅)에서 사업하는 건 힘들 것"이라고 했다. 이어 "현재처럼 북한 땅 안에서 공장 설비를 돌리는 방식이 아니라 압록강 넘어 중국 땅이나 휴전선 인근 남한 땅에 공장 설비를 갖추고, 북한 근로자들을 출퇴근하는 방식으로 해야 승산이 있다"고 말했다. 그러지 않으면 지금 개성공단 사태처럼 북한의 정치·사회적 리스크로 말미암아 불확실성이 커진다는 말이다.

- 김 前 회장, IMF 이후 대우그룹 해체에 대해선 "내가 잘못한 것이 없고… 억울할 것도 없다" 하노이=조선일보·TV조선 취재팀

![[77세 金宇中 새로운 도전] 14년 은둔을 깨다 [2·끝]](http://image.chosun.com/sitedata/image/201305/01/2013050100222_0.jpg)