세계 인구

세계 인구(世界人口)는 특정한 시간에 지구상에 살고 있는 인류의 전체 수이다. 미국 인구조사국에서 발표한 예측에 의하면 2013년 1월의 세계인구는 71억명이다.

인구의 뜻은 일정 지역에 거주하는 사람들의 총수. 인구는 이주나 자연증가에 따라 증가한다. 자연증가는 출생자 수에서 사망자 수를 뺀 것인다. 대부분 사망자 수보다 출생자 수가 많아서 이주로 발생하는 순감소가 없는 한 인구는 증가한다.

인구의 증가[편집]

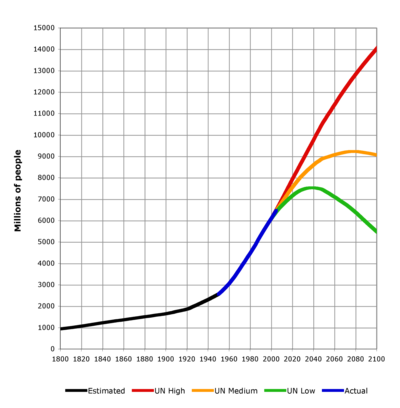

세계의 인구는 현재도 그 약 5분의 2는 추계에 의해서밖에는 알 수 없는 상태에 있으므로, 고대나 중세의 인구의 경우에는 정확하게 파악한다는 일이 극히 어렵다. 단편적인 기록 등을 토대로 서력 기원 전후의 세계인구는 약 2억 내지 3억이었다고 추산된다. 중세 봉건시대에는 인구의 증가가 주춤했다. 유럽에서는 인구의 지주 구실을 하는 생산력의 확대가 한계에 달했을 뿐더러 흑사병과 같은 전염병의 유행과 잦은 전쟁으로 많은 인구가 줄어들었다. 세계 인구가 급속히 증가하기 시작한 것은 18세기 중반에 시작된 산업혁명 이후 의학과 농업의 발전으로 평균수명이 늘어난 20세기 초이다. 1804년 세계 인구는 10억을 돌파했고 1927년 20억을 돌파했다. 1960년에는 30억을 돌파했고 1974년에는 40억을 돌파했다. 1987년 7월 11일에는 50억을 돌파했고 1999년 10월 12일에는 60억 명을 돌파하였다. 2011년 10월 31일에는 UN이 70억 명을 돌파했다고 공식발표했다.

인구의 분포[편집]

세계의 인구를 육지전면에 균등하게 배분한다면 1㎢ 당 밀도는 102명이 되지만 실제의 인구 분포는 지극히 불균형하다. 세계 인구의 반이 아시아의 몬순지대에 밀집해 있으며, 그 다음으로 인구의 밀집도가 높은 지역이 서북유럽과 북아메리카의 동북지방이다. 이 지역들을 합치면 육지면적이 10% 미만의 지역에 인구의 5분의 4가 집결해 있는 셈이 된다. 인구 분포를 기후와의 관계에서 보면, 가장 쾌적한 온대에 50% 가까운 인구가 집중해 있다. 북반구와 남반구를 비교해 보면, 인구가 북반구, 특히 북위 20~ 60°의 지대에 집중해 있다는 것을 알 수 있다. 인구는 그것만으로도 지구상의 지리적인 차별성이 드러난다. 어느 곳은 사람이 거의 없는 대륙인 반면 또 다른 곳은 이미 너무 과밀한 지역이며, 어느 곳에서는 문명(civilisation)이 발달해 있고 다른 곳에서는 아직 원시적인 문화(culture)에 머물러 있다. 그것은 다양한 인간집단 사이의 결정적인 관계를 보여준다. [1]

한편 경제개발 수준별 지역별 인구분포를 보면 2000년 선진국에는 11억 9천만 명이 사는 반면 개도국에는 48억 7천만 명이 거주하고 있어, 세계인구 5명 중 4명이 개도국에서 살고 있는 것으로 나타났다. 대륙별로는 아시아가 36억 8천만 명으로 세계인구의 60.8%를 차지함으로써 가장 인구가 많은 대륙이며, 다음은 아프리카(7억 8천만 명), 유럽(7억 3천만 명), 남미(5억 2천만 명), 북미(3억 1천만 명), 오세아니아(3천만 명)의 순으로 나타났다. 한국은 4천6백만 명으로 아시아 인구의 1.3%, 전 세계인구의 0.8%를 차지했다. 지역별 분포는 향후에도 동일한 패턴을 유지한 채, 아프리카는 다소 상승하는 반면 유럽 및 북미는 감소할 것으로 예상되고 있다. 국가별로는 2000년 1억 이상의 인구를 가지고 있는 나라는 10개국이며, 2020년에는 14개국, 2050년에는 18개국으로 늘어날 전망이다.

인구의 증감[편집]

인구의 증감에는 출생과 사망의 차에서 오는 자연적 증감과 이동에 의한 사회적 증감이 있다. 산업혁명 이전에는 높은 출생률과 높고 변화의 폭이 큰 사망률이 일반적이었다. 산업혁명 후 사망률의 변화가 없어지고 의학과 사회위생제도의 발달로 사망률 자체가 낮아졌다. 그 결과 출생률과 사망률의 차이가 커지고 인구가 현저히 증가하기에 이르렀다. 가족계획의 보급이 진행됨에 따라 사망률의 저하에 이어 출생률이 저하하기 시작하였다. 그 후 출생률의 저하는 사망률의 저하와 비견될 만한 수준이 되어 사망률, 출생률이 다 같이 낮아지고, 따라서 인구의 자연증가율도 낮은 상태가 시현되기에 이르렀다.

인구의 증가에 관한 이러한 견해는 미국의 인구학자 W. 톰슨을 효시로 한다. 톰슨은 세계 인구증가의 단계를 다음과 같이 세 단계로 나누었다.

- 사망률과 출생률이 인위적으로 통제되지 않는 자연 상태대로의 단계,

- 사망률, 출산율의 감퇴가 시작되고 사망률의 급격한 저하현상이 나타나는 단계,

- 사망률, 출생률이 다 같이 낮은 단계의 세 가지로 나누었다.

세계에서 제일 먼저 산업혁명을 단행한 영국을 비롯해서 서유럽의 선진제국과 북아메리카, 오스트레일리아, 일본, 대한민국 등은 이미 제3의 단계에 들어서 있지만, 아시아와 아프리카의 많은 나라들은 여전히 제1의 단계에 머물러 있다.

인구의 사회적 증감을 결과시키는 국제적 이동으로는, 고대의 게르만족의 대이동을 들 수 있으나, 가장 규모가 큰 것으로는 15세기-16세기의 신대륙에의 이주가 있다. 19세기 초부터 2차대전까지에 모국을 떠나 해외로 이주한 유럽인의 수는 6천만 명에 달한 것으로 추정되고 있다. 그러나 오늘에 있어서는 미국을 비롯해서 남미, 아프리카의 여러 나라도 이민을 제한하고 있으므로 금후 이러한 대규모의 인구 이동은 없을 것으로 여겨진다.

인구 문제[편집]

18세기 말 영국의 경제학자 맬서스는 인구가 생활 자료와의 균형을 넘어서서 증가할 때 과잉 인구문제가 생긴다고 말하였다. 즉 빈곤이나 사회 불안의 원인이 되는 인구문제는 인구가 기하급수적으로 증가하는 데 비해 생활 자원은 산술급수적으로밖에 증가하지 않는 데에서 생기는 것이라고 말한 것이다. 오늘날에도 인구 과잉을 인구와 생활 자원의 불균형에서 생기는 문제라고 보는 의견이 있지만, 또 한편으로는 마르크스처럼 과잉인구는 생산력의 발전 내지 생산의 사회적 배분과 인구증가의 불균형에 의해 생긴다는 의견도 있다. 어떻든 아시아·아프리카의 저개발지역에서는 식량의 부족 등으로 허덕이는 많은 사람들이 있어 인구의 압력이 큰 사회문제로 되어 있다.

'경제,사회문화 > 사회 , 경제' 카테고리의 다른 글

| 대한민국 안전 7가지 제언 (0) | 2014.07.24 |

|---|---|

| 연인원 11만명 선박 1만5천척..세월호 100일의 '기록' (0) | 2014.07.24 |

| 첨단제조, 제조산업 틀을 깨다-3D 프린팅 (0) | 2014.07.23 |

| 나를 흔든 시 한 줄] 안희정 충청남도지사 (0) | 2014.07.23 |

| 박원순, 4년 후 그를 평가하기 위해 (0) | 2014.07.23 |