입력 : 2015.01.06 03:03

[유전·가스전·광산값 급락… 低價매수 '골든타임' 놓쳐]

-해외선 투자 불붙는데

日, 阿광산 7억달러에 인수

인도, 1800억달러 투자 계획

-한국은 예산 깎고 내다 팔고

前정권 자원외교 國調 맞물려 올해 관련 예산 44% 줄어… 6兆 규모 자산도 3년내 매각

전문가 "세계와 거꾸로 가"

"미국 텍사스주에 일본 기업들의 셰일가스전(田) 사냥이 시작됐다." 최근 미국 블룸버그통신에 따르면 일본 2위 종합상사인 미쓰이물산은 최근 2년 새 텍사스 주재 직원 수를 두 배로 늘렸다. 일본 정유기업 코스모석유가 현지 사무실을 내고 셰일가스전 저가(低價) 매수에 발벗고 나섰다.신(新)저유가 시대에서 글로벌 자원 확보 전쟁은 더 치열해지고 있다. 미국·일본 등 선진국은 물론 중국·인도 등 신흥 에너지 소비대국도 자원 확보에 나서고 있기 때문이다. 국제유가 폭락을 틈타, 시장가격이 떨어진 유전과 가스전, 철·우라늄 등 주요 광산을 대거 사들이려는 행보다.

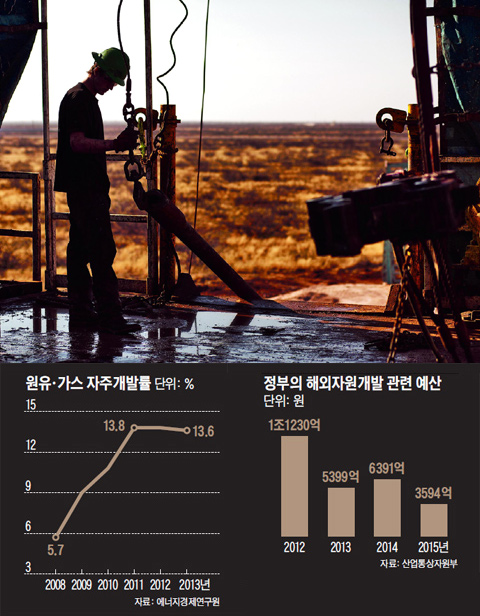

하지만 한국 정부와 에너지 관련 기업들은 이런 세계 흐름과 거꾸로 가고 있다. 이명박·노무현 정부 시절 해외 자원 외교 관련 국정조사가 예정된 데다 에너지 공기업들의 경영개선 작업까지 맞물려 신규 투자는커녕 기존 자산까지 내다 팔기 바쁘다. 정부의 해외 자원 확보 관련 예산도 대폭 줄고 있다.

- ▲ 미국 텍사스주(州) 미들랜드의 석유 시추 현장에서 한 인부가 작업하고 있다. 이곳 텍사스에는 일본 기업들이 저렴한 가격에 셰일가스 전(田)을 확보하기 위해 대거 몰려들고 있다. /블룸버그

◇외국 기업들, "지금이 자원 확보 Golden Time"

미쓰이물산은 작년 연말 브라질 발레가 소유한 아프리카 모잠비크의 석탄광산 지분을 7억6300만달러(약 8500억원)에 인수했다. 이 광산은 발레에게 거의 5억달러의 손실을 안긴 골칫덩이였으나 미쓰이 측은 활용 가치가 높다고 판단했다. 일본 2위 석유기업 이데미쓰코산은 지난달 인도네시아 열탄 광산 지분을 두 배로 늘렸고, 이토추종합상사는 몽골 타반톨고이 석탄개발 프로젝트에 눈독을 들이고 있다.

인도의 기세도 맹렬하다. 인도 국영기업인 석유천연가스공사(ONGC)의 디네시 사라프 회장은 "인도의 급증하는 에너지 수요를 맞추기 위해 onGC는 지난해 850만t의 해외 석유 및 천연가스 생산량을 오는 2030년까지 6000만t으로 7배 늘릴 것이며, 이를 위해 1800억달러를 투자할 계획"이라고 밝혔다. 최근 onGC는 미국 셰브론과 합작으로 뉴질랜드에 15개 석유·가스 탐사권을 획득했으며 모잠비크·브라질의 자원 개발에도 70억달러를 투자했다.

중국 기업들은 국가 직속기구인 '국가에너지위원회'를 중심으로 아프리카 등에서 자원 확보 노력을 계속하고 있다. 저유가로 직격탄을 입은 석유 메이저 업체들도 자원 개발에는 공세적이다. 미국의 석유업체 엑손모빌은 향후 2년간 현재의 투자 수준(370억달러)을 유지할 계획이다. 영국 BP는 "저유가 시기가 자산매입의 기회"라며 대규모 인수를 추진하고 있다.

◇예산 깎고, 내다 팔고… 한국은 '투자 포기'

이런 글로벌 흐름과는 거꾸로 한국 에너지 공기업은 확보해놓은 해외 자원 관련 자산을 파느라 분주하다. 대표적인 사례가 이라크 서부 아카스 가스전이다. 이 가스전은 한국가스공사가 2010년 총 투자비 27억달러 규모로 개발·운영권을 따냈으며 올 9월 상업 생산을 시작한다. 2030년까지 4700만t의 천연가스를 생산해 투자비를 전액 회수(回收)하고도 11억5000만달러의 추가 이익을 올릴 수 있을 정도로 사업성이 뛰어나다. 그런데도 가스공사는 부채를 줄이기 위해 보유 지분의 절반 정도 매각 방침을 굳혔다. 에너지 공기업들이 2017년까지 매각하기로 한 해외 자원 관련 자산은 6조3000억원어치에 달한다.

기존에 추진 중인 자원개발 프로젝트가 속속 중단 위기를 맞는 것도 문제다. 한국석유공사는 15억5000만달러를 들여 미국 석유기업 에너다코와 함께 미국 셰일가스 광구 지분을 인수한 데 이어 본격적으로 셰일가스 개발에 뛰어들기로 했지만 이 계획을 잠정 중단키로 결정했다. 올해 셰일가스 개발 예산이 전액 삭감된 탓이다. 실제로 올해 정부의 해외 자원 개발 관련 예산은 3594억원으로 지난해 대비 44% 정도 줄었다. 이 중 유전 개발에 투입되는 예산은 2010년 1조2555억원에서 올해 570억원으로 급감했다. 5년 새 20분의 1 토막이 난 것이다.

허은녕 서울대 교수(에너지자원공학)는 "원자재 가격이 떨어지고 자원 개발 비용이 줄어든 지금이야말로 해외 자원개발 투자의 최적기(最適期)인데 우리는 과거의 작은 실패에 사로잡혀 거꾸로 퇴보해 안타깝다"고 말했다.

'경제,사회문화 > 사회 , 경제' 카테고리의 다른 글

| 2015년 꽃피울 IT 기술 (0) | 2015.01.06 |

|---|---|

| "제2의 그리스 나올 가능성 커… EU, 긴축정책 쓰레기통에 버려야" (0) | 2015.01.06 |

| 朴대통령, 뒷거래식 접촉에 거부감… 남북, 사전교감 없이 대화카드 내놔 (0) | 2015.01.06 |

| 밥먹으며 스마트폰… ‘고개숙인 가족’ (0) | 2015.01.06 |

| 강만수 前 기재부장관, 재임기간 비망록 출간 (0) | 2015.01.05 |

크게

크게 작게

작게 요즘

요즘 싸이 공감

싸이 공감 조선블로그

조선블로그 MSN 메신저

MSN 메신저