1. 개방으로 새로운 조선의 건설을 꿈꾸다 비명에 간 소현세자

효종은 조선 제17대 왕이다. 그는 제16대 왕 인조와 인렬왕후 사이에서 1619년 둘째 아들로 태어난 봉림대군이었다. 그의 동복 친형은 소현세자였다.1637년 1월 조선은 청국과 전쟁에서 패배하여 인조가 청 태종 앞에 무릎을 꿇고 최고 복종을 의미하는 세 번 절하고 아홉 번 땅바닥에 머리를 조아리는 예를 행하였다.

그리고 장남 소현세자와 차남 봉림대군을 인질로 보내는 굴욕을 당했다. 1645년 2월 청국에서 8년간 볼모생활을 하고 돌아온 소현세자는 조선의 굴욕을 갚기 위해서는 강한 청국과 전쟁보다 화친하면서 청국과 서양의 발달한 문물을 받아들여 조선을 중흥시켜 강한 국가로 만들어야 한다는 개방적인 계획을 갖고 있었다. 만약 그가 왕이 되었다면 그렇게 하였을 것이고 보수 세력과의 정면충돌은 피할 수 없었을 것이다.

청 태종에게 씻을 수 없는 굴욕을 당한 인조는 자신을 “화살을 맞은 새” 라고 하며 청국이라는 말만 들어도 몸서리쳤다. 그런데 세자가 자기에게 굴욕을 준 청국의 관리들과 친하고 심지어 청국이 자기를 밀어내고 소현세자를 왕으로 세운다는 소문이 나돌아 인조는 청국에서 돌아온 소현세자를 미워하며 경계하였다.

소현세자는 귀국한 지 2개월 후 왕의 심정을 잘 읽는 후궁 조귀인이 추천한 의원 이형익의 불침을 맞고 급사했다. 소현세자가 사망했으면 소현세자의 장남이 다음 왕위를 계승하는 것이 조선 왕조의 종법이었다. 그런데 인조는 대신들의 반대를 물리치고 청국과 전쟁을 해야 한다는 차남 봉림대군을 세자로 봉했다. 인조가 사망한 후 봉림대군은 장조카가 되어야 할 왕이 되어 정통성 문제가 발생하였다.

효종은 조선 제17대 왕이다. 그는 제16대 왕 인조와 인렬왕후 사이에서 1619년 둘째 아들로 태어난 봉림대군이었다. 그의 동복 친형은 소현세자였다.1637년 1월 조선은 청국과 전쟁에서 패배하여 인조가 청 태종 앞에 무릎을 꿇고 최고 복종을 의미하는 세 번 절하고 아홉 번 땅바닥에 머리를 조아리는 예를 행하였다.

그리고 장남 소현세자와 차남 봉림대군을 인질로 보내는 굴욕을 당했다. 1645년 2월 청국에서 8년간 볼모생활을 하고 돌아온 소현세자는 조선의 굴욕을 갚기 위해서는 강한 청국과 전쟁보다 화친하면서 청국과 서양의 발달한 문물을 받아들여 조선을 중흥시켜 강한 국가로 만들어야 한다는 개방적인 계획을 갖고 있었다. 만약 그가 왕이 되었다면 그렇게 하였을 것이고 보수 세력과의 정면충돌은 피할 수 없었을 것이다.

청 태종에게 씻을 수 없는 굴욕을 당한 인조는 자신을 “화살을 맞은 새” 라고 하며 청국이라는 말만 들어도 몸서리쳤다. 그런데 세자가 자기에게 굴욕을 준 청국의 관리들과 친하고 심지어 청국이 자기를 밀어내고 소현세자를 왕으로 세운다는 소문이 나돌아 인조는 청국에서 돌아온 소현세자를 미워하며 경계하였다.

소현세자는 귀국한 지 2개월 후 왕의 심정을 잘 읽는 후궁 조귀인이 추천한 의원 이형익의 불침을 맞고 급사했다. 소현세자가 사망했으면 소현세자의 장남이 다음 왕위를 계승하는 것이 조선 왕조의 종법이었다. 그런데 인조는 대신들의 반대를 물리치고 청국과 전쟁을 해야 한다는 차남 봉림대군을 세자로 봉했다. 인조가 사망한 후 봉림대군은 장조카가 되어야 할 왕이 되어 정통성 문제가 발생하였다.

- 청국 태종에게 항복하는 인조의 모습을 나타낸 조각(왼쪽), 효종의 능.

2. 효종은 국가의 치욕을 갚기 위해 북벌계획에 주력

효종은 왕자 시절에 형 소현세자와 함께 청국에 볼모로 잡혀가 8년간 수모를 겪으며 이를 갈았다. 개방적이며 외교적인 소현세자와 달리 효종은 청국에 당한 굴욕을 갚기 위해서는 전쟁을 해 승리해야 한다고 생각했다. 그는 부왕과 시각이 다른 형 소현세자와 그 가족의 죽음은 당연하다고 생각했는지 모른다. 그는 형의 죽음과 자기 왕위계승의 정당성 확보를 위해서라도 청국을 정벌해야 한다고 생각했다. 그는 자기의 세자 책봉에 도움을 준 김자점 등 친청파 세력을 축출하고 재야의 새로운 인재들을 기용했다. 청국 정벌인 북벌을 위해서였다.

조선의 사대부들은 조선은 이씨가 홀로 세운 나라가 아니고 사대부들과 공동으로 창업한 국가라고 생각했다. 따라서 국가 통치는 왕과 사대부들이 협의하여서 하는 것이지 왕이 마음대로 통치할 수 있는 것이 아니었다. 자기 뜻대로 통치하다 쫓겨난 왕이 바로 연산군이었다. 그러나 효종은 사대부들의 생각과 달리 조선은 이씨 왕족의 나라였고 북벌을 성공하기 위해서는 절대 왕권이 필요하다고 생각했다. 사대부들과 효종 간의 국가 이념에 대한 인식의 차이로 효종이 가장 중대시하는 북벌계획을 놓고 사대부들은 왕과 충돌하였다.

3. 효종은 북벌에 자신감 넘쳐

효종은 북벌을 위해 체력단련을 하였고 좋아하던 술을 끊고 여색도 멀리하며 기마와 궁술 그리고 무도 연마에 시간을 투자했다. 1659년 기해년 (효종 10년) 3월 효종은 백성의 복지 우선을 주장하면서 속마음으로는 북벌에 반대하던 서인의 지도자 송시열과 북벌에 관한 대타협을 위해 독대를 했다. 조선은 왕과 신하가 단둘이 만나는 것을 경국대전에서 규제하고 있었다.

효종은 법규를 위반해 가며 송시열과 독대를 한 셈이었다. 효종은 송시열에게 이조판서와 병조판서를 겸하는 권력을 주는 대신 북벌 준비의 전책임을 맡기려 했다. 효종의 북벌계획을 마음속으로 반대해 오던 송시열은 왕의 제안을 거절하면 자기 일파가 정치적 기반을 잃을 것 같고 왕의 제안을 받으면 북벌계획을 시행해야 하니 이러지도 저러지도 못할 상황이 되었다.

이때 효종은 북벌을 위해 10년 더 준비한다면 청국을 이길 수 있다는 자신감에 차 있었다. 10년 안에 정예 포수와 포병 10만 명을 양성하여 청국이 방심할 때 기습할 계획이었다. 그러면 중국 민족인 한족이 함께 공격할 것이고 청국으로 잡혀간 조선 포로 수만 명이 청국 내에서 호응한다면 한족 인구의 1% 미만이며 조선 인구의 10% 도 안 되는 인구 100 여만의 만주족 청국은 붕괴할 것이라는 확신에 전략을 수립했다. 이 전략계획은 성공 가능성이 컸다.

그러나 조선의 지배 세력인 사대부들은 겉으로는 치욕을 갚아야 한다지만 마음속으로는 전쟁을 싫어하고 안일하게 백성 위해 군림하면서 즐기자는 이기적인 자들이었다. 이들의 리더가 송시열이었다. 내심 북벌을 싫어하던 송시열은 효종과 독대에서 무거운 짐을 떠맡게 되어 머리가 지끈지끈했다. 그런데 왕이 갑자기 사망해 송시열은 곤경에서 탈출할 수 있었다. <②편에 계속>

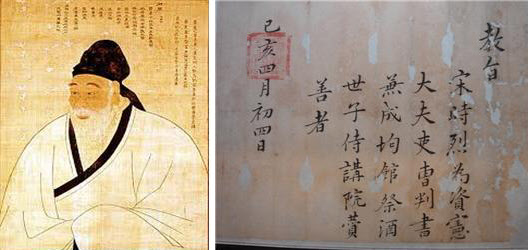

- 북벌문제로 효종과 독대한 송시열(왼쪽), 이조판서 송시결에 대한 임명 교지.