- 6

- 60

- 더보기

입력 : 2017.04.05 03:03 | 수정 : 2017.04.05 08:20

[76] 의성 조문국의 비밀과 시인 오효원(1889~?)

신라에 정복된 조문국… 그 흔적이 남은 땅 의성

조선 명재상 류성룡 외가 사촌마을에는 안동 김씨가 류성룡 낳은 전설 가득한 숲도

하지만 위대한 남자 낳고 기른 그 위대한 여자 이름은 아무도 제대로 몰라

일제 강점기 시인 오효원, 이등박문 설득해 여학교 설립하기도

중국 문인들과도 교류… 하지만 죽은 날, 묻힌 곳 아무도 몰라

경상북도 의성에 얽힌 이야기는 A부터 Z까지 미스터리다. 특히 여자에 관해서는.

위대한 그녀 '송은 따님'

사촌(沙村)에는 정승 셋이 난다고 했다. 신라 때 나씨 성을 가진 정승이 난 이래 정승이 없었으니 이제 조선 시대에 두 번째 정승이 나야 할 차례였다. 하여 경북 의성 사촌마을에서는 타지로 시집가 산달이 임박한 여식들은 출입을 금했다. 반드시 이 마을 성씨를 가진 정승이 나와야 했으니까.

나이 스물에 류중영이라는 안동 하회마을 출신 세 살 연하 총각에게 시집간 이 마을 김광수의 다섯째 딸은 달랐다. 둘째 아이 해산이 임박하자, 이 당찬 여자는 부른 배를 복대로 꽁꽁 숨기고 친정으로 돌아온 것이다. 1542년 초 어느 날이었다. 나이 열넷에 벌써 "정승 낳는 물"이라 소문난 마을 우물 흙탕물을 잔뜩 퍼마시고 정승 어미 될 꿈을 꾼 그녀였다.

복대로 도저히 가릴 수 없이 배가 솟자 친정 아비 김광수가 보았다. 이리 말했다. "류씨 가문에 정승을 줄 수 없으니, 시댁으로 돌아가거라." 그해 음력 10월 초하루 일흔넷 먹은 친정 아비는 자기가 타던 가마에 딸을 태워 돌려보냈다. 쫓아냈다는 말도 있다.

마을 서쪽 숲을 가마가 지날 때, 산통(産痛)이 지극하였다. 그 숲에서 아들을 낳았다. 친정집으로 돌아가 낳았다는 말도 있다. 마을 고택 만취당(晩翠堂)에 보관된 그 가마에는 오래도록 산혈(産血) 얼룩이 눈에 보였다고 했다.

여하튼 그녀가 낳은 아이가 자라나 과연 정승이 되었으니, 그가 임진왜란 때 나라를 구원한 서애 류성룡(柳成龍·1542~1607)이다. 남편이 죽고 20년 뒤 그녀는 류씨 가문에 있는 재산을 나눠주며 이리 일렀다. "공평하게 나누어주니, 윗대의 뜻을 받들어 유용하게 사용하도록 하라(서애선생모부인곤문기(西厓先生母夫人昆文記))." 그리고 1601년 3월 맏아들 운룡이 죽었다. 그해 6월 종손자 김사원이 죽었다. 두 달 뒤 위대한 두 남자를 길러내고 위대한 가문을 지켜낸 그녀가 죽었다. 1601년 8월 21일이다. 위대한 그녀 이름, 당신은 아는가. 친정에서는 송은(아버지 김광수의 호) 따님, 시집에서는 감사할머니라고만 알고 있는, 그녀 이야기는 끝에 다시 하기로 한다.

미스터리 왕국 조문국

삼국사기에 조문국(召文國)은 딱 한 줄 나온다. '서기 185년 신라 벌휴왕이 조문국을 정벌했다.' 있는 줄도 몰랐던 나라 하나가 1832년 전 망했다는 것이다. 조문국 영토는 지금 의성 땅이다. 이후 숱한 문인들과 학자들이 조문국을 읊었다. 의성 옛 이름도 조문이었다. 진위 논박이 한창인 신라대 사서 화랑세기 필사본에는 이 조문국 공주 운모(雲帽)의 후손들이 신라왕가의 왕비족이 되었다고 기록돼 있다. 뒤집어 생각하면, "신라 왕실 핏줄의 절반은 조문국 혈통"이라는 말이다. 의성 금성산 아래 들판에는 고분들이 가득하다. 의성 사람들은 이 고분들이 조문국 시대 무덤들이라 믿는다. 권문해라는 16세기 문인은 이렇게 기록했다. "의성 땅에는 궁터도 남아 있고 왕들의 유택도 있고, 왕들이 꽃놀이하던 작약꽃밭도 있다."(대동운부군옥)

1926년 '쪽발이' 하기시마 교요

일제 강점기, 그 조문국에 관한 기록을 만든 사람은 하기시마 교요(荻島敎雄)였다. 당시 의성 산운주재소 소장인 하기시마는 의성 사람들과 함께 '미광'이라는 향토사 잡지를 발행하며 조문국을 연구했다. 사료 부족으로 지극히 소설적이고 상상적이긴 하지만, 일본인 주도 향토사 연구에 조선인이 동참했음은 의성에서 조문국이 지닌 의미를 짐작하게 한다. 지금 고분군 근처에는 조문국 박물관이 번듯하다. 하기시마는 훗날 일본으로 돌아가 역사 관련 논문 3편을 남기고 기록에서 사라졌으니, 이 또한 미스터리다. 그런데 하기시마의 흔적은 탑리리(塔里里) 오층석탑에도 남아 있다.

국보 77호인 통일신라 시대 모전석탑이다. 지난 2016년 5년에 걸친 보수작업을 마치고 재공개됐다. 탑신 한쪽 면에는 이보다 90년 전 수리를 한 기록이 있다. 1926년 '석탑 보존회'라는 단체가 중수를 하고 회원 이름들을 새겼다. 두 사람은 일본인이다. 당시 산운보통학교 교장 아리무라 마사히로(有村正浩), 그리고 하기시마 교요. 많은 사람들이 이리 말한다. '조선의 국보를 쪽발이와 친일파들이 제멋대로 수리하고 훼손했다'고.

조선총독부가 조선보물고적명승천연기념물보존령을 통해 보물지정목록을 발표한 게 1934년 8월 27일이었다. 이 목록이 훗날 대한민국 국보 체계의 근원이다. 1926년 탑리리석탑은 방치된 돌탑에 불과했다. 이 탑의 의미를 읽고 중수한 사람들이 바로 하기시마 교요와 아리무라 마사히로다. 그 혜안과 노력에 고마워해야지, '쪽발이, 친일파' 운운하는 비난은 절대적으로 취소해야 마땅하다. 세상은 그러하다. 어설프게 덮어놓은 뚜껑을 젖히면 딴 세상이 보인다.

고운사와 천재 소년 이수철

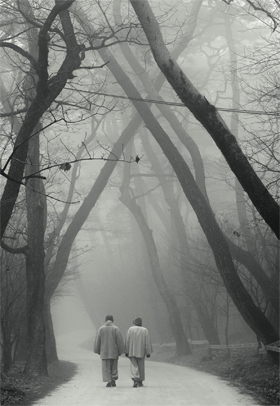

당나라에서 돌아온 신라 정치가 최치원은 크게 상심하였다. 혼자 힘으로 난세를 돌이킬 수 없음을 알고 옛 조문국 땅 고운사에 은둔해 도를 닦았다. 개울을 가로질러 정자를 짓고 가허루(駕虛樓)라 명하고 그 옆에 또 집을 지어 우화루(羽化樓)라 명했다. '텅 빔을 멍에 삼고, 신선이 되리라'는 뜻이다. 훗날 가허루는 가운루(駕雲樓)로 개명됐다. 고운사 가는 숲길은 참으로 아름답다. 특히나 안개 낀 이 봄날 아침에는.

그 우화루 정면에는 고운사 현판이 붙어 있다. 가로로 '孤雲寺'라 쓰고 왼쪽에 세로로 壬寅仲夏李銖澈十歲書라 적었다. 1902년 임인년 여름 이수철이 열 살 때 썼다는 뜻이다. 열 살! 우두산인(牛頭山人)이라 불렸던 서예 신동 이수철(1893~1909)은 열일곱에 요절해 우두산에 묻혔다. 이종해(李鍾海)라고도 한다. 고운사 모선암 현판도 그 작품이다. 그런데 허망타, 요절한 천재 소년은 흔적도 유택도 남아 후인들이 추억하거늘 또 다른 천재 오효원은 모른다.

흔적 없는 여자 오효원

1889년 음력 3월 3일 의성에서 계집아이가 태어났다. 효원(孝媛)이라는 이 소녀는 아홉 살 때 아비를 졸라 남장을 하고 서당에 다녔다. 천자문을 거꾸로도 외우는 신기를 보이더니 이듬해 군 주최 백일장에 장원을 했다. 열네 살에 아버지 오시선(吳時善)이 공금 횡령 혐의로 옥에 갇히자 무작정 걸어서 상경해 고관대작을 만나 시를 내놓았다. '나랏돈 바칠 마음에 계책 생각하지만(國納關心思畫策) 부친께서 병을 얻어 야위어만 가네(家君滯病減形容)' 감동한 벼슬아치들이 효원을 시회(詩會)에 참석시키니, 효성과 글솜씨에 감복한 의연금이 쏟아졌다. 소녀의 한시(漢詩)에 놀란 민영환, 박기양을 비롯한 정치가들이 즐겨 효원과 차를 마시며 교류를 했다.

나라가 황망한 그 시절, 스무 살 오효원은 이토 히로부미를 찾아가 이리 말한다. "조선에 여자 배움터가 하나 없으니 교육비를 모으게 해 달라." 이토가 준 추천장으로 도쿄 사교계로부터 자금을 받아 의성에 학교를 세우니 명신여학교다. 이어 중국 상해와 천진, 심양으로 건너가 양계초(梁啓超), 강유위(康有爲) 같은 쟁쟁한 명사들과 시(詩)를 논했다. 그때 쓴 시 가운데에 이런 시도 있다. '나라는 비록 작지만 사람은 컸으니/공들을 위해 술 한 잔 바친다(심양에서 삼학사를 조문하다(瀋陽大西關外弔三學士)' '한성회고(漢城懷古)'라는 시는 식민지가 된 조선을 슬퍼하는 시였다. 이런 시가 수백 편이다. 그녀를 아는 사람들은 이리 말한다. '조선 최후의 여류 시인'. '여류(女流)'라는 말머리는 편협하지 않은가. 1929년 아버지 오시선이 딸의 청을 받아 '소파 여사 시집'을 발간했다. 재판까지 발행했다.

그리고 그녀가 사라져버렸다. 윤씨 집안으로 시집을 갔다고 나와 있지만, 그녀가 언제 죽었고 어디에 묻혔는지 아무도 모른다. 최근 의성에서 오효원 재조명작업을 통해 생가터도 찾았지만 거기까지다. 어렵게 찾아낸 오효원의 종손녀 오양가(62)가 말했다. "왕고모 할머니가 다도인이라는 건 알았지만, 이렇게 많은 작품을 남긴 시인임은 몰랐다. 우리가 몰랐으니, 세상은 알까."

위대한 그녀의 이름들, 흔적들

임진왜란 후 시작된 족보 간행은 장자 중심으로 가문을 유지하기 위한 작업이었다. 족보에는 아들 이름과 사위 이름이 기록됐다. 아무리 위대하더라도 여자는 본관과 성만 기재됐다. 여자를 무시하는 게 아니라, 법도였다. 여자들은 익명으로 살았고 익명으로만 기록됐다. 그리하여 우리는 서애 류성룡을 기른 여자, 율곡 이이를 기른 여자 이름을 모르게 되었다.

小姜. 그녀가 가고 416년 만에 알게 된 위대한 이름, 김소강(金小姜)이었다.

이리하여 나는 경상도 의성 땅에서 위대한 여인들을 만나보았다. 위대한 여자 김소강의 흔적을 찾게 되었고, 위대한 시인 오효원의 흔적을 만나게 되었다. 세상의 절반을 찾게 된, 좋은 봄날이었다.