30代 이상 남녀 1000명 조사… 7.8% "자식과 살겠다"

서울에 사는 박경자(가명·66)씨는 지난해 시어머니(90)를 경북 안동의 시댁 근처 요양원에 모셨다. 시골집에서 혼자 살던 시어머니가 남의 도움 없이는 화장실도 못 갈 만큼 기력이 쇠해진 것이다. 시집간 큰딸, 몸이 아픈 장남, 초로(初老)에 농사짓는 차남…. 3남매 중 누구도 집에서 수발할 엄두를 못내 결국 요양원 비용을 갹출하고 있다.박씨는 "친정어머니(1995년 작고)는 중풍으로 쓰러진 시아버지를 15년간 봉양했지만 나는 그렇게 살 자신이 없었다"면서 "나도 나이 먹어서 아들(40) 집에 살 생각은 없다"고 했다.

10여년 전만 해도 '요양원=고려장(高麗葬)'이라고 생각하는 사람이 많았다. 그러나 집집마다 '90대 부모-60대 자식'이 드물지 않은 '100세 쇼크'가 다가오면서 부모를 요양원에 모시는 것이 이젠 '일반적인 선택'으로 자리 잡아가고 있다.

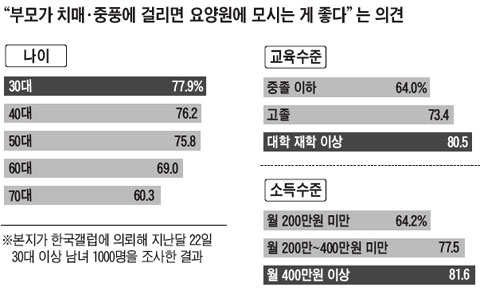

본지가 지난달 22일 한국갤럽에 의뢰해 30대 이상 남녀 1000명을 조사한 결과, '부모가 치매·중풍으로 자리보전하면 요양원에 모시는 것이 좋다'는 사람이 10명 중 7명 이상(73.8%)이었다. 나이가 젊을수록, 교육수준과 소득수준이 높을수록 그런 응답이 많았다. '요양원에 모시면 안 된다'는 사람은 21.1%였다.

본인의 미래에 대해서는 어떨까. '80대 이후 내 집에서 나 혼자 혹은 배우자와 단둘이 살겠다'는 응답(76.4%)에 이어 '요양원에 살겠다'(11.5%), '자식과 살겠다'(7.8%)는 응답이 차례로 나왔다. '내 집 이외의 선택'만 따지면 요양원에 가겠다는 사람이 자식 집에 가겠다는 사람보다 많아진 것이다.

이처럼 요양원을 '나와 내 가족의 미래'로 받아들이는 사람이 많아졌지만, 한국에서 요양원은 아직 어둡고 외딴 시설, 병들고 기동이 불편한 노인만으로 가득 찬 '격리 공간'이라는 이미지가 강하다.

숭실대 허준수 교수(사회복지학)는 "중증질환이 있는 노인도 정든 지역사회에 머물며 가족 및 주민들과 활발하게 상호작용할 수 있도록 '지역밀착형' 요양원이 나와야 한다"고 했다.