관중평원을 차지한 자, 천하를 호령한다

서안을 벗어나 옛날 대상의 행렬이 향한 서북쪽으로 길을 잡는다. 보계(寶鷄)와 천수(天水)를 지나 하서주랑(河西走廊)으로 가는 길이다. 서안을 벗어나자 곧 황토평원이 펼쳐지고 황하의 지류인 위수(渭水)가 관중평원을 적시며 유유히 흐른다. 위수는 황하의 지류이긴 하지만 결코 작은 물길이 아니다.

위수 자체만 해도 860㎞에 이르는 거대한 강이다. 서안에서 보계 일대를 ‘관중(關中)평야’라고 하는데, 태곳적부터 위수의 범람과 퇴적의 반복으로 인해 비옥한 토지가 생성되었다. 또한 관중평야를 둘러싸고 있는 산들이 천혜의 요새를 만들어 주어, 천하를 도모하고자 한 역대 중국의 영웅들은 이곳을 먼저 차지하려고 하였다. 그리하여 “관중평원을 차지하는 사람이 천하를 호령한다.”라는 말까지 생겨났다. 한나라를 세운 유방이나 촉한을 세운 유비는 이를 충실하게 따른 자들이다.

- 임치의 강태공 사당

섬서성 보계와 사천성 성도(成都)를 잇는 보성(寶成)철도가 이곳을 통과하고, 좁은 협곡도로가 이젠 넓고 시원한 고속도로로 변했다. 몇 년 전만 해도 서안에서 보계를 거쳐 천수에 닿으려면 하루 종일 가야 했는데 이젠 그야말로 산맥이 휙휙 내달린다. 그토록 오래 걸리던 곳을 순식간에 내달리니 답답하지 않아 좋기는 하지만, 한 명의 병사로 1만 명을 상대하던 천혜의 요새가 그 위력을 잃어버린 것 같아 왠지 아쉽다. 문명의 발전이 시공을 앞당겨 우리 삶을 풍요롭게 해준 대신, 굽이진 강처럼 느림이 주는 사고력과 삶의 진중함은 빼앗아가 버린 것 같다.

강은 예나 지금이나 변함없이 자신의 역사와 뚝심으로 흐르고 있건만 인간은 강의 겉모습에만 취해 있을 뿐이다. 우리가 강을 보고 배워야 할 것은 어머니의 가슴처럼 포근한 이미지가 아니다. 만신창이 가슴이 되어도 다시 일어서 앞으로 나아가게 하는 흔들림 없는 강의 중심을 보아야 하는 것이리라.

강태공의 낚시터엔 돈 낚는 할아버지만 있고

보계시 남쪽, 자동차로 한 시간 거리에 반계곡(磻鷄谷)이 있는데 이곳에는 서주(西周) 창건의 일등공신인 태공망(太公望) 강상(姜尙)이 낚시를 하면서 때를 기다리던 조어대(釣魚臺)가 있다. 이제는 유원지로 변모하여 더위를 식히는 사람들로 북적인다. 마치 강태공인양 도롱이에 삿갓을 쓴 채 허연 수염을 길게 늘인 할아버지가 관광객을 상대로 사진을 찍어주고 돈을 낚는다. 중국인들은 돈이 되는 곳이면 어느 곳에서나 호객행위를 하는데, 이 또한 오래 전에 서역의 소그드 상인들에게서 배운 것인지도 모른다.

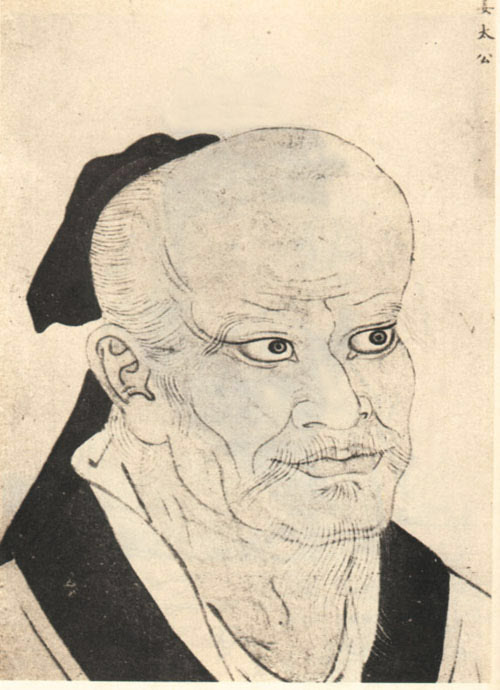

- 강태공

강태공을 역사적으로 처음 소개한 것은 사마천이다. 강태공에 대한 기록은 ‘사기’ ‘제태공세가(齊太公世家)’에 실려 있는데 설화나 전설적인 부분도 있다. 자료가 미비할 뿐더러 강태공 사후 900년의 시차가 있기 때문이다.

- 강태공이 낚시를 한 조어대

강태공은 푸줏간의 백정이었다

강태공과 낚시는 매우 친근하다. 하지만 사마천은 강태공을 낚시꾼으로 기록하지 않았다. 강태공 역시 처음에는 상나라의 주왕을 모셨다. 주왕이 포악무도해지고 정치적 의견이 받아들여지지 않자 그를 떠나 서쪽으로 와서 문왕에게 의지한 것이라고도 하고, 바닷가에 은거하며 지내다가 문왕 서백이 구금되자 구해내어 그의 스승이 되었다고도 한다. 낚시하며 자신의 뜻을 펼칠 때를 기다린 것과는 전혀 다르다. 굴원의 문집인 ‘초사(楚辭)’ ‘천문(天門)’에도 강태공의 낚시이야기는 보이지 않는다. 오히려 푸줏간에서 고기를 다루는 백정이었다.

강태공이 저자에 있을 때 師望在肆

문왕은 어떻게 태공을 알았는가. 昌何識

칼을 두드리며 소리를 내자 鼓刀揚聲

문왕은 어찌 기뻐하였는가. 后何喜

문왕이 강태공에게 다가가서 칼을 두드리는 이유를 물었다. 그러자 기다렸다는 듯이 대답한다.

“어리석은 백정(下屠)은 소를 잡고, 뛰어난 백정(上屠)은 나라를 잡는 법입니다.”

이 말을 들은 문왕은 천군만마를 얻은 듯이 기뻐하며 그를 수레에 태워 궁으로 초빙한다.

강태공이 낚시를 하며 때를 기다리다가 문왕을 만났다는 기록은 ‘육도(六韜)’에만 있다. 하지만 이 책도 강태공이 지은 것이 아니라 전국시대에 병법에 밝은 자가 그의 이름을 빌려 만든 위작이라고 한다.

- 강태공으로 분장한 할아버지

사마천과 굴원의 이야기를 종합해볼 때, 강태공은 낚시를 하며 때를 기다린 것이 아니다. 오히려 문왕의 눈에 들기 위하여 적극적으로 노력한 것이다. 그리고 병법가이자 정치가로서 무왕을 도와 천하통일의 뜻을 펼 수 있었던 것이다.

공자의 강태공 폄하는 지역감정의 원인이 되고

산동성 임치(臨淄)에 사는 사람들은 강태공에 대한 존경심이 어느 도시보다 강하다. 이곳에 강태공사당과 의관총이 있기 때문이다. 그런데 이웃한 곡부(曲阜)사람들과 사이가 좋지 않다. 중국의 역대왕조가 정치적으로 유교 이데올로기를 강화하며 공자를 띄우고 강태공을 폄하하였기 때문이다. 어느 정도로 심할까. 곡부사람이 임치에 오면 물건을 안 팔거나 바가지를 씌우고 더 심하면 숙박도 거절하기 일쑤라고 한다. 임치사람이 곡부에 가도 사정은 마찬가지다. 참으로 고약하기 짝이 없다. 그런데 그 까닭을 생각하니 그 또한 길고 질기게 꼬여왔다.

- 엄자릉 조어대

강태공이 자신의 딸을 무왕에게 시집보내 천자의 장인이 되었지만, 주공은 동생이었기에 적통이나 다름없었다. 적통을 이어받은 주공의 노나라는 예(禮)와 명분을 중시하는 정치를 펼치고, 병법과 실용에 중점을 둔 강태공의 제나라는 국력배양을 중시하는 정치를 펼친다. 그 결과 오랜 세월이 흐른 뒤에 노나라는 제나라의 정치적, 군사적 간섭에서 자유로울 수 없었다. 제나라의 국력이 노나라를 제압하고도 남았기 때문이다. 이러한 때에 노나라 출신의 공자가 나타나 유교사상을 전파하며 ‘주나라’를 본받겠다며 모범으로 삼았다. 이는 주공이 시조인 노나라에서 태어난 공자로서는 너무도 당연한 선택인 것이다. 그리고 항상 ‘주공’을 흠모하였다.

“내가 기운이 많이 쇄하였구나. 오랫동안 꿈속에서 주공을 다시 볼 수 없으니 말이다.”

공자는 왜 동시대의 인물인 강태공은 거론하지 않고 주공만 흠모한 것일까. 주 무왕의 천하통일에 있어서 강태공의 업적이 누구보다도 월등하였는데 말이다. 그 이유가 예악(禮樂)을 중시하지 않았다는 논리로는 무엇인가 부족하다. 왜냐하면 공자도 한 때는 정치가로서 자신의 의지를 펼치기 위하여 무던히도 냉정하였기 때문이다. 공자의 정치적 야심이 실패로 돌아가고 유랑생활을 하며 인의(仁義)와 예악(禮樂)의 정치가 더욱 절실하게 다가왔기 때문일까.

- 조어대 강태공상

이 모든 것을 다 인정한다고 하여도 공자의 생각 중심에는 ‘노나라가 천자국의 적통’이라는 요지부동의 결론은 지울 수 없었던 것이다. 게다가 공자는 주나라야말로 이전의 두 나라(夏⋅商)의 문물을 이어받아 이를 꽃피운 나라이고, 주공은 그러한 주나라의 예를 제도적으로 완성한 <주례(周禮)>를 편찬한 위대한 인물로 칭송하였다. 이러한 일련의 역사적, 정치적 맥락이 공자의 사상을 지배하였기에 강태공은 자연스레 멀리할 수밖에 없었던 것이다. 만약 공자가 제나라 사람이었더라도 주나라와 주공을 흠모하였을까. 아마도 강태공을 흠모하는 병법가나 실용주의 노선을 추구하였으리라.

진정한 은거지사 엄자릉(嚴子陵)

흔히 세상을 등지고 산림에 묻혀 지내는 현자(賢者)를 일컬어 은거지사(隱居處士)라고 한다. 이들 은사(隱士)는 대부분 정치로부터 떠나왔거나 뜻이 없는 자들이다. 그런데 강태공의 은거생활은 이와 다르다. 그의 은거생활은 주왕으로 부터의 도피이지 세상으로부터의 도피가 아니다. 낚시는 보통 호수나 물의 흐름이 잔잔한 개울가에서 하는 것이 좋다. 산 속의 계곡에서 낚시를 하는 것은 어울리지도 않을뿐더러 누군가를 기다리기에도 적당하지 않다. 강태공이 낚시를 하였다는 반계곡의 조어대가 바로 이런 곳이다. 너럭바위가 많고 물길은 얕아 낚싯줄을 담그기가 쉽지 않다. 게다가 물살이 세고 빨라 낚시에 부적당하기 때문이다.

- 강태공 출세상

중국을 뛰어 넘는 조선 선비의 은거시(隱居詩)

우리나라도 세상으로부터 은거하며 일생을 지낸 이들이 많다. 이들 대부분은 머리를 깎고 산으로 들어가거나 삿갓을 쓰고 방랑하거나 산 속에 묻혀 살았다. 산 속에 묻혀 낚시를 벗 삼아 지낸 선비들의 꼬장꼬장한 정신이 때로는 시구에 걸려 오늘날까지도 올곧게 남아 있다. 우리 선비들이 더 멋지게 은거생활을 하였음을 알 수 있다. 어느덧 해가 기운다. 김시습과 함께 생육신의 한 사람인 성삼수의 ‘낚시’라는 시를 읽으며 천수로 향한다.

낚싯대 드리우고 하루 종일 강가를 거닐다가 杷竿終日趁江邊

시원한 물에 발 담그고 사르르 풋잠에 빠져드니 垂足滄浪困一眠

꿈 속 갈매기와 만 리를 훨훨 날아간 듯하여 夢與白鷗飛萬里

퍼뜩 깨어보니 어느새 석양까지 와있네그려. 覺來身在夕陽天