사람 없어도 운행 가능한 르노의 자율 주행차 타보니

입력 : 2014.03.10 15:32 | 수정 : 2014.03.10 16:18

- ▲ 프랑스 파리 근교에 위치한 르노의 테크노센터 전경. /르노 제공

자동차가 진화하고 있다. ‘친환경·실용성’이라는 가치에 이어 사람이 직접 조작을 하지 않고도 운행이 가능한 자율 주행차가 자동차 업계의 화두로 떠오르고 있다. 현재 르노, 메르세데스-벤츠, 아우디, 도요타, 닛산, GM, 포드, 혼다는 물론 구글 같은 IT 업체도 자율 주행차 기술 개발과 상용화에 적극 나서고 있다. 실제로 구글이 개발한 무인 자동차는 지난 2012년에 이미 48만㎞가 넘는 거리를 무사고로 주행하기도 했다.

지난 6일(현지시각) 파리 시내에서 약 20㎞ 떨어진 기앙쿠르(Guyancourt)라는 지역을 찾았다. 이곳은 르노 차량 설계에 필요한 모든 기술을 통합 관리하는 테크노센터가 위치한 곳이다. 이 곳에서 르노의 자율 주행차를 직접 타볼 수 있었다. 정식 주행 시험장은 아니었지만, 테크노센터 주변 도로를 15분가량 돌며 미래의 자동차를 미리 체험했다.

- ▲ 르노 자율 주행차가 운행하고 있는 모습. /르노 제공

◆ 자동차에 달린 ‘뇌’

르노는 2020년 출시를 목표로 자율 주행차를 개발하고 있다. ‘더 넥스트 투(the next two)’로 불리는 자율 주행차는 전기차인 조이(ZOE) 해치백과 유사한 형태로 카메라와 차량의 전후좌우에 위치한 센서를 통해 주변 상황을 인지한다. 르노의 테크노센터에는 총 4대의 자율 주행차가 있다.

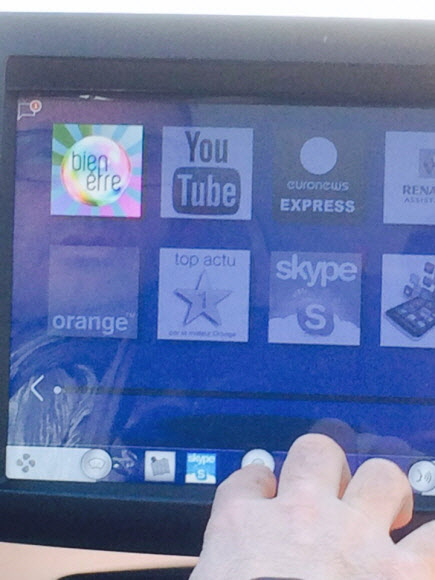

우선 자율 주행차의 겉모습은 일반 차량과 그다지 다른 점이 없다. 하지만 내부를 살펴보면 차이점들이 눈에 띈다. 차량 앞 좌석 중앙에는 약 10인치 크기의 화면이 있고, 룸미러 앞쪽에는 카메라가 달려있다. 이 화면은 자율 주행차의 ‘뇌’와 같은 역할을 한다. 자동 주행을 하는 동안 3차원(3D) 지도로 주변의 지형지물을 보여주고, 유튜브와 스카이프 등의 앱을 실행할 수도 있다. 쉽게 말해 자동차에 태블릿PC가 장착됐다고 보면 된다. 주행 전에 이 화면을 통해 다른 차량의 운전자와 화상 대화를 주고 받기도 했다.

이번 주행 체험에서는 약 1.5㎞의 거리를 시속 5~40㎞ 정도의 속도로 달렸다. 차량이나 사람이 없는 직선 도로에 진입하자 자율 주행차의 모든 기능을 총괄하고 지시하는 르노의 중앙센터에서 차량 내부 화면을 통해 자율 주행이 가능하다는 신호를 보냈다. 르노 관계자는 “옵션을 변경하면 음성으로도 이 신호를 들을 수 있다”고 말했다.

- ▲ 르노의 자율 주행차에 장착된 LCD(액정표시장치). 차량이 자동으로 움직이는 동안 운전자는 앱을 실행해 운전 대신 다른 일을 할 수 있다. /이진혁 기자

중앙센터의 신호를 받고 프레드릭 마티스 르노그룹 자율주행차 개발담당 총괄이 기어박스 자리에 있는 ‘A’(오토) 버튼을 누르자 차량이 스스로 움직이기 시작했다. 마티스 개발담당 총괄은 두 손을 머리 위로 번쩍 들며 자동 주행을 하고 있다는 것을 강조했다. 속도는 시속 20~30㎞ 정도로 빠르지 않았지만, 분명 차량의 핸들이 미세하게 돌아가면서 제 갈길을 찾아 갔다. 르노 관계자는 “정식 주행 시험장에서는 시속 70㎞에서도 무리없이 차량이 운행된다”고 말했다.

◆ 3개의 카메라가 안전 지킨다

주행 도중 옆 차선에서 다른 차량이 끼어드는 실험을 했다. 전면에 부착된 센서가 이를 인식하고 자율 주행차의 속도가 줄어들었다. 센서는 물론 룸미러 앞에 부착된 카메라 역시 전방 상황을 늘 주시하고 있다. 이 덕분에 차량뿐 아니라 보행자, 과속 방지턱 같은 장애물을 인식해 차량이 스스로 감속한다고 르노 관계자는 설명했다.

안전장치 덕분에 자율 주행 도중에 운전자는 ‘딴 짓’도 할 수 있다. 실제로 르노 직원은 자율 주행 도중 유튜브를 통해 동영상을 재생하기도 했고, 화면을 통해 차량이 위치한 주변 지역에서 일어나고 있는 공연이나 사고 정보 등을 확인하기도 했다.

다만 졸음은 용납하지 않는다. 차량 내부에 위치한 카메라가 운전자의 동공을 계속 살펴본다. 운전자가 졸음 운전을 할 경우 음악을 시끄럽게 틀거나 내부 공기를 조절해 운전자가 최적의 상태를 유지할 수 있도록 한다. 주변에 사고가 났을 경우 알림음을 통해 운전자에게 위험을 알리는 기능도 있다.

중앙센터에서도 운전자의 안전을 지킨다. 만약 중앙센터가 자율주행을 중단한다고 공지했을 때, 사람이 핸들을 잡지 않으면 사고 예방을 위해 차량이 자동으로 정지한다. 자율 주행이 가능하다는 신호를 받아도 도로 상황이 여의치 않으면 A 버튼은 작동하지 않는다.

- ▲ 르노 자율 주행차의 실내. /르노 제공

◆ “자율주행차 2016년 상용화될 것”

하지만 아직 자율 주행 기술 개발이 완전한 것은 아니다.

우선 고속도로를 제외한 일반 도로에서 굽은 길 주행은 아직 불가능했다. 이 때문에 이날 체험 도중 교차로나 굽은 길이 나왔을 때 운전자가 직접 핸들을 잡아서 굽은 길을 빠져나와야 했다.

사람이나 차량이 빠른 속도로 갑자기 뛰어드는 실험을 하지 못했다는 점도 아쉬웠다. 장애물이 나타나자 차량이 약 5m 정도의 간격을 두고 속도를 줄이고 멈췄지만, 제동 당시 차량의 속도가 그리 빠르지 않았고, 끼어든 차량도 충분한 거리를 뒀다는 점에서 자율 주행차의 제동 판단성과 성능에 대해서는 아직 물음표를 남기고 있다.

르노 관계자는 “자율 주행차는 아직 시범 단계”라면서 “앞으로 발전할 여지가 더 많다”고 말했다. 또 “프랑스 국영 통신사인 오랑주(orange)와 이 시스템을 공동개발하고 있기 때문에 훨씬 저렴한 가격에 자율 주행차를 제공할 수 있다”며 “이르면 2016년쯤이면 자율 주행차가 상용화될 것”이라고 덧붙였다.

'경제,사회문화 > 사회 , 경제' 카테고리의 다른 글

| 검찰총장 간부회의서 漢詩 인용… 간첩 증거조작 ‘저마다 주장’ 착잡함 토로 (0) | 2014.03.14 |

|---|---|

| 그런데 유씨는 間諜(간첩)인가 아닌가 (0) | 2014.03.12 |

| 버뮤다 삼각지대서 사라진 것처럼… 흔적 하나 안 남긴 여객機 (0) | 2014.03.11 |

| 제1차 세계대전 100년, 사라예보를 가다 (0) | 2014.03.10 |

| 말레이 항공기 10㎞상공서 공중분해된 듯 (0) | 2014.03.10 |

크게

크게 작게

작게 요즘

요즘 싸이 공감

싸이 공감 조선블로그

조선블로그 MSN 메신저

MSN 메신저