中·서방 '희토류 2차대전'WTO "中 희토류 수출제한 부당" 판정에 中 "자원稅 크게 올려 공급 줄일 것" 반격 첨단 산업·무기 생산에 필요한 희귀 광물 "중국, 희토류 패권 쉽게 포기하지 않을 것" 조선비즈 베이징 입력 2014.06.09 04:50 수정 2014.06.09 09:44

중국이 패권을 차지한 희토류(稀土類) 시장을 놓고 미국·유럽 등 서방이 재차 견제에 나서며, 중국과 서방이 '2차 희토류 전쟁'에 돌입했다.

세계무역기구(WTO)가 지난 4월 중국의 희토류 수출 제한 조처를 규정 위반이라고 판정하자, 중국은 5월 희토류에 부과하는 세금(자원세)을 대폭 인상하겠다는 뜻을 밝혔다. 미국·일본 등이 주도한 WTO 판결에 맞서, 중국이 희토류 가격을 올려 간접적으로 수출을 제한하겠다는 것이다.

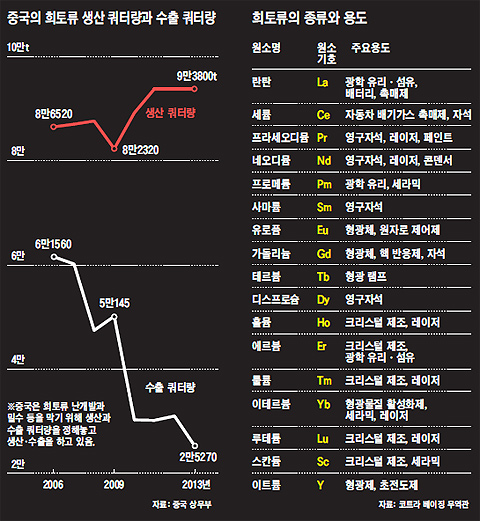

희토류는 스마트폰·태블릿PC 등 정보기술(IT) 제품과 하이브리드 자동차, 탄도 미사일 등 최첨단 산업·무기에 필수적으로 들어가는 17가지 희귀 광물을 의미한다. 현재 중국이 세계 희토류의 85%를 생산한다.

◇히토류 1차 전쟁은 중국 승리

중국이 독점하는 희토류 시장은 2009~2010년 '1차 전쟁'을 겪었다. 당시 중국은 일본과 동중국해에서 댜오위다오(釣魚島·일본명 센카쿠) 영유권 분쟁을 벌이면서 일본에 수출하던 희토류를 끊어버렸다. 중국산 희토류에 의존하던 일본은 '첨단 산업의 비타민'인 희토류를 얻기 위해 백기(白旗)를 들어야 했다. 그 무렵 전 세계 IT 시장에선 스마트폰 수요가 폭발적으로 증가했다. 스마트폰 제조에 필수적인 희토류 수요도 덩달아 폭증했지만, 중국은 '자원 보호'를 이유로 희토류 수출을 통제했다. 희토류 수출 가격은 순식간에 4~5배 뛰었다. 해외 IT 기업 등은 중국 업체보다 3배 이상 비싼 가격에 희토류를 사야 했다. 당시 중국은 희토류의 수요·공급에서 압도적 우위를 차지하며 1차 전쟁의 승자가 됐다.

◇반격 나선 미국·유럽 등 서방

그러나 미국·일본·유럽연합(EU) 등은 곧바로 반격에 나섰다. 중국이 희토류 수출을 무기화할 움직임을 보이자, 서방은 2012년 6월 중국을 WTO에 제소했다. WTO 분쟁해결위원회는 2년간의 심사 끝에 "중국의 희토류 수출 제한은 자국 산업 우대 조처로 정당화할 수 없다"며 서방의 손을 들어줬다. 중국은 상소할 계획이지만 판결이 뒤집힐 가능성은 작다는 분석이다. 대외 환경도 중국에 불리하다. 중국은 2011년 희토류 가격이 치솟자 중소업체를 중심으로 생산을 대폭 늘렸다. 중국 희토류 관련 기업의 80%는 중소기업이다. 그러나 세계 경기 침체가 장기화하면서 희토류 수요는 오히려 감소했다. 지난해 일부 희토류 가격은 2011년의 5분의 1 수준으로 급락했다. 일본 니혼게이자이신문은 지난해 "중국 내 300여개 희토류 생산업체 가운데 25%는 경영난으로 공장 가동을 중단한 상태고, 그나마 문을 연 공장도 가동률이 30~40%에 그치고 있다"고 전했다.

또한 미국 등 서방은 중국의 희토류 수출 중단을 경험하고서 자구책 마련에 나섰다. 환경오염 등을 이유로 희토류 생산에 미지근했던 미국·호주·러시아 등이 땅을 파기 시작했다. 미국 최대 희토류 생산업체인 몰리코프는 생산 규모를 2만t에서 4만t으로 늘리기로 했다. 희토류를 제련한 제품의 경우, 미국은 2011년 1500t을 생산했지만 2013년에는 1만2000t으로 규모를 7배 키웠다. 러시아 광산업체 ICT 그룹은 러시아 희토류 광산에 10억달러(약 1조원)를 투자할 계획이다. 중국 이외의 희토류 공급량은 2012년 9500~1만1000t에 그쳤다. 그러나 2016년에는 6만3000t 이상이 될 것이란 분석이 나온다. 중국의 세계시장 점유율도 최대 97.3%에서 85%로 떨어졌다. 일본은 2010년 이후 희토류 수입선을 다변화하면서 90%에 달했던 중국 의존도를 50%대로 낮췄다. 특히 해외 기업은 희토류를 조금만 쓰고도 비슷한 성능을 내는 기술을 개발하는 데 박차를 가하고 있다. 미국 몰리코프는 특정 희토류를 종전의 절반만 쓰고도 강력한 자성(磁性)을 그대로 유지하는 기술을 확보했다.

◇물러서지 않는 중국

그러나 중국은 희토류 패권을 포기하지 않으려는 분위기다. 지난 5월 희토류 자원세 회의에 참가했던 중국 관료는 경제참고보(經濟參考報)에 "자원의 희소성과 채굴에 따른 환경 비용 등을 감안한다면 희토류 자원세를 올려 시장에서 희토류 가격을 인상해야 한다"며 "WTO 패소로 느슨해질 수 있는 희토류 공급 관리를 더욱 엄격하게 할 계획"이라고 말했다. 중국은 자원세를 올리면 중국 업체가 희토류 공급을 줄일 것이고, 세계시장에서 희토류 가격이 하락을 멈추거나 반등할 것이라고 기대한다. 현재 희토류 자원세는 t당 30(5000원)~60위안(1만원) 수준이다. 또 중국 당국은 난립한 희토류 관련 업체를 6개 대기업 중심으로 개편하는 방안을 추진 중이다. 희토류 기업에 대한 정부 관리를 강화해 밀수를 막고 생산·가격 등을 통제하기 위한 의도로 풀이된다.

중국과 미국 등 서방의 '희토류 전쟁'은 계속될 것이란 분석이 많다. 영국 셰필드대 대니 돌링 교수는 최근 저서 '100억명'에서 "세계 인구가 100억명이 되면 희토류가 미래 자원의 핵심이 될 것"이라고 적었다. 첨단 제품에 대한 수요가 증가할수록 희토류 가격도 같이 뛸 것이란 설명이다. 중국은 "중동에 석유가 있다면 중국에는 희토류가 있다"는 덩샤오핑(鄧小平)의 말처럼 희토류를 이용한 영향력을 쉽게 포기하지 않을 것으로 보인다. 반면 미국·유럽 등은 중국의 '희토류 무기화'를 막기 위해 공동 전선을 펴면서 중국산 희토류를 대체할 수 있는 다양한 수단을 강구하고 있다.

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

세계무역기구(WTO)가 지난 4월 중국의 희토류 수출 제한 조처를 규정 위반이라고 판정하자, 중국은 5월 희토류에 부과하는 세금(자원세)을 대폭 인상하겠다는 뜻을 밝혔다. 미국·일본 등이 주도한 WTO 판결에 맞서, 중국이 희토류 가격을 올려 간접적으로 수출을 제한하겠다는 것이다.

↑ 불순물이 섞인 워석에서 정련(精鍊) 과정을 거친 희토류들. 맨 위 가운데부터 시계 방향으로 프라세오디뮴, 세륨, 란탄, 네오디뮴, 사마륨, 가돌리늄. /그래픽=김성규 기자

↑ 이미지를 클릭하시면 그래픽 뉴스로 크게 볼 수 있습니다. / 조선닷컴<br>/그래픽=김성규 기자

◇히토류 1차 전쟁은 중국 승리

중국이 독점하는 희토류 시장은 2009~2010년 '1차 전쟁'을 겪었다. 당시 중국은 일본과 동중국해에서 댜오위다오(釣魚島·일본명 센카쿠) 영유권 분쟁을 벌이면서 일본에 수출하던 희토류를 끊어버렸다. 중국산 희토류에 의존하던 일본은 '첨단 산업의 비타민'인 희토류를 얻기 위해 백기(白旗)를 들어야 했다. 그 무렵 전 세계 IT 시장에선 스마트폰 수요가 폭발적으로 증가했다. 스마트폰 제조에 필수적인 희토류 수요도 덩달아 폭증했지만, 중국은 '자원 보호'를 이유로 희토류 수출을 통제했다. 희토류 수출 가격은 순식간에 4~5배 뛰었다. 해외 IT 기업 등은 중국 업체보다 3배 이상 비싼 가격에 희토류를 사야 했다. 당시 중국은 희토류의 수요·공급에서 압도적 우위를 차지하며 1차 전쟁의 승자가 됐다.

◇반격 나선 미국·유럽 등 서방

그러나 미국·일본·유럽연합(EU) 등은 곧바로 반격에 나섰다. 중국이 희토류 수출을 무기화할 움직임을 보이자, 서방은 2012년 6월 중국을 WTO에 제소했다. WTO 분쟁해결위원회는 2년간의 심사 끝에 "중국의 희토류 수출 제한은 자국 산업 우대 조처로 정당화할 수 없다"며 서방의 손을 들어줬다. 중국은 상소할 계획이지만 판결이 뒤집힐 가능성은 작다는 분석이다. 대외 환경도 중국에 불리하다. 중국은 2011년 희토류 가격이 치솟자 중소업체를 중심으로 생산을 대폭 늘렸다. 중국 희토류 관련 기업의 80%는 중소기업이다. 그러나 세계 경기 침체가 장기화하면서 희토류 수요는 오히려 감소했다. 지난해 일부 희토류 가격은 2011년의 5분의 1 수준으로 급락했다. 일본 니혼게이자이신문은 지난해 "중국 내 300여개 희토류 생산업체 가운데 25%는 경영난으로 공장 가동을 중단한 상태고, 그나마 문을 연 공장도 가동률이 30~40%에 그치고 있다"고 전했다.

또한 미국 등 서방은 중국의 희토류 수출 중단을 경험하고서 자구책 마련에 나섰다. 환경오염 등을 이유로 희토류 생산에 미지근했던 미국·호주·러시아 등이 땅을 파기 시작했다. 미국 최대 희토류 생산업체인 몰리코프는 생산 규모를 2만t에서 4만t으로 늘리기로 했다. 희토류를 제련한 제품의 경우, 미국은 2011년 1500t을 생산했지만 2013년에는 1만2000t으로 규모를 7배 키웠다. 러시아 광산업체 ICT 그룹은 러시아 희토류 광산에 10억달러(약 1조원)를 투자할 계획이다. 중국 이외의 희토류 공급량은 2012년 9500~1만1000t에 그쳤다. 그러나 2016년에는 6만3000t 이상이 될 것이란 분석이 나온다. 중국의 세계시장 점유율도 최대 97.3%에서 85%로 떨어졌다. 일본은 2010년 이후 희토류 수입선을 다변화하면서 90%에 달했던 중국 의존도를 50%대로 낮췄다. 특히 해외 기업은 희토류를 조금만 쓰고도 비슷한 성능을 내는 기술을 개발하는 데 박차를 가하고 있다. 미국 몰리코프는 특정 희토류를 종전의 절반만 쓰고도 강력한 자성(磁性)을 그대로 유지하는 기술을 확보했다.

◇물러서지 않는 중국

그러나 중국은 희토류 패권을 포기하지 않으려는 분위기다. 지난 5월 희토류 자원세 회의에 참가했던 중국 관료는 경제참고보(經濟參考報)에 "자원의 희소성과 채굴에 따른 환경 비용 등을 감안한다면 희토류 자원세를 올려 시장에서 희토류 가격을 인상해야 한다"며 "WTO 패소로 느슨해질 수 있는 희토류 공급 관리를 더욱 엄격하게 할 계획"이라고 말했다. 중국은 자원세를 올리면 중국 업체가 희토류 공급을 줄일 것이고, 세계시장에서 희토류 가격이 하락을 멈추거나 반등할 것이라고 기대한다. 현재 희토류 자원세는 t당 30(5000원)~60위안(1만원) 수준이다. 또 중국 당국은 난립한 희토류 관련 업체를 6개 대기업 중심으로 개편하는 방안을 추진 중이다. 희토류 기업에 대한 정부 관리를 강화해 밀수를 막고 생산·가격 등을 통제하기 위한 의도로 풀이된다.

중국과 미국 등 서방의 '희토류 전쟁'은 계속될 것이란 분석이 많다. 영국 셰필드대 대니 돌링 교수는 최근 저서 '100억명'에서 "세계 인구가 100억명이 되면 희토류가 미래 자원의 핵심이 될 것"이라고 적었다. 첨단 제품에 대한 수요가 증가할수록 희토류 가격도 같이 뛸 것이란 설명이다. 중국은 "중동에 석유가 있다면 중국에는 희토류가 있다"는 덩샤오핑(鄧小平)의 말처럼 희토류를 이용한 영향력을 쉽게 포기하지 않을 것으로 보인다. 반면 미국·유럽 등은 중국의 '희토류 무기화'를 막기 위해 공동 전선을 펴면서 중국산 희토류를 대체할 수 있는 다양한 수단을 강구하고 있다.

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

조선비즈 실시간 주요뉴스

해당 언론사로 연결됩니다.- 국내연구진, 탄소나노튜브 발견 23년만에 실제 구조 밝혀…담쟁이 덩굴처럼 성장 2014-06-09 12:00

- 국세청 "해외금융계좌 10억 넘으면 30일까지 신고해야" 2014-06-09 12:00

- KDI "민간소비 회복 지체 가능성…투자 생산은 완만한 회복세" 2014-06-09 12:00

- 美 증시에 상장한 中 기업 수익률 최고…1년간 45% 2014-06-09 11:56

- 모기가 피를 빠는 이유 "피 먹고사는거 아니야…번식위해" 2014-06-09 11:50

'아픈역사에서 배운다 > 중국 사업 자료' 카테고리의 다른 글

| 차이코리아 시대] 국내 콘텐츠산업에 中자금 밀물… 요우커(遊客·중국인 관광객) 몰려와 人的교류 올해 1000만 (0) | 2014.07.07 |

|---|---|

| 중국 술 주의보..한인 사망 40% 술 원인 (0) | 2014.06.25 |

| 對中수출 감소, 중국시장 우습게 볼 때 지났다기사100자평(0) (0) | 2014.06.03 |

| 대륙을 흔들고 있는 중국판 카톡 '웨이신' 마케팅의 비밀 (0) | 2014.05.06 |

| 서울 유행을 中國으로 배달하는 곳, 대림市場 (0) | 2014.03.27 |