[국내 거주 700명 건강 추적]

- 30代, 질병에 특히 취약

'고난의 행군' 때 출생·성장… 體內 혈당조절 기능 떨어져

잘먹으면 혈압·혈당 치솟는 대사증후군 발생 위험 커

37세 여성 최모씨는 탈북해 서울에서 지낸 지 6년이 됐다. 그동안 음식을 잘 챙겨 먹으면서 입국 당시 52㎏이던 체중이 58㎏으로 늘었다. 키가 160㎝가 채 안 돼 과체중 상태가 됐다. 이 정도 변화인데도 혈압이 치솟아 고혈압이 생겼다. 공복 혈당치도 오르고, 중성지방도 정상 수준으로 보는 150mg/㎗을 훌쩍 뛰어넘은 177로 나왔다. 그는 최근 건강검진에서 대사증후군 진단을 받았다. 이는 고혈압·고혈당·고지혈증 등이 동시다발로 생기면서 심혈관 질환 발생 위험이 큰 상태다.

이처럼 북한에서 성장기와 청소년기를 영양 결핍 상태로 보낸 탈북자들이 국내에 들어와 영양 상태가 좋아지면서 급속히 서구형 질병 발생 위험에 내몰리고 있다. 이른바 '풍요의 역설'이다. 현재 국내에는 약 3만명의 탈북자가 거주하고 있다.

◇대사증후군 급증하는 탈북자들

고려대 의대 내분비내과 김신곤 교수팀과 예방의학교실, 미국 존스홉킨스대 보건대학원 '난민과 재난 대응 국제건강센터'팀은 2008년부터 국내 거주 탈북자 700여명의 건강 상태를 추적했다. 관찰 기간은 3.5년에서 최대 7년이다. 연구팀은 39개 항에 대한 건강 설문과 일대일 면접 조사를 하고, 매년 건강검진을 시행해 탈북자들의 질병 패턴을 연구했다.

이처럼 북한에서 성장기와 청소년기를 영양 결핍 상태로 보낸 탈북자들이 국내에 들어와 영양 상태가 좋아지면서 급속히 서구형 질병 발생 위험에 내몰리고 있다. 이른바 '풍요의 역설'이다. 현재 국내에는 약 3만명의 탈북자가 거주하고 있다.

◇대사증후군 급증하는 탈북자들

고려대 의대 내분비내과 김신곤 교수팀과 예방의학교실, 미국 존스홉킨스대 보건대학원 '난민과 재난 대응 국제건강센터'팀은 2008년부터 국내 거주 탈북자 700여명의 건강 상태를 추적했다. 관찰 기간은 3.5년에서 최대 7년이다. 연구팀은 39개 항에 대한 건강 설문과 일대일 면접 조사를 하고, 매년 건강검진을 시행해 탈북자들의 질병 패턴을 연구했다.

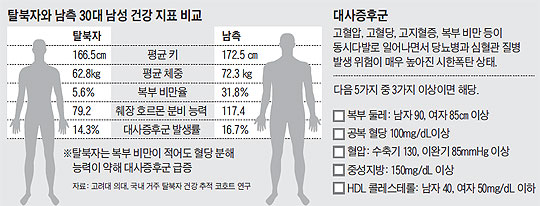

문제는 남한 거주 이후 체중 증가로 인한 몸의 변화였다. 입국 후 8년 가까이 되면 남한 평균 체중에 접근했는데, 애초에 체중이 적게 나가 30대 탈북자의 복부 비만 비율은 5.6%이다. 같은 나이 남한의 30대 복부 비만 비율은 31.8%다. 탈북자 복부 비만율은 남측의 6분의 1 수준이다. 하지만 체증 증가로 인한 대사증후군 비율은 탈북자가 14.5%, 남한이 16.7%로 거의 같다. 즉, 30대 탈북자는 살이 조금만 쪄도 대사증후군에 매우 취약한 상태인 것이다. 이런 현상은 탈북자 전체에서 나타났으나 30대에서 가장 두드러졌다.

◇'고난의 행군 세대'의 비극

북한은 1990년대 대규모 기아 사태를 겪으며 아사자가 속출했다. 그 시기가 30대 탈북자들은 성장기, 청소년기와 맞물린다. 그런 환경에서 태어나고 자랐기 때문에 저체중으로 출생한 데다 혈당을 조절하는 췌장 용량이 작다. 고려대 의대 조사 결과 혈당을 조절하는 호르몬 분비 용량이 이들은 남한 같은 나이 사람의 70% 수준에 머물렀다. 조금만 많이 먹어도 고혈당 상태가 된다는 의미다.

아울러 오랜 기간 영양 결핍 상태였기 때문에 음식을 먹으면 영양분을 체내에 어떡해서든 지방으로 장기 저장하려는 체질이 됐다. 이럴 경우 같은 양의 식사를 해도 체중이 급속히 늘고 비만이 되기 쉽다. 그런 몸이 남한에 와서 영양 섭취를 충분히 하다 보니 혈당과 혈압, 지방질이 치솟는 대사증후군이 급속히 늘어나는 것이다. 실제로 국내 입국 당시 자기 체중의 5% 이상 몸무게가 늘어난 탈북자는 그렇지 않은 그룹에 비해 대사증후군 발생 위험이 10배 높았다. 이 상태에서는 수년 내 당뇨병과 심장병 환자가 될 가능성이 크다.

김신곤 교수는 "실질적인 통일이 됐을 때 북한 주민에게 어떠한 질병 변화가 올 수 있는지를 예측할 수 있는 중요한 지표"라며 "성장 환경에 따라 체중 조절과 신체 활동 증진 등 건강관리 지침을 전략적으로 짜야 한다"고 말했다.