입력 : 2015.03.11 03:00 | 수정 : 2015.03.11 06:48

[脫北民 3만명 시대] [3] 언어의 벽, 취업의 벽

휴학·자퇴 잦은 탈북 대학생, 절반이 영어 스트레스… 토익 점수에 취업 좌절

북한 사투리로 마음 고생 "차라리 외국 갈걸" 自嘲도

한국으로 온 탈북자들이 진학이나 취업 때마다 부딪히는 것이 '언어 장벽'이다. 부족한 영어 실력 탓에 학교와 취업 시장에서 밀려나고, 어색한 북한 말투 때문에 보이지 않는 차별에도 시달린다. 탈북자들 사이에선 "말 통하는 남조선이 낫겠지 싶어 왔는데 차라리 외국에 갈걸 그랬다"는 얘기까지 나온다. "영어 때문에 도저히 수업을 따라갈 수 없어 휴학했다"는 탈북 대학생도 많다.

◇영어 때문에 휴학·자퇴

탈북자들은 제대로 된 영어 교육을 받아본 적이 없다. 받았다 해도 집중적으로 사교육을 받아온 남한 학생들과 경쟁하기란 쉽지 않다. 대학에 들어가 영어 강의를 접하는 순간 이들의 좌절감은 극에 달한다.

-

탈북민 취업박람회 - 지난해 말 서울에서 열린 탈북민 취업박람회에서 탈북 청년들이 기업의 채용 정보를 보고 있다. 탈북 청년들은 “취업할 때 탈북자라는 사실이 결격 사유가 된다는 느낌을 자주 받는다”고 했다. /남북하나재단 제공

탈북민 취업박람회 - 지난해 말 서울에서 열린 탈북민 취업박람회에서 탈북 청년들이 기업의 채용 정보를 보고 있다. 탈북 청년들은 “취업할 때 탈북자라는 사실이 결격 사유가 된다는 느낌을 자주 받는다”고 했다. /남북하나재단 제공

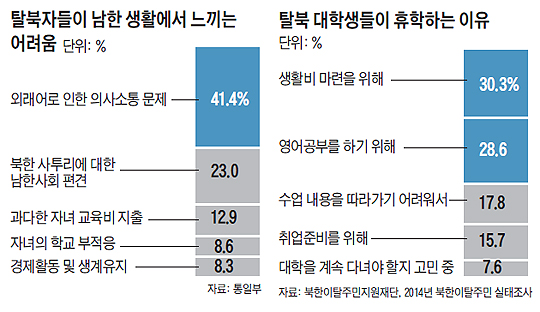

탈북자들의 휴학·자퇴율이 높은 것도 영어가 가장 큰 원인이다. 북한이탈주민지원재단이 탈북자 1만2777명을 대상으로 실시한 '2014 북한 이탈 주민 실태 조사'에 따르면, 탈북 대학생은 5명 중 1명꼴(20.3%)로 휴학 중이었다. 주된 휴학 사유는 '생활비 마련을 위해'(30.3%)와 '영어 공부를 하기 위해'(28.6%) '수업을 따라가기 어려워서'(17.8%)였다. 수업을 따라가기 힘든 주된 이유가 영어인 점을 감안하면 영어로 인한 휴학생(46.4%)이 절반에 가까운 셈이다. 탈북 대학생 중 26%가량은 자퇴한 것으로 나타났다. 결국 영어 스트레스로 탈북자 상당수가 대학을 떠난 것이다.

◇취업 때도 영어로 좌절

대학을 나와도 '영어 장벽'은 여전하다. 대기업 등에선 대개 만점에 가까운 공인 영어 시험 점수를 요구한다. 탈북자들에겐 불가능한 성적이다. 탈북 대학생들의 토익 평균 점수가 658점이라는 설문조사 결과도 있다.

D여대를 졸업한 탈북자 이나경(가명·25)씨는 "취업을 앞두고 4학년 때 처음 토익을 봤는데 250점이 나왔다"며 "친구들이 어떻게 하면 그런 점수가 나오느냐고 비웃는데, 죽고 싶었다"고 했다. 토익 성적이 350점이라는 탈북자 박모(25·서강대)씨는 "대기업 인턴사원을 계속 지원해봤지만 영어 때문에 서류 전형에서 모두 떨어졌다"고 했다. 김성민 자유북한방송 대표는 "탈북자들의 부족한 영어 실력이 대학에서 낙오와 취업 실패로 이어지고 있다"고 했다.

◇외래어·북한말투도 발목

작년 통일부 조사에 따르면, 탈북자들은 한국에서 겪은 가장 큰 어려움으로 외래어로 인한 의사소통 문제(41.4%)와 북한 사투리에 대한 남한 사회의 편견(23.0%)을 꼽았다. 중견 건설업체 직원인 탈북자 김만기(가명·35)씨는 "처음엔 '피드백'처럼 간단한 외래어를 못 알아들어 대화에 끼지도 못했다"며 "그렇다고 모르는 티를 내면 무시당했다"고 했다.

2007년 탈북한 김영순(50)씨는 "직장에서 사소한 문제로 사장한테 북한 말투로 뭐라고 얘기했더니 사장이 충격을 받더라"며 "주변에서 내 말투가 너무 공격적이고 싸움을 거는 것 같다고 하더라"고 했다.

국립국어원장을 지낸 서울대 권재일 교수(언어학)는 "탈북자들은 간접 화법을 주로 쓰는 남한 사람들과 달리 직접 화법을 많이 쓰고, 사과나 감사 표현에 서툴다"며 "말투의 차이로 불신이 생기지 않도록 탈북자들을 위한 체계적 언어 교육이 필요하다"고 했다.

요즘

요즘 싸이 공감

싸이 공감 조선블로그

조선블로그 MSN 메신저

MSN 메신저