입력 : 2016.03.10 04:44

[문갑식 기자의 기인이사(奇人異士)(43):동주와 백석과 자야와 길상사와 자작나무(上)]

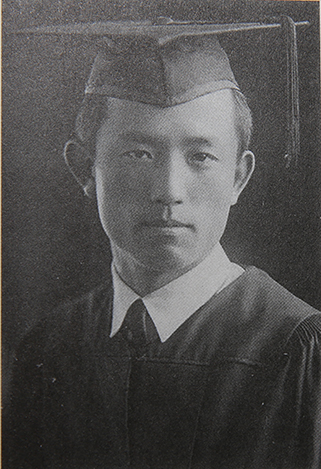

지난 2월17일 개봉된 영화 ‘동주’가 관객 100만명 돌파를 눈앞에 두고있다고 합니다. 저예산으로 제작된데다 흑백영화인 점을 감안하면 대단한 성과라고 할 수 있겠습니다. 영화는 알다시피 비운의 시인 윤동주(尹東柱·1917~1945)를 다뤘습니다.

최근 영화 ‘동주’를 관람했습니다. 개인적으로 시인은 제가 졸업한 대학의 대선배로, 관람하는 내내 신촌 캠퍼스 한켠에 있는 시비(詩碑)와 그가 기숙했던 핀슨홀을 떠올렸습니다. 핀슨홀은 연세대 건립자인 언더우드 목사 동상 옆에 있는 건물입니다. 영화를 보면 의외로 그의 친척이었던 송몽규가 주인공, 윤동주가 조연(助演)같다는 느낌을 지울 수 없는데 이것은 이준익 감독의 계산된 연출이 아닌가 싶습니다. 뭔가 소심해보이는 시인이 암울했던 시대를 살아온 지식인의 전형적인 자화상 아닐까요?

가장 기억에 남는 대사는 영화 말미 일본 형사가 강제 자백을 받아낸 진술서에 서명을 강요할 때 윤동주가 한 말이었습니다. “당신들이 조작한 이 서류처럼 내가 행동하지 못한게 한스럽다. 이런 시대에 시(詩)를 써보겠다고 생각했던 내가 어리석었다!” 기인이사 43편은 암울한 시대 한반도와 만주와 일본을 떠돈 시인들과 그 연인, 그 이후 벌어진 일들을 이야기해보려합니다.

윤동주는 중국 길림성 용정(龍井)에서 태어났습니다. 저는 수차례 탈북자를 취재하는 과정에서 그의 출생지를 본 적이 있습니다. 부근에 있는 해란강을 고지(高地)에서 바라본 것이 10년도 훨씬 전의 일인데 아직도 눈앞에 생생합니다. ‘일송정 푸른 솔은 늙어 늙어갔어도 한줄기 해란강은 천년두고 흐른다’는 가사의 가곡 ‘선구자’에 나오는 해란강은 용정에서 4㎞ 정도 떨어져 있지요. 뱀처럼 꾸불꾸불 만주 벌판을 감아도는 해란강의 모습을 비암산이라는 곳에서 바라볼 때 한국인들은 남다른 감정을 느낄 수 밖에 없습니다. 이곳에 있던 소나무가 한민족의 민족정신을 고취시킨다고 일제가 고사(枯死)시켰다는 것은 잘알려져 있습니다.

시인 윤동주는 명동학교-숭실중학교에서 수학한 뒤 지금의 연세대학교 전신인 연희전문학교 2학년 때 ‘소년’지에 시를 발표하며 문단에 데뷔했습니다. 그때가 1939년입니다. 연희전문학교에 다닐 당시 시인의 하숙집은 지금의 서촌이었지요. 소설가 김송이 살았다는 서촌의 가옥에 ‘윤동주 하숙집’이라는 표시가 붙어있고 인왕산 자락 청운동 언덕은 ‘윤동주 시인의 언덕’으로 명명돼 있습니다.

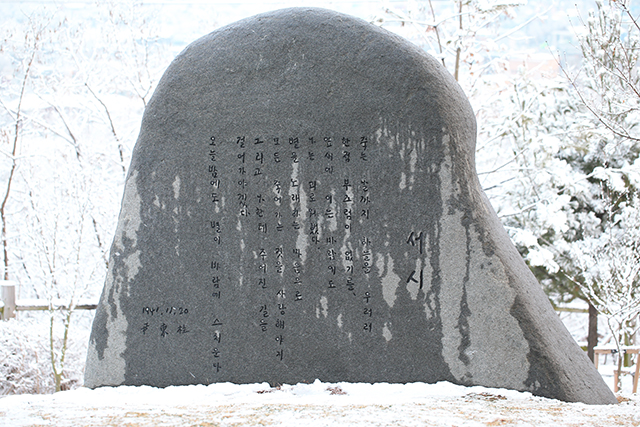

거기에 시인의 대표작인 ‘서시(序詩)’가 새겨진 검은색 바위가 청와대와 서울을 내려다보고 있습니다. 공교롭게도 청운동 인왕산 자락 윤동주 문학관 맞은편에는 1968년 1·21사태 때 김신조를 비롯한 북한 124군부대 무장공비 31명이 청와대를 급습할 때 이를 저지하다 순직한 고 최규식 총경의 동상이 서있습니다. 최 총경 역시 연세대 정외과 출신이지요. 그래서인지 나라를 위해 숨진 시인과 그 후배인 최 총경을 바라보며 읽는 윤동주의 대표작 서시는 남다른 맛이 있습니다. 우리나라 권력의 핵심인 청와대를 내려다보며 뭔가를 암시하는 것 같은 착각마저 드는 서시를 감상해보도록 하겠습니다.

‘죽는 날까지 하늘을 우르러

한점 부끄럼이 없기를

잎새에 이는 바람에도

나는 괴로워했다.

별을 노래하는 마음으로

모든 죽어가는것을 사랑해야지

그리고 나한테 주어진 길을

걸어가야겠다.

오늘밤에도 별이 바람에 스치운다.’

시인은 일본으로 건너가 도시샤(同志社) 대학에 다니던 중 항일운동을 했다는 혐의로 1943년 일본 경찰에 체포돼 후쿠오카 형무소(福岡刑務所)에 투옥됐습니다. 옥중에서 요절했을 때 그의 나이는 29세였으며 100여 편의 시를 남겼지요. 광복을 불과 6개월여 앞두고 눈을 감은 시인의 사인(死因)에 대해선 차마 옮기기 힘든 설(說)이 난무하고 있습니다. 일제가 생체실험, 즉 시인을 ‘마루타’로 사용했다는 것입니다. 역사를 되짚어볼수록 일본은 우리에게 참으로 못된 짓을 많이 했습니다.

여기서 잠깐 시인의 마지막을 정리해보겠습니다. 공식적으로 그는 1945년 2월 16일 오전 3시 36분 후쿠오카 형무소에서 옥사한 것으로 되어있습니다. 그런데 그가 죽고 열흘뒤, 그의 가족에게 다음과 같은 의심을 살만한 내용의 전보(電報)가 전해지지요. ‘2월 16일 동주 사망, 시체를 가지러오라.’ 전보를 받고 아버지 윤영석과 삼촌 윤영춘이 일본으로 갔는데 ‘동주 위독하니 보석(保釋)할 수 있음. 사망시 시체를 큐슈제대(九州帝大) 의학부에 해부용으로 제공할 것임.’ 이란 전보가 또 온 것입니다. 후일 시인의 동생 윤일주씨는 “사망했다는 전보보다 10일이나 늦게 온 전보를 보고 온 집안 사람들이 느낀 원통함은 이를 갈고도 남음이 있었다”고 회고한 바 있습니다. 참으로 의문이 많이 남는 일이 아닐 수 없습니다.

영화 ‘동주’에 등장하는 송몽규 역시 실존인물로 윤동주 시인의 친구이자 고종사촌입니다. 그 역시 독립운동에 가담하려다 체포돼 죽음을 맞는데 일제는 그도 생체 실험 대상으로 사용했다고 하지요. 가수 윤형주와 시인 윤동주는 6촌 재종형제간입니다. 윤동주가 만주에서 태어난 것은 우리의 어두운 민족사와 관계가 깊습니다. 원래 이 집안은 본관이 파평이고 함경북도 종서군 동풍면 상장포에 살았는데 19세기 말 기근이 심해지자 시인의 증조부인 윤재옥이 1886년 가솔과 함께 만주로 이주했지요. 시인의 아버지 윤영석은 1910년 독립지사인 김약연의 누이동생 김용과 결혼했습니다. 그의 고모인 윤신영이 송창희와 결혼했는데 그 고모의 아들이 영화에 나오는 송몽규였습니다.

시인 윤동주의 삶을 살펴보면 목사 문익환(文益煥·1918~1994)도 등장합니다. 1935년 윤동주는 평양의 숭실중학교로 전학가는데 거기 용정의 명동소학교 동창 문익환이 다니고있었던거지요. 또한 숭실중학에는 이미 장준하(張俊河·1918~1975)가 재학중이었습니다. 이 셋은 훗날 숭실중이 신사참배 거부로 폐교되자 자퇴합니다. 윤동주는 다시 용정의 광명중학교로 돌아가는데 거기서 국회의장을 지낸 정일권(丁一權·1917~1994)을 만나지요. 영화 ‘동주’에 문성근이 시인 정지용역으로 출연한 것은 이런 인연 때문이었을 겁니다. 정지용의 대표작 ‘향수’를 보고 갑니다.

‘넓은 벌 동쪽 끝으로

옛 이야기 지즐대는 실개천이 휘돌아 나가고

얼룩백이 황소가 해설피 금빛 게으른 울음을 우는 곳

그곳이 참하 꿈엔들 잊힐 리야

질화로에 재가 식어지면

뷔인 밭에 밤바람 소리 말을 달리고

엷은 조름에 겨운 늙으신 아버지가

짚베개를 돋아 고이시는 곳

그곳이 참하 꿈엔들 잊힐 리야

흙에서 자란 내 마음

파아란 하늘빛이 그립어

함부러 쏜 화살을 찾으러

풀섭 이슬 함추름 휘적시던 곳

그곳이 참하 꿈엔들 잊힐 리야

전설 바다에 춤추는 밤물결 같은

검은 귀밑머리 날리는 어린 누이와

아무렇지도 않고 예쁠 것도 없는

사철 발벗은 안해가

따가운 햇살을 등에 지고 이삭 줏던 곳

그곳이 참하 꿈엔들 잊힐 리야

하늘에는 성근 별

알 수도 없는 모래성으로 발을 옮기고

서리 까마귀 우지짖고 지나가는 초라한 집웅

흐릿한 불빛에 돌아 앉어 도란 도란거리는 곳

그곳이 참하 꿈엔들 잊힐 리야.’ <中편에 계속>