- 0

- 0

- 더보기

입력 : 2016.09.27 18:13

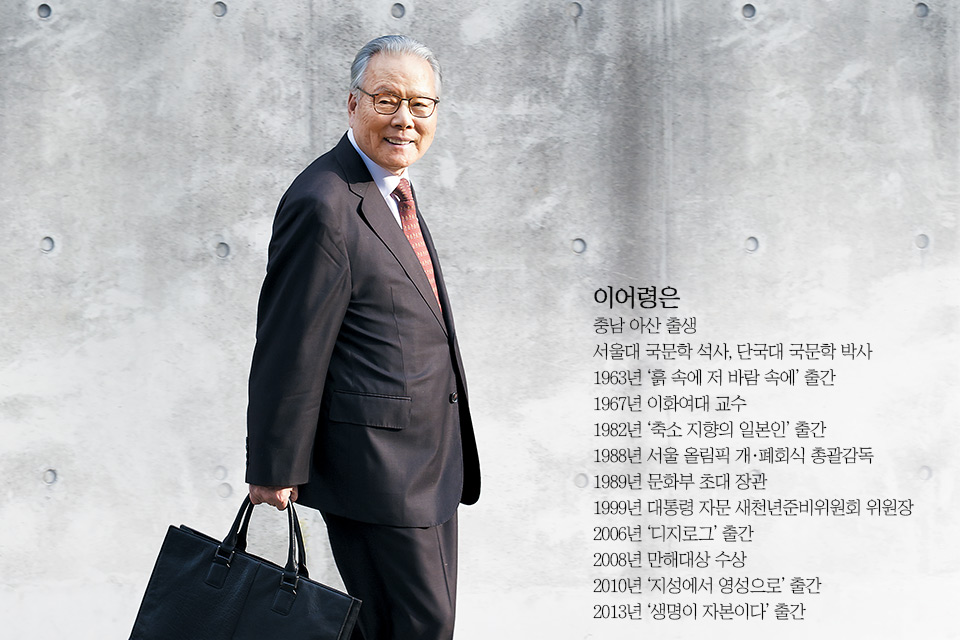

['시대의 현자' 이어령 前 장관]

“난 참 외로운 사람이에요.”

1년 새 몸이 부쩍 야윈 이어령(82·사진) 전 문화부 장관이 ‘외롭다’고 했다. 영원한 청년이자 은퇴를 모르는 현역 입에서 나온 말이어서 놀랐다. “남들에겐 내가 참 화려해 보여요. 주변에 늘 사람이 있고, 교수에다 장관, 언론에도 몸담았으니 뭘 많이 한 것처럼 보이고요. 근데 어릴 적 정오의 햇빛 속에서 오솔길 따라 혼자 굴렁쇠를 굴리다 별안간 울었던 그날처럼, 요즘 참 외로워요.”

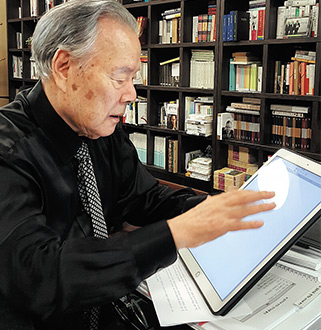

그사이 몇 차례 수술이 있었다. 컴퓨터 7대를 가동해 글을 쓰던 이 디지털 현자(賢者)가 조수를 고용한 이유다. 외로움은 단지 육신에서 오는 것이 아니었다. “난 항상 문단의 현역인 줄 알았는데, 요즘 밖에 나가면 날 알아보는 사람은 한둘뿐이고, 모르는 사람이 훨씬 많아요. 옛날과 다름없이 글 쓰고 방송을 하는데도요. 세상은 저만치 멀리 달아나는데 나는 섬처럼 남아 있구나 생각하지요.”

말은 그렇게 해도 이어령은 여전히 왕성하다. 지난해에만 책 5권을 냈고, 지금도 ‘한국인 이야기’ 시리즈를 집필 중이다. “남들은 몸도 아픈데 뭘 그리 열심히 쓰느냐고 해요. 나는 반대로 생각하죠. 더 아프기 전에 내 머릿속에 든 것을 쏟아내고 가야 한다는 생각! 내가 침묵하면 존재하지 않을 이야기들 말이에요.”

"숫자 계산은 진짜 못해요"

AI가 약한 게 상상력·통찰력...우리는 AW, 아티피셜 위즈덤으로 가야

파란곡절 겪으며 한국이 여기까지 왔구나 했는데, 뒤돌아보니 제자리

이미지 크게보기

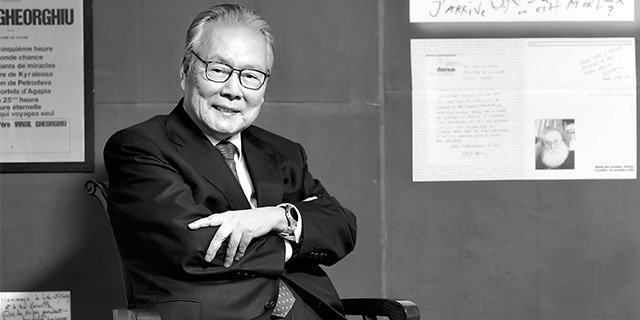

이미지 크게보기이어령(82) 전 장관을 만나본 이들이 충고했다. 꼬치꼬치 질문할 생각은 말라고. 어떤 질문을 해도 그 순간 당신이 하고 싶은 말만 하기 때문이랬다. 그럴 만도 했다. 문학부터 디지털 문명까지 사통팔달인 데다, 문학·평론·정책·언론에 이르기까지 살아온 궤적이 광대했다. 달변, 게다가 삶의 이치를 꿴다는 ‘현자’의 연치(年齒)였다. 과연 ‘기대’를 배반하지 않았다. 20일 서울 평창동 한중일비교문화연구소에서 만난 이어령은 “요즘 근황이 어떠시냐”는 인사에 2시간 가까이 답변했다. 아는 것 많기로 대한민국에서 둘째 가라면 서러울 ‘만물박사’가 “수학은 정말 못했어요” 하며 혀를 내두를 땐 웃음이 터졌다. 나라 걱정을 할 땐 눈자위가 붉어졌다. “우리 사회가 10명의 도둑은 걱정하면서 10명의 의인이 없는 건 걱정 안 해요. 파란곡절 겪으며 참 열심히 달려온 것 같은데 뒤돌아보니 제자리이고….”

"숫자 계산엔 젬병이었다"

―많이 야위셨다.

“수술을 몇 번 했다.”

―지난해 여름 공식 은퇴하셨는데 여전히 활동하신다.

“‘알파고’ 때문에 다시 불려 나왔다(웃음). 한국인과 알파고의 만남은 산업혁명과의 조우와 비슷하다. 우리 사회를 바꾸는 건 정치가 아니라 알파고가 이세돌을 꺾은 사실이라는 걸 일깨웠다.”

―20년 전 이미 강단에서 인공지능에 대해 강의하셨다.

“1960년대부터 서양에선 AI를 이야기했다. 극성스러운 한국 부모들이 미국 가서 원정 출산하는 정보만큼이나 AI에 귀 기울였다면 이렇듯 뒤늦게 인공지능의 출현에 대해 호들갑 떨진 않았을 것이다.”

―인공지능이 두려워할 존재가 아니라고 설파하셨다.

“우리는 AW, 아티피셜 위즈덤(Artificial Wisdom)으로 가면 된다. 알파고는 인간이 낳은 자식이다. AI가 제일 잘하는 게 계산이고, 제일 약한 게 상상력과 통찰력이다. 내가 수학, 물리 하는 사람들한테 주눅 들어 살았는데 요즘은 인문학 하길 잘했다고 생각한다(웃음).”

―수학도 잘하셨을 것 같은데?

“미적분은 잘했는데 숫자 계산은 젬병이었다. 외국 가면 환율 때문에 늘 머리가 아팠다. 물건을 사면 아예 큰 지폐를 한 장 주고 알아서 거스름돈 달라고 했다. 호주머니에 잔돈이 수북해서 한번은 호텔 방에 잔돈을 쏟아 놓고 잠깐 밥을 먹고 왔더니 청소부가 팁인 줄 알고 다 가져갔더라(웃음).”

어머니는 최초의 詩이자 책

―‘어머니는 최초의 시요, 끝나지 않는 길고 긴 이야기책’이라고 썼다.

“어머니가 일찍 돌아가실 걸 예감했는지 자다 말고 어머니 손을 잡아보고 코에 손을 대보곤 했다. 40대에 돌아가신 어머니는 일평생 나의 독서와 문학적 감성에 큰 영향을 주셨다. 내가 길병원과 ‘세살마을’이라는 프로젝트로 진행했지만, 아이는 글자를 배우기 전엔 어머니가 보여주는 세계가 거의 전부나 다름없다. 아이 인생에 투자할 10분의 1만이라도 이 시기에 투자하면 세상이 바뀐다.”

―어떻게 키워야 할까?

“아이가 방바닥에 물을 엎지르면 야단치는 대신, ‘와~ 지도 모양 같네’ ‘아, 산처럼 생겼네?’라며 전화위복의 기회를 만들어주는 창발적 어머니가 돼야 한다. 그저 품에 안고 책을 읽어줘야 한다. 상상력, 추리력이 다 거기서 나온다.”

―아버지의 역할은 없을까.

“아버지의 존재감이 요즘은 ‘낮에 나온 반달’ 노랫말 그대로 쓰다 버린 쪽박이다. 나 또한 앞서 보낸 딸(이민아 변호사) 생각을 하면 실패한 아버지로 자괴하는 마음이 크다. 그래서 바쁘다는 핑계로 자녀에 소홀한 아버지들에게 꼭 할 말이 있다. 시간이 없는 게 아니라 사랑이 부족한 거라고. 글래드웰의 블링크 이론처럼 사랑 역시 2초면 충분하다. 밥상에서 아이들 하는 말에 2초만 귀 기울이고 2초만 반응해보라. 우리는 관심이 아니라 간섭을 사랑으로 착각한다.

―다시 10대로 돌아간다면?

“수학에 미쳐보겠다. 프랑스 시인 발레리처럼 시를 쓰듯 순수한 수학의 지적 호기심에 몸을 던져 보겠다. 구글의 페이지와 브린처럼 1과 0으로 세상을 바꾸는 그 꿈에 도전해 보겠다.”

―금수저, 흙수저란 말이 성행한다.

“수저는 숟가락과 젓가락이 짝이 되어 하나의 단어가 된 축약어다. 우리에겐 하나가 아니라 둘이 어울리는 짝의 문화가 있었다. 그게 금이든 흙이든 짝을 이루고 있다면 혼자선 할 수 없는 일을 해낸다. 휼렛 패커드, 마이크로소프트, 애플, 구글까지 모두 두 사람의 힘으로 성공시킨 짝 문화다. 수저에 담긴 음양조화의 문화적 유전자를 타고난 한국 젊은이들은 지옥을 천국으로 만드는 능력이 자기 핏속에 있다는 걸 발견하게 될 것이다.”

뒤돌아보니 제자리더라

―정치판은 여전히 어수선하다.

“우리 정치는 한밤중 헤드라이트 없이 달리는 자동차와 같다. 후미등의 깜빡이가 우클릭인가 좌클릭인가만이 중요하다. 그나마도 좌클릭하고 우회전하고 우클릭하고 좌회전하는 바람에 헷갈린다. 추돌사고가 날 수밖에 없다.”

―고향이 아산이다. 충청 대망론이 있다.

“내가 만약 누군가를 선택한다면 그가 충청도 사람이어서가 아니다. 나는 가장 창조적인 사람에게 표를 던질 것이다. 내가 할 일은 그 한 표를 행사하는 수천만 명 투표권자들에게 창조의 힘을 실어주는 것이다. 우리의 비극은 천리마가 아니라 천리마를 알아볼 수 있는 백락이 없다는 데 있다.”

―북핵에 지진까지 일어나 더 혼란스럽다.

“메르스가 전 세계에 퍼졌을 때 발생지인 중동을 제외하고 한국에서만 두 자릿수 사망자가 나왔다. 우리가 상당히 열린 사회 같지만 닫힌 사회다. 글로벌 문제에 부닥쳤을 땐 더더욱 그렇다. AI 때에도 대안은 없이 위협설만 난무했다. 요즘 상황을 보면 해방 직후나 다를 게 없다는 생각이 든다. 똑같은 정치 이슈, 똑같은 이념 논쟁으로 시끄럽다. 파란곡절 별걸 다 겪으면서 한국이 여기까지 왔구나 싶은데도 뒤돌아보니 제자리다.”

―자서전은 안 쓰시나?

“변명밖에 더 있겠나? 내 머리에 남아 있는 집단기억을 책으로 엮을 것이다. 지금 쓰는 ‘한국인 이야기’가 그렇다. 독립투사, 영웅들 이야기가 아니다. 태어나자마자 동요는커녕 ‘꽃처럼 전사하자’는 일본 군가를 배우며 자란 우리 세대 민초들의 이야기다.”

―세월을 실감하시는지.

“지인이 10대 손자를 데려왔길래 ‘언어로 세운 집’에 사인을 해서 줬더니, 그 애가 몇 장 들춰보다 말고 ‘할아버지 글 잘 쓰시네요’ 하더라. 책도 방송도 안 보는 애들이라 내가 누군지 전혀 모른다. 시대는 물처럼 흘러가고 ‘아, 나만 섬처럼 남았구나’ 하는 생각이 든다.”

―그래도 여전히 왕성하시다.

“내가 침묵하면 존재하지 않을 이야기들을 하나라도 더 들려주려고. 지식인으로 살아간다는 것은 이야기를 남기는 일이다.”