입력 2018.07.05 03:03

[백범과 臨政 시련의 피란길 5000㎞를 가다] [1] 광저우

장제스가 내준 기차 한 칸에 의지… 임정 가족들 100여명 광저우로

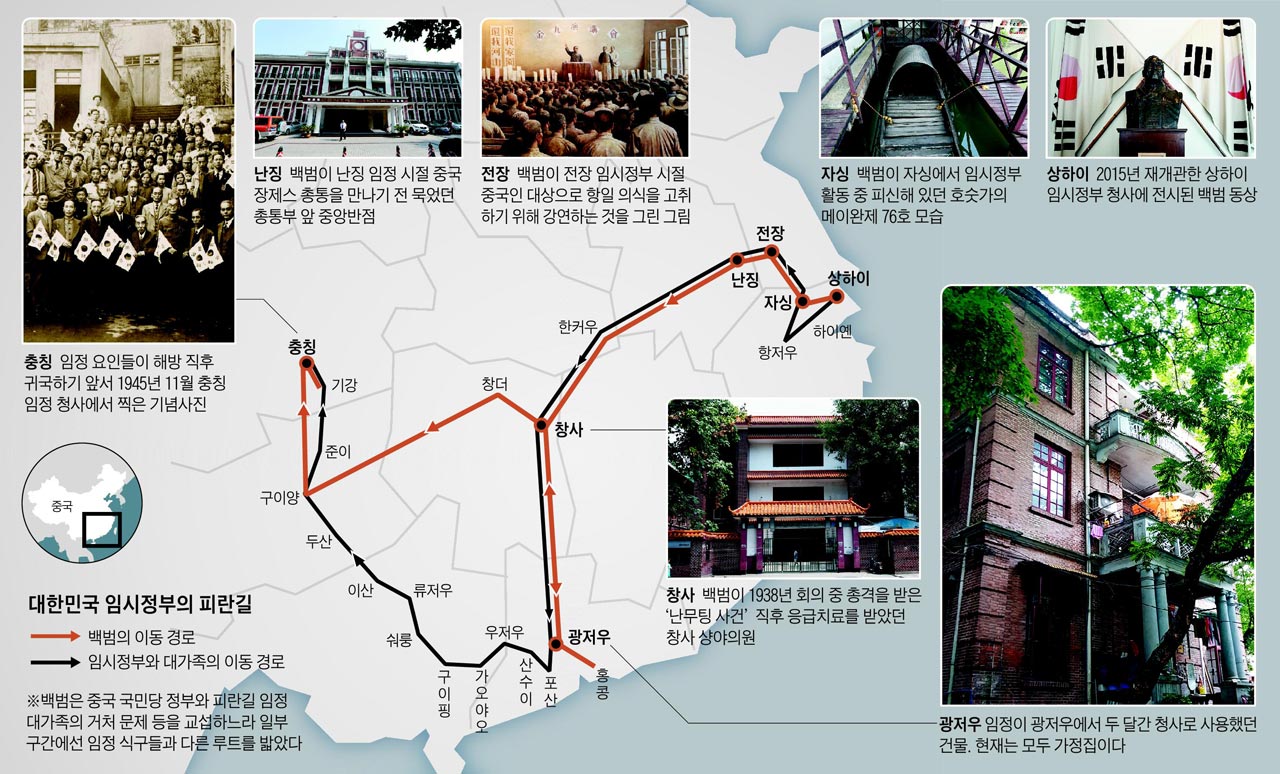

내년은 대한민국임시정부 수립 100주년이자 임정(臨政)을 이끌었던 백범 김구 선생 서거 70주년이 되는 해다. 이를 앞두고 백범김구선생기념사업협회(회장 김형오 전 국회의장)는 백범 기리기 사업에 나섰다. 그 시절 백범은 일제(日帝)를 피해 중국 도시와 산하를 떠돌아다니면서도 남녀노소가 섞인 100여명 임정 대가족의 안전한 피란을 도왔다. 본지는 협회와 공동으로 백범과 임정의 발자취를 따라 중국 광저우~류저우 답사에 나섰다. 심지연 경남대 교수, 이신철 성균관대 동아시아역사연구소 연구교수, 은정태 역사디자인연구소 연구원과 함께 대가족을 이끈 백범의 리더십을 되짚어봤다.

3일 찾은 중국 광저우(廣州) 웨슈(越秀)구 쉬구위엔로(恤孤院路)12호 '동산백원(東山柏園)' 건물. 12 가구 정도가 세 들어 살고 있는 3층짜리 근대식 건물에는 집집마다 빨래가 널려 있었고 내부 복도에는 집기들이 어지럽게 널려 있었다.

이곳은 대한민국임시정부가 가장 어려웠을 시절의 땀과 눈물이 어려 있는 곳이다. 임정은 1938년 동산백원을 청사로 썼다. 하지만 지금 건물에서 임정의 흔적은 전혀 찾아볼 수 없었다. 임정을 알리는 표지판도 없고 기념석도 없었다. 건물 내부 돌계단은 여기저기 부서져 있었고 창문에는 녹이 가득했다. 이 건물에 사는 주민들은 임정 건물인 것을 모르고 있다.

임시정부는 1938년 7월 19일 창사를 떠나 7월 22일 광둥성 성도 광저우에 도착했다. 김구 선생은 '백범일지'에 "대가족 일행보다 하루 먼저 출발하여 광주에 도착하였다. 이전부터 중국 군사 방면에 복무하던 이준식·채원개 두 사람의 주선으로 '동산백원'을 임시정부 청사로 하고, 아세아여관에 대가족 전부를 수용하였다"고 당시 상황을 적었다. 백범이 이끄는 피란 행렬에 동행한 대가족 100여명은 백범이 중국 장제스(蔣介石)로부터 얻어낸 기차 한 칸에 몸을 싣고 창사에서 광저우에 정착했다.

이곳은 대한민국임시정부가 가장 어려웠을 시절의 땀과 눈물이 어려 있는 곳이다. 임정은 1938년 동산백원을 청사로 썼다. 하지만 지금 건물에서 임정의 흔적은 전혀 찾아볼 수 없었다. 임정을 알리는 표지판도 없고 기념석도 없었다. 건물 내부 돌계단은 여기저기 부서져 있었고 창문에는 녹이 가득했다. 이 건물에 사는 주민들은 임정 건물인 것을 모르고 있다.

임시정부는 1938년 7월 19일 창사를 떠나 7월 22일 광둥성 성도 광저우에 도착했다. 김구 선생은 '백범일지'에 "대가족 일행보다 하루 먼저 출발하여 광주에 도착하였다. 이전부터 중국 군사 방면에 복무하던 이준식·채원개 두 사람의 주선으로 '동산백원'을 임시정부 청사로 하고, 아세아여관에 대가족 전부를 수용하였다"고 당시 상황을 적었다. 백범이 이끄는 피란 행렬에 동행한 대가족 100여명은 백범이 중국 장제스(蔣介石)로부터 얻어낸 기차 한 칸에 몸을 싣고 창사에서 광저우에 정착했다.

그러나 임정은 이곳에서 약 두 달밖에 머물지 못했다. 1938년 10월 초 광둥성 동남 해안에 상륙한 일본군이 광저우로 빠르게 진격해 왔기 때문이다. 광저우가 위협을 받자 백범과 임정 요인들은 창사로 가 있다가 충칭으로 철수했다. 임정 대가족은 충칭으로 바로 가지 못했다. 일본군의 진격을 피해 광저우에서 배를 타고 서쪽으로 25㎞ 정도 떨어진 포산(佛山)으로 피신했다. 독립운동가 양우조·최선화 부부가 8년간 썼던 일기 모음인 '제시의 일기'엔 임정 대가족이 '포산 대경가 28'에 머물렀다는 기록이 있다.

하지만 3일 찾은 포산 대경가 28에도 임정의 흔적은 찾을 수 없었다. 이 건물은 2층짜리 중국 전통 가옥이 쭉 늘어선 빈민가 골목 끝쪽에 있었다. 해당 건물은 대문에 자물쇠가 잠긴 채 빈집으로 방치돼 있었다.

광저우의 임정 청사는 일본의 폭격으로 멸실된 것으로 알려졌지만, 2017년 동산백원 건물이 그대로 남아 있는 것이 확인됐다. 광저우 총영사관은 1920~1930년대 제작된 옛 지도를 분석하고, 1928년 10월에서 1929년 6월까지 동산백원 건물을 사용했던 중앙역사언어연구소 측(현재 대만 소재)으로부터 1920년대 건물 1층 입구를 촬영한 영상 자료 등을 받았다. 이를 분석해 현재 건물과 일치하는 것을 확인했다.

광저우에서 대한 독립을 꿈꿨던 한국인 청년 2명의 흔적도 발견할 수 있었다. 평북 정주 출신의 1904년생 김근제(金瑾济)와 충북 괴산 출신의 1899년생 안태(安台)다. 김근제와 안태는 1919년 3·1운동 이후 국내에서 항일 투쟁이 어려워지자 중국으로

하지만 3일 찾은 포산 대경가 28에도 임정의 흔적은 찾을 수 없었다. 이 건물은 2층짜리 중국 전통 가옥이 쭉 늘어선 빈민가 골목 끝쪽에 있었다. 해당 건물은 대문에 자물쇠가 잠긴 채 빈집으로 방치돼 있었다.

광저우의 임정 청사는 일본의 폭격으로 멸실된 것으로 알려졌지만, 2017년 동산백원 건물이 그대로 남아 있는 것이 확인됐다. 광저우 총영사관은 1920~1930년대 제작된 옛 지도를 분석하고, 1928년 10월에서 1929년 6월까지 동산백원 건물을 사용했던 중앙역사언어연구소 측(현재 대만 소재)으로부터 1920년대 건물 1층 입구를 촬영한 영상 자료 등을 받았다. 이를 분석해 현재 건물과 일치하는 것을 확인했다.

광저우에서 대한 독립을 꿈꿨던 한국인 청년 2명의 흔적도 발견할 수 있었다. 평북 정주 출신의 1904년생 김근제(金瑾济)와 충북 괴산 출신의 1899년생 안태(安台)다. 김근제와 안태는 1919년 3·1운동 이후 국내에서 항일 투쟁이 어려워지자 중국으로