3·1운동으로 정치사적 대전환… 臨政이 확인하고 제헌국회가 추인

'대한민국(大韓民國)'이란 국호의 기원은 1897년 10월 수립된 '대한제국(大韓帝國)'이다. 부패하고 무능한 정치로 쇠잔할 대로 쇠잔해진 조선이라는 국가가 생존을 위해 마지막으로 용틀임한 것이 대한제국의 선포였다. 그것은 나름대로 국내 개혁과 국제정치적 위상 재정립을 통해 망국(亡國)의 어두운 운명에서 벗어나려는 시도였지만, 이미 치유의 한계를 넘어선 부패 구조의 심화와 당시 전개되는 국제정치의 역학 관계에서 처음부터 성공하기 어려웠다. 특히 '제국'이라는 명칭은 그 허구성으로 국제사회에서 비아냥거림의 대상이 되었다. 그런데 바로 그 안쓰러움과 허구의 명칭에 현재의 대한민국으로 이어지는 새로운 국가상이 제시되었다는 사실에 한국 근대사의 대역설이 있다.

대한제국 선포에 즈음해 고종 황제가 내린 반조문(頒詔文)을 보면 '대한'은 한민족이 살던 강역 전체를 지칭하는 '삼한(三韓)' 땅에서 한민족이 건설했던 국가들 모두의 새롭고 거대한 통합을 의미한다. 고조선과 삼국을 거쳐 고려·조선에 이르는 국가적 연속성을 통해 존속한 한민족이 이제 새로운 '큰 한'으로서 세계사를 주도하는 국가의 대열에 합류한다는 국가적 자존과 패기가 그 이름에 표명돼 있다. 통치의 주체는 황제로 격이 높아진 조선의 왕이기 때문에 '제국'이며, 제국의 표명은 무엇보다 중국에의 오랜 정치적 예속 상태가 종식됐다는 역사적 선언이다.

대한제국은 짧은 기간 존속하다 일본에 멸망했다. 망국의 역사적 책임을 전제군주에게 물으면서 새로운 국가 통치의 주체는 한민족 구성원 전체라는 이념의 표현이 '민국'이다. 정치사적 대전환의 결정적인 계기는 3·1운동이다. 3·1운동은 국가 통치의 주체가 더 이상 왕족이나 양반 귀족이 아니라 '민(民)', 즉 각계각층을 망라한 한민족 구성원 전체라는 점을 전 국민적 운동으로 확인한 사건이다.

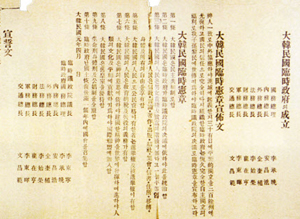

한민족 역사상 최초인 그 거대한 사건을 계기로 발족한 임시정부가 국호를 대한민국으로 정한 것은 필연이었다. '대한제국'에서 '대한'을 유지해서 민족사의 지속을 나타내고, '제국'을 '민국'으로 대체해서 망국에 대한 역사적 책임과 국가 통치의 새 주체를 확인한 것이다. '대한민국'이라는 현재의 국호는 임시정부의 그러한 결정을 1948년 제헌국회가 추인한 결과다.

대한민국이란 국호에는 그러므로 왜소함과 예속의 역사를 청산하고 국민이 통치 주체가 됨으로써 새로운 문명사의 발전을 주도하라는 국가적 소명이 함축돼 있다. 중국 중심의 패권주의적 정치 질서에서 벗어나 국가적 자존과 독자성을 유지하는 한편, 동아시아 문명의 공통된 유산을 발전시키면서 서양 문명과의 융합을 추구하는 과업이 부여돼 있는 것이다. 대한제국 이후 전개된 우리 역사는 망국의 오욕, 동족상잔의 비극과 더불어 온갖 부조리와 부정과 시행착오 속에서도 국가적 행운이 따르면서 서서히 그러한 역사적 과업의 실현을 위해 전진하는 과정이었다. 그것은 '대한민국' 국호에 예고된 운명의 발현이었는지도 모른다.

한 시인이 오래전 노래했듯이 이름을 불러주었을 때 한 사물은 다른 것들과 구분되는 어떤 독자적인 존재로 드러난다. 오랫동안 대한민국이란 국호는 공식 문서에만 존재하다가 2002년 월드컵 응원을 계기로 전 국민에게 불리면서 '그 무엇'이 되었다. 그 무엇은 이제 운동장과 거리의 구호를 넘어

공동기획: 한국정치외교사학회