⊙ “현 정권은 南北의 약탈집단과 連帶… 反조선자유민주공화연대전선 필요”

⊙ 서울대 공대 다니다가 1980년대에 구로에서 노동운동…, 1990년대에 대우자동차에서 근무하면서 한국 산업·노동 현실 목격

⊙ “대한민국 자체가 지금 완전히 조선으로 退行하고 있어… 나라가 조선적 가치로 도배되면 가장 약탈적 사회, 찢어지게 가난한 사회가 될 수밖에 없어”

⊙ “한국은 ‘中부담 低복지’ 국가…, 걷어가는 데 비해 복지가 적은 가장 큰 원인은 공공부문의 苛斂誅求”

⊙ “지금 대한민국은 공공부문이라는 한쪽 바퀴와 정의·공정이라는 브레이크만 커진 자동차 같아서 굴러가지 못하는 것”

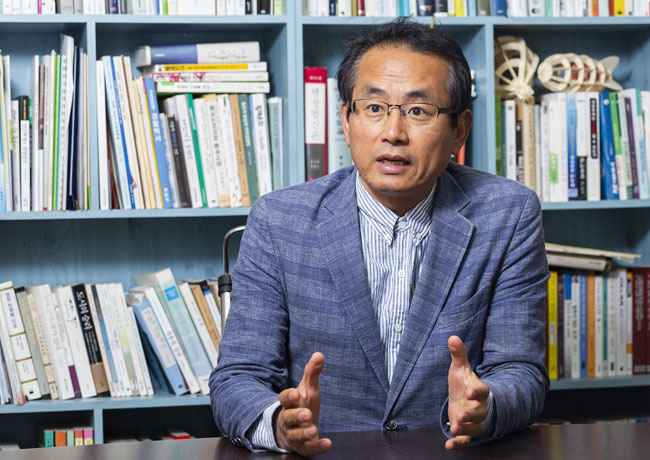

金大鎬

1963년 출생. 서울대 공대 금속공학과 졸업. 서울 구로독산지역 노동조합연대모임 간사, 서울지역노동조합협의회 정책위원, 《단결의 길》 편집장, 대우자동차 부평기술연구소 차장, 인천시장 경제사회특별보좌관, 고용노동부 장관 정책자문위원, 국민대통합委 위원 역임. 現 사회디자인연구소장 / 저서 《대우자동차 하나 못 살리는 나라》 《한 386의 사상혁명》 《진보와 보수를 넘어》 《2013년 이후》 《결혼불능세대》 《미래를 위한 제언 2016》(공저) 《노동의 미래》(공저) 등

⊙ 서울대 공대 다니다가 1980년대에 구로에서 노동운동…, 1990년대에 대우자동차에서 근무하면서 한국 산업·노동 현실 목격

⊙ “대한민국 자체가 지금 완전히 조선으로 退行하고 있어… 나라가 조선적 가치로 도배되면 가장 약탈적 사회, 찢어지게 가난한 사회가 될 수밖에 없어”

⊙ “한국은 ‘中부담 低복지’ 국가…, 걷어가는 데 비해 복지가 적은 가장 큰 원인은 공공부문의 苛斂誅求”

⊙ “지금 대한민국은 공공부문이라는 한쪽 바퀴와 정의·공정이라는 브레이크만 커진 자동차 같아서 굴러가지 못하는 것”

金大鎬

1963년 출생. 서울대 공대 금속공학과 졸업. 서울 구로독산지역 노동조합연대모임 간사, 서울지역노동조합협의회 정책위원, 《단결의 길》 편집장, 대우자동차 부평기술연구소 차장, 인천시장 경제사회특별보좌관, 고용노동부 장관 정책자문위원, 국민대통합委 위원 역임. 現 사회디자인연구소장 / 저서 《대우자동차 하나 못 살리는 나라》 《한 386의 사상혁명》 《진보와 보수를 넘어》 《2013년 이후》 《결혼불능세대》 《미래를 위한 제언 2016》(공저) 《노동의 미래》(공저) 등

- 사진=조현호

근래 자유한국당 비상대책위원으로 거론되던 인사들 가운데서 낯익은 이름을 발견했다. 김대호(金大鎬·55) 사회디자인연구소장이었다. NL(민족해방) 주사파(主思派)가 주류(主流)를 장악하고 있고, NL이 아니더라도 ML주의(마르크스·레닌주의)적 사고(思考)를 견지하고 있는 이들이 진보연(進步然)하는 한국 사회의 현실 속에서 ‘합리적 진보’라고 생각해 온 인물이었다.

그의 이름을 처음 접한 건 2004년 무렵이었다. 당시 그는 《한 386의 사상혁명》이라는 책을 들고 나와 집권세력이던 노무현(盧武鉉) 정권과 그 내부의 386세력을 통렬하게 비판했었다. 이후에도 신문이나 페이스북, 인터넷 등을 통해 그의 생각을 심심찮게 접할 수 있었다. 특히 대기업 노조(勞組)·공기업·공무원들을 ‘지대(地代·rent)추구세력’이라는 관점에서 비판하는 것이 인상적이었다. ‘사회디자인연구소라니… 사회를 디자인할 수 있다고 생각하는 걸 보면 좌파(左派)는 좌파인 것 같은데, 참 특이한 사람이네’ 하는 생각이 들었다. 세미나 같은 자리에서 인사를 나눈 적도 있었다. 기존의 좌우(左右) 혹은 노자(勞資)개념을 뛰어넘는 그의 눈을 통해 오늘의 우리 현실을 진단해 보는 것도 의미 있을 것 같았다. 추석 연휴가 끝난 다음 날인 9월 27일 서울 마포구 아현동의 사회디자인연구소 사무실에서 김대호 소장을 만났다. 우선 오랫동안 궁금했던 그의 정체부터 물어보았다.

‘사회적 디자인’

― 그동안 발표한 글들을 보면 상당히 자유주의적인 것 같으면서도, 다른 한편으로는 여전히 ‘사회를 디자인할 수 있다’고 생각하는 점에서는 사회민주주의자인 것 같기도 합니다. 스스로 생각하기에 자신의 이념적 정체성(正體性)은 무엇이라고 생각합니까.

“하하하. 김대호주의자죠. 너무 건방진가요?”

― 그럼 김대호주의가 뭔지 설명해 줘야겠네요.

“‘사회디자인’이라는 말에 대해 오해가 있는 것 같은데, 그것부터 설명해야 할 것 같습니다. 정확하게는 ‘사회적 디자인(Social design)’입니다. 이거하고 ‘사회디자인’하고는 느낌이 다르죠?

‘사회디자인’이라고 하면, 히틀러나, 마오쩌둥(毛澤東), 김일성(金日成), 성리학(性理學)처럼 사회를 디자인 대상으로 본다, 인간의 영혼과 모든 관계를 새롭게 만들어 본다고 하는 식의 전체주의(全體主義) 냄새가 많이 나지 않습니까? ‘사회적 디자인’은 그런 것이 아닙니다.”

― 그럼 ‘사회적 디자인’은 뭔가요.

“‘사회적 디자인’이란 영국에서 나온 것인데, 공공디자인을 의미합니다. 공공자전거, 공공건물, 공원, 광장 같은 거죠. 그 개념을 법·제도·정책 같은 영역으로 조금 더 확장한 것이 제가 말하는 ‘사회적 디자인’입니다. 정확하게 말하면 ‘사회적 디자인연구소’라고 해야겠지만, 간명하게 사회디자인연구소라고 하기로 했습니다.”

― 사회디자인연구소는 무엇을 연구하는 곳입니까.

“사상(思想)과 그걸 구현한 정책패키지를 연구하고, 당면한 이슈에 대한 논평과 대응을 하는 곳이죠. 사상, 정책패키지, 이슈파이팅, 저는 이걸 ‘3박자’라고 표현합니다. 이 ‘3박자’를 갖추어야 현실에서 살아 움직이는 이념이 되는 거죠. 제가 보기에는 지금 한국사회에 이 3박자를 모두 갖춘 이념이 없어요.”

― 다시 한 번 묻겠습니다. 본인의 이념적 정체성은 어떻게 됩니까.

“기본적으로 큰 의미에서 자유주의자라고 할 수 있습니다. 존 스튜어트 밀이 말한 것처럼 ‘남에게 해를 끼치지 않는 한, 네 마음대로 하라’는 의미에서 저는 자유주의자라고 얘기할 수 있습니다.”

“나는 ‘한국판 자유주의자’”

― ‘사회민주주의자’라고 생각했는데, ‘자유주의자’를 자처하니 놀랍네요.

“문제는 지금 우리나라의 자유주의는 철학만 있다는 점입니다. ‘시장에 맡겨라’ ‘국가는 꼭 필요한 곳에만 개입하고 나머지는 개입하지 마라’고 하면서 개인의 자유와 책임을 강조하는 철학은 있으되, 유럽・미국과 확연히 다른 한국 현실에 뿌리 박은 정책패키지와 날카로운 이슈 파이팅이 없어요. 이 3박자가 갖춰지지 않다 보니 교리(敎理)만 암송하는 느낌입니다.”

― 우리나라의 자유주의가 아직은 그 정도 수준에 머물고 있는 게 사실이죠.

“한국 현실을 깊이 천착하지 않다 보니, 이슈 파이팅이 약해요. 한국 사회의 모순(矛盾)·부조리의 응결점(凝結點)·집적점(集積點)을 정확하게 때리지 못하고, 그러다 보니 제대로 된 파이팅이 안 되고 있어요. 모름지기 이념은 대립물을 타파하거나, 좋은 법과 제도를 쟁취하는 운동으로 나타나야 합니다. 저는 기본철학・가치를 가지고, 한국 현실과 풍부한 대화를 통해 거기서 정책기조들을 뽑아내고, 그에 입각하여 현안에 대해 무수한 논평을 내면서 대중운동을 기획하고 있습니다.”

― 사회민주주의에 대해서는 어떻게 생각합니까.

“사회민주주의도 베른슈타인부터 시작해서, 1950년대 사회민주주의, 영국의 앤서니 기든스나 토니 블레어의 사회민주주의, 독일 슈뢰더의 사회민주주의 등 여러 가지가 있지요. 저는 ‘제3의 길’이라고 하는 오늘날 유럽의 사회민주주의와 제 기본생각이 뭐가 다른지 잘 모르겠어요.”

― 자유주의자란 얘깁니까, 사회민주주의자란 얘깁니까.

“저는 한국판 자유주의자라고 얘기해도 됩니다. 또 공화주의자나 사회민주주의자라고 얘기해도 됩니다. 단 지금 한국에서 사회민주주의를 파는 사람들은 아주 ‘낡은 사회민주주의’를 팔면서 원조・정통이라 자처하죠. 그들은 당연히 제 생각을 반대하지만, 자유주의자들은 한국 현실을 천착한 3박자를 갖추려는 제 노력에 공감하고 지지하니, 자유주의자라고 하는 겁니다.”

― ‘낡은 사회민주주의’라는 게 무슨 얘기입니까.

“주의(主義)라고 하려면, 철학·가치·정책기조가 일관되게 짜여 있어야 합니다. 하지만 한국의 사회민주주의는, 그리스·로마 유적과 비슷해요.”

― 그리스·로마 유적이라니요.

“지중해 연안에 옛날엔 거대한 신전이나 공회당이 있었는데, 지금은 지붕 날아가고, 벽 날아가고, 초석(礎石) 날아가고, 겨우 기둥 몇 개 남아 있는 유적들 있잖아요? 우리나라의 ‘낡은 사회민주주의’도 그것과 비슷해요. 노동-자본 대립 프레임, 미일(美日)외세와 우리 민족의 대립이라는 프레임, 재벌·대기업이 많이 해먹어서 불평등과 양극화(兩極化)가 심해졌다는 생각, 1990년대 이후 신(新)자유주의가 들어와서 공공성(公共性)을 위축시켰다는 데마고기(Demagogy·아무런 근거가 없는 허위의 유언비어) …. 이런 막연한 정서 몇 덩어리가 정리 안 된 채로 머릿속에 있는 것입니다. 그들에게 ‘사회민주주의자’라는 이름을 붙이면, 진짜 사회민주주의자들이 섭섭해하지요.”

― ‘낡은 사회민주주의자’라면 누구를 말하는 겁니까.

“크게 보면 정의당, 문재인 대통령, 청와대 핵심에 있는 사람들이 제가 생각하는 낡은 사회민주주의자들과 굉장히 유사합니다.”

김대호 소장은 “‘낡은 사회민주주의’는 거슬러 올라가면 조선 성리학적 요소도 굉장히 많다”고 말했다.

“사농공상(士農工商) 의식도 그렇지만, 장사하는 놈들은 순전히 자기 이익만 밝히는 자들이기 때문에 국가가 개입하고 간여해서 국민들을 보호해 줘야 한다는 생각은 유교적 성군주의(儒敎的 聖君主義)하고 통하죠. 위대한 수령 타령하는 북한도 마찬가지입니다. 저걸 사회주의라고 볼 수는 없잖아요?”

“주체사상, 同語 반복에 하나마나 한 얘기들이더라”

― 원래 PD(민중민주) 계열의 운동권이었던 걸로 알고 있습니다.

“범(汎)PD 계열이라고 할 수는 있지만, 엄밀히 말해 우리 82학번 때는 NL, PD가 갈라지기 전이었습니다. 우리가 4학년 때 반제(反帝·AI=Anti-Imperialism)그룹이라는 게 있었습니다. 지금 변호사 하는 정대화, ‘강철’ 김영환 등이 그쪽이었는데, 우리는 ‘별 애들도 다 있구나’ 정도로 생각했습니다. 그런데 1986년에 감옥에 갔다 나오니 분위기가 확 바뀌어 있더군요.”

― 감옥에는 어떻게 가게 된 겁니까.

“1985년 11월 13일 전태일 기념일에 청량리·제기동 가투(街鬪·가두투쟁)를 주동했죠. 그 일로 이듬해 2월에 잡혀서 감옥에 갔다가 같은 해 6월에 나왔어요. 그때는 감옥에 갔다오면 제적은 기본이니까 노동현장에 위장 취업하는 게 정통코스였습니다. 현장에서 활동하기 위해 뜻을 같이하는 친구들과 팀을 짜서 노동운동사・노동법 해설 등을 공부하자고 했더니, 같이 하기로 한 친구가 ‘이런 건 기술적인 문제고 사상공부를 해야 한다’면서 문건들을 내놓더군요.”

― 어떤 문건들이었나요.

“‘강철’ 김영환의 〈강철서신〉하고 북한에서 나온 《주체사상총서》를 복사한 것들, 김정일의 〈주체사상에 대하여〉 같은 것들이었지요.”

― 읽어 보니 느낌이 어떻던가요.

“동어(同語)반복에 하나마나 한 얘기들로 일관해서, 도저히 이해가 안 됐어요. 그런데 도대체 어떻게 영접했는지 몰라도, 가까이 있는 친구들이 다 주체사상을 영접했더라고요. 내가 안 따라가니까 NL 쪽 후배들이 나를 무례하고 가혹하게 들이받기도 했어요.”

― NL이 어떻게 해서 그렇게 순식간에 운동권의 헤게모니를 장악했을까요.

“당시 운동권이 혁명이론에 목말라하던 때에, ‘강철(김영환)’이 잘 정리된 혁명이론을 들고 나와 확산시켜서 그렇다고들 하는데, 저는 뭔가 더 깊은 뿌리가 있다는 생각입니다.

우리에게는 뭔가 거대한 권위에 의존하고 싶어하는 심리가 있거든요. 이게 어떤 동양적인 마인드 같기도 해요. 서양에서는 개인이 굳게 서 있고, 나머지는 계약이고 자율책임이지 않습니까? 반면에 동양에서는 일찍부터 국가라고 하는 거대한 권력이 있었고, 거기에 의존해서 문제를 풀려고 했잖아요? 저는 NL확산의 밑바탕에는 그런 사고가 자리하고 있다고 봅니다.”

― 그런데도 용케 NL에 휩쓸리지 않았네요.

“저는 살면서 한 번도 왜(why)라는 질문을 놓쳐 본 적이 없어요. 제가 NL에 휩쓸리지 않은 것도 ‘왜’라는 질문을 놓치지 않았기 때문입니다. 별로 하는 일은 없으면서 국가보안법으로 잡혀 들어가기 딱 좋은 이런 저런 혁명조직에 가담하지 않은 것도 ‘왜’라는 의문 때문이었습니다.”

김문수가 던진 충격

― 당시 운동권 조직들이 많았는데, 그런 데는 가입하지 않았습니까.

“저는 구로·독산 지역에서 노동조합 지원활동을 주로 했는데, 조직에 가입하는 게 그렇게 의미가 있어 보이지는 않았어요. 그러다가 박영진열사추모사업회라고 하는 데에 들어갔습니다. 그런 간판을 걸고 노조 교육·조직 상담 활동을 하는 곳이었죠. 거기서 교육상담부장을 했습니다.”

― 1980년대 후반 이후 동구·소련의 붕괴 등을 보면서 어떤 생각이 들던가요.

“베를린장벽 붕괴, 천안문사태, 소련·동구의 붕괴 등도 ‘왜’라는 질문을 갖고 있던 저 같은 사람들에게는 충격이었습니다. 그때 많은 사람들이 이념적 전환을 하거나, 혹은 나름대로 새로운 인생을 모색하면서 운동 현장을 떠났습니다. 저는 그래도 박영진열사추모사업회에서 몇 년 더 버텼습니다. 《단결의 길》 편집장을 하던 1993년 1월, 당시 노동인권회관 소장이던 김문수(金文洙·전 경기도 지사)씨를 인터뷰했습니다. 그때 김문수씨가 근원적인 질문을 하더군요.”

― 어떤 질문이었습니까.

“‘너, 이거(노동운동) 왜 하냐?’구요. ‘가난한 노동자 어쩌구’ 했더니, 내 연봉은 500만원이 안 되는데 현대자동차는 1500만원이다’ 등등. 북한에 대해 질문을 하니까, ‘북한에 쌀이 없어서 연변에 쌀 얻으러 가고 있다’는 얘기를 하고…. 노동운동의 대선배가 노동운동과 북한에 대한 근본적 회의(懷疑)를 하니까, 쇼킹하더군요.”

― 그래서 노동운동을 떠나게 된 건가요.

“대공장에 다녔다면, 위장취업자로 30년을 살았을지도 몰라요. 저는 중소공장에 다녔는데, 구로공단의 조그만 공장들은 다 이전하거나, 폐업(廢業)하거나, 노조가 깨졌어요. 큰 회사라고 해 봐야 직원 700~1500명 정도 되는 대한광학, 나우정밀, 중원전자, 이런 회사들이었는데 다 사라졌습니다. ‘기업 자체가 이렇게 없어지는데, 지금 내가 하고 있는 운동이 무슨 의미가 있나’ 하는 근본적인 회의가 들더군요. 나이도 들어서 나름대로 새로운 인생을 모색해야 할 때에 이르렀다는 생각도 들고…. 호구지책(糊口之策)으로 압구정동에서 수학 입시학원을 열었습니다.”

― 학원은 잘됐습니까.

“그런대로 잘되었고, 비전도 보였어요.”

― 그때 학원을 계속했으면 지금쯤 학원재벌이 되어 있을지도 모르겠네요.

“돈은 지금보다 훨씬 더 벌었을 것 같아요. 우리하고 비슷한 유의 인간들이 학원으로 가서 사교육 시장을 잡았으니까….”

‘빵잽이’, 대우에 들어가다

김대호 소장의 이력 가운데 눈에 띄는 것이 있다. 대우자동차 근무 경력이다. 그는 1995년 대우자동차 구매개발부 대리로 입사, 같은 회사 부평기술연구소 차장까지 지내다가 1998년 퇴사했다.

― 대우자동차에는 어떻게 들어가게 됐습니까.

“그때 김우중(金宇中) 회장이 저 같은 사람들을 특채(特採)했습니다. 나중에 김 회장 비서였던 분에게 들은 얘긴데, 학벌을 중시하는 편이었던 김 회장은 공채 신입사원들의 출신 학교에 대해 불만스러워했다고 합니다. 비서가 운동권이었다가 자리 못 잡은 이들을 데려다 쓰자는 제안을 내놓자 ‘좋은 생각’이라며 받아들였다는 겁니다. 1992년 대선(大選)에 나서려고 했던 김 회장이 1997년 대선 출마를 준비하려고 운동권 출신들을 받아들였다는 얘기도 들었습니다. 또 당시 대우조선·대우자동차 등에서 노사(勞使) 갈등이 심했기 때문에 저 같은 사람이 필요했던 측면도 있습니다. 이런 이유에서 서울대·연대·고대 출신 ‘빵잽이’들을 불러 모은 걸로 알고 있습니다.”

― 어떤 생각으로 대우 입사 제의를 받아들였습니까.

“산업보국(産業報國)한다는 생각으로 들어갔어요. 혁명론은 이미 다 버린 상태에서 뭔가 가치 있는 일을 하고 싶었는데, 대우자동차를 세계적 자동차 회사로 키우는 게 의미 있어 보였습니다. 당시 대우는 ‘세계경영’을 표방하고 있을 때여서, ‘세계경영의 역군’이 되겠다고 생각했습니다.”

김대호 소장은 “대우자동차에서 일하면서 ‘종속이론’과 ‘착취론’을 떨쳐버리게 됐다”고 말했다.

“대우자동차에 있으면서 보니 충분히 기술추격 내지 역전이 가능하다는 것, 종속적 지위에서 중심적 지위로 얼마든지 갈 수 있다는 것을 봤습니다. 또 재벌·대기업 수입의 원천이 약탈이 아니라, 세계경영, 기술, 관리의 문제이고, 결국은 사람의 문제라는 것을 봤습니다. 또 노조가 얼마나 약탈적 존재인가를 그때 똑똑히 확인했어요.”

“地代추구세력은 한국 사회 최대의 敵”

― 대기업 노조를 지대를 구하는 약탈적 존재로 보는 생각이 그때 형성됐군요.

“‘합법적 약탈’이 지대잖습니까? 지대라고 하면 보통 부동산 렌트(rent)를 얘기하는데, 사회·경제적 지대도 있습니다. 제가 지대라는 개념을 처음 접한 건 2004년이었습니다. 노조가 약탈적이라는 현실을 먼저 보고, 지대 개념은 나중에 알게 된 것이죠. 이후 한국 사회를 분석하는 가장 핵심적인 프레임으로 지대 프레임을 도입해서 지금 널리 확산시키고 있는 중입니다.”

― 지금 문재인 정권은 그 지대추구세력을 철저하게 옹호하고, 자기들의 지지기반으로 삼으려고 하는 것 같습니다.

“이 사람들은 머릿속이 1980년대 철학과 가치로 형성되어 있어요. 노동권 내지 노조의 권리·이익을 강화하는 것이 진보이자 개혁이고 민주라는 생각이 그것입니다.

그런데 한국의 노조운동세력은 ‘갑(甲) 중의 갑’인 현대·기아차 노조 같은 글로벌독과점 기업 노조, 공공(公共)부문, 그리고 금융·보건의료 같은 규제산업으로 구성된 준(準)공공부문으로 구성되어 있습니다. 이들이 유일하게 조직화되어 있는 집단입니다. 기업이 글로벌독과점(獨寡占)이라고 하지만, 노동은 더 독과점이에요.”

― 노동이 독과점이라는 게 무슨 뜻입니까.

“노조 파업 시 대체인력 투입을 못하지 않습니까? 그러다 보니 글로벌독과점 기업에서는 노사간의 역(力)관계에서 노(勞)가 압도적으로 우위에 있습니다. 이거는 내가 공장에 들어가 보고 알았어요. 대우자동차에서 보니 노조가 파업을 하는데 회사가 쓸 수 있는 수단이 아무 것도 없더군요! 노조의 무한(無限)약탈을 보장해 놓은 시스템이에요!”

― 노조의 약탈이라….

“하는 일에 비해 엄청나게 받는 거죠. 제가 대우자동차 있을 때 협력업체를 관리했는데, 수요 독과점 기업이 협력업체를 가혹하게 수탈하고, 그렇게 쥐어짠 게 결국 원천기업 노조원들에게 간다는 것을 봤습니다.”

― 왜 그렇게 되는 거죠.

“목표 이윤율 7%라고 칩시다. 노조가 임금 인상으로 와장창 떼어 가면, 소비자를 털든지, 협력업체를 털든지, 주주(株主) 몫을 털든지 해야지요. 기술개발을 할 수도 있지만, 그보다 손쉬운 게 다른 데서 터는 겁니다. 유럽・미국・일본기업도 한국에 들어와 이런 사태를 맞으면 비슷하게 행동할 겁니다.”

― 공공부문은 어떻습니까.

“공공부문이나 규제산업은 애초부터 시장원리를 배제하니까 제대로 관리하지 않으면 지대추구세력이 될 수밖에 없지요. 또 공공부문은 전교조처럼 국민 세금으로 월급을 주든지, 철도 같은 독점 업역(業域)이잖아요. 이들도 다 지대추구세력입니다. 국민을 약탈하든지, 소비자를 약탈하든지, 협력업체를 약탈하든지….”

― ‘약탈자’라는 표현은, 조금 지나치다고 생각하는 사람도 있을 텐데요.

“지금 한국의 경제생태계(生態系)를 교란하는 핵심적 존재들이 이들입니다! 고용을 가장 파괴하는 것들도 이들입니다! 이들을 구조조정하면 ‘해고는 살인이다!’라는 얘기가 들립니다. 그 바깥에서는 해고는 일상입니다. 그보다 더 멀리 있는 청년들은 그런 기업에 들어가서 해고 한 번 당해 보는 게 꿈입니다.”

김대호 소장은 “한국 사회 최대의 적(敵)은 지대추구세력, 약탈집단이라는 얘기를 꼭 써 달라”고 강조했다.

“지대추구집단은 나머지 가난한 국민을 착취하고 미래세대를 착취해 버려요. 미래를 지금 톱으로 잘라내고 있지요. 이 약탈집단에는 노조 외에도 노조적(勞組的) 마인드로 내면화한 집단들도 포함됩니다. 공무원도 마찬가지입니다. 그런데도 현 정권은 이 거대한 지대추구세력과 연대하고 있어요! 삼성전자서비스 사장을 구속했잖습니까? 그것도 완전히 별건(別件) 수사, 먼지털이 수사를 해서 노조 결성을 부추기고 있지 않습니까? 현 정권이 연대하고 있는 지대추구세력이 또 있습니다.”

또 하나의 지대추구세력, 북한

― 그게 누굽니까.

“북한정권입니다. 한반도 최강의 권력자는 김정은입니다. 절대권력인 데다가 무한권력입니다. 이번 평양 남북정상회담 때 본 것처럼 북한 주민들을 일사불란하게 동원할 수 있어요. 게다가 핵(核)까지 갖고 있습니다. 가장 강하고, 가장 약탈적이고, 가장 사악한 지대추구집단이 북한정권입니다.

저는 북한과 내통했다고까지는 생각하지 않지만, 현 정권은 북한에 너무나 유리한 조건으로 지속적으로 대한민국의 국방·경제적 이익을 내주고 있습니다. 당연히 북한은 어떤 형태나 수단으로든지, 이런 정권이 선거에 크게 재미 볼 수 있도록 해 줄 겁니다. 조금만 반북적(反北的)인 후보나 정권이 들어서려 하면 긴장을 일으킬 겁니다. 험한 성명만으로도 남한 국민들을 공포에 떨게 할 수 있어요.”

김대호 소장은 “현 정권은 크게 봤을 때 북한과 가치를 공유(共有)하는 측면이 있다”고 말했다.

“현 정권은 자유·평등·민주·공화·인권 같은 문명적 가치보다는 혈연적·민족적 가치를 더 중시하는 것 같습니다. 그러니 문명을 공유하는 일본의 오래된 허물은 들춰 적대시합니다. 반면에 피와 말을 공유하지만, 자유도, 평등도, 민주도, 인권도, 도대체 문명적 가치라곤 하나도 없는 북한에 우호적이지요. 그러니까 외신에서 ‘수석대변인’이라는 얘기까지 하고 있는 것 아닙니까? 사악하고, 무책임하고, 의도와 다르게 반역적일 수도 있는 정권입니다. 대한민국의 자유·권리, 국민들의 이익을 해치니까….”

― 그럼 어떻게 해야 하겠습니까.

“자, 결론! 반(反)조선자유민주공화연대전선이 필요하다는 얘기입니다. 여기서 ‘조선’이라는 것은 ‘북조선’만을 의미하는 게 아니라, 그것도 포함해서….”

― 조선조적(朝鮮朝的) 가치를 말하는 것이겠군요.

“그렇습니다. 조선(왕조)이 가장 지대추구적인 사회였습니다. 관존민비(官尊民卑), 사농공상(士農工商), 서얼차별이었잖습니까? 출신성분 따졌죠. 지금은 공공부문이 양반이 되어 있잖아요? 직장에 따라 서열이 정해지는 계급사회가 되어 있잖아요? 이게 조선적 특성입니다.”

김대호 소장은 “자유한국당과 바른미래당 같은 정당들이 소리(小利)를 가지고 다툴 게 아니라 구국통일전선이 필요하다”고 말했다.

“대한민국 자체가 지금 완전히 조선으로 퇴행(退行)하여 실패국가로 가고 있습니다. 나라가 조선적 가치로 도배되면, 관존민비, 사농공상의 계급사회가 되고, 관(官)은 가렴주구를 일삼고, 이익집단은 지대추구를 능사로 여기면 찢어지게 가난한 사회가 될 수밖에 없습니다! 적화(赤化)보다는 ‘후(後)조선’이나 ‘남조선’이 되는 것이 진짜 문제라고 생각합니다”

― 평양 정상회담 이후 한때 내려갔던 문재인 대통령에 대한 지지율이 다시 올라갔고요.

“지금 우리 국민들은 큰 환상에 빠져 있습니다. 남북관계가 개선되면 당연히 통일대박의 기회가 오고, 통일은 당연히 대한민국의 자유와 권리가 북한으로 확산되는 것이라고 너무 쉽게 생각하고 있어요. 저는 그런 점에서 ‘통일대박론’ 같은 무책임한 얘기를 했던 박근혜 전 대통령의 책임도 크다고 봅니다. 지금은 오히려 김정은이 통일대박을 생각하고 있을 겁니다. 김정은이 생각하는 통일은 ‘통일대박론’을 말한 사람들이 생각하던 통일하고 전혀 다른 통일입니다.”

“우리는 中부담 低복지 국가”

― 남과 북이 연대한 그 강고한 지대추구세력을 깨려면 어떻게 해야 할까요.

“가장 혁명적 가치는 공개와 투명입니다. 공공부문이 누리는 임금·연금(年金)·복지후생이 블랙박스처럼 되어 있습니다. 임금 급여는 공개가 되어 있지만, 복리후생비, 제반 간접경비, 연가보상비 등 공무원들의 노동비용을 세분화해서 상세하게 공개하도록 해야 합니다. 공공부문에 대해, 국민들은 당연히 알 권리가 있잖아요? 민간부문과 비교하게 하고 국제비교도 하게 해야 합니다. 그렇게 하면 얼마나 처드시는지, 얼마나 지대가 큰지가 드러날 거예요.”

김대호 소장은 이와 관련해서 정부 등 공공부문의 예산과 복지 문제를 꺼냈다.

“흔히 우리나라를 저(低)부담 저복지 사회라고 얘기하는데 이건 사실과 다릅니다. 작년 정부 예산은 400조7000억원이었지만, 한국은행이 중앙정부와 지방정부의 이런 저런 계정들을 통틀어서 본 공공부문(일반정부) 계정은 561조4000억원에 달했습니다. 2017년 조세부담률은 20%, 국민부담률은 26.9%였습니다. OECD 평균 국민부담률은 34.5%고요. 이걸 가지고 정부는 ‘작은 정부다, 저복지다’라고 말하지만, 눈속임입니다.

OECD 정부 수입·지출 통계를 보면 2017년 정부 수입은 GDP의 35.26%에 달합니다. 미국・스위스・호주보다 높고, 일본과 거의 같습니다. 이탈리아・스페인・영국도 우리보다 불과 2~3%포인트 높아요. 우리의 부담이 결코 적은 게 아니에요. OECD 비교 대상국들은 정부가 GDP의 35%를 걷어 가면 복지로 GDP의 20%가량 씁니다. 단적으로 미국 19.3%, 스위스 19.7%, 호주 19.1%인데 한국은 10.4%에 불과합니다. 한마디로 한국은 ‘저부담 저복지’ 국가가 아니라 ‘중부담 저복지’ 국가입니다.

거기다가 정부 수입의 증가율이 너무 높아요. 1996년에 25.69%였는데, 지금은 35.26%이잖아요. 퍼센티지로 하면 147% 증가했습니다. OECD 국가들을 보면, 그리스만 늘었을 뿐, 다른 나라들은 다 줄어들었어요. 그나마 여기에는 공기업 수입·지출이 포함되어 있지 않습니다. 이것까지 포함하면 한국의 공공부문 총수입은 GDP의 47.1%입니다. OECD 국가들 중에 한국만큼 공기업 비중이 큰 나라는 프랑스 외에는 없습니다. 공무원과 공기업이 최고 선망의 직장인 나라는 한국 외에는 없습니다. 그런데 이걸 줄이기는커녕 81만명이나 늘린다니 기가 막힙니다.”

― 왜 그렇게 가져가는 것에 비해 복지로 돌아오는 게 적은 겁니까.

“우선 국방비가 있지만, 결정적인 거는 공공부문 인건비예요. 다른 나라에서는 1인당 GDP의 한 배를 주는데, 우리는 두 배를 주거든요. 결국은 공공부문에 있는 분들이 빨대를 꽂고 냠냠냠냠 맛있게 처드시고 계신 것입니다.

정부는 가렴주구(苛斂誅求)를 열심히 해요. 그다음에 거기에 종사하는 이들이 가장 많이 처드세요. 일은 제대로 안 해요. 해야 할 일은 안 하고, 오히려 효과가 마이너스인 쓸데없는 규제 같은 걸 주로 하잖아요? 그러면서 자기들을 위한 복지는 제일 먼저 합니다. 공무원연금이 그렇잖아요? 이런 나라가 안 망하고 어떤 나라가 망하겠어요?”

김 소장은 “지대추구세력이 하는 일에 비해서 엄청나게 처드신다는 걸 제대로 짚어 주면, 국민들이 들고일어날 것”이라고 역설했다.

“(스마트폰을 들어 보이며) 현대의 라이플(소총)은 이거잖아요, 이거 들고 봉기하게 되어 있지요. 그다음은, 지대추구세력에 반대하는 정치집단들이 이 문제를 정확하게 타격해 줘야 해요. 저들이 ‘약탈집단의 옹호자, 대변자’라고 낙인찍히면, 북한에 대해 하는 얘기들도 설득력을 잃게 되고, 그러면 북한카드도 제대로 안 통하게 될 것입니다.”

― 공개와 투명이 가능하도록 하는 정보유통장치가 방송입니다. 현 정권은 집권하자마자 방송을 장악했고, 이제는 ‘가짜 뉴스와의 전쟁’을 이유로 인터넷, 유튜브방송도 방송법으로 규제하겠다고 나서고 있습니다.

“저는 언론장악, 그런 거 별로 걱정하지 않습니다. 언론이 의외로 지대가 없습니다. 물론 거의 독점인 방송사는 엄청난 지대를 누리고 있습니다. 하지만 일반 언론은 거의 무한경쟁 상황이고, 인터넷 언론은 완전 무한경쟁 상황입니다. 그리고 대부분의 사람들은 그런 혹독한 환경 속에서 살고 있습니다. 아무리 발악해도 거짓이 진실을 이기기는 어렵습니다. 저는 운동을 했기 때문에 그런 확신이 있어요.”

― 진실의 힘을 믿으면서 세상을 바로잡으려고 애쓰는 사람도 한 표고, ‘민족’이니 ‘무상(無償)’이니 하는 데 열광하는 사람도 한 표입니다. 문제는 저쪽이 숫자가 더 많다는 것이죠.

“지금이야 그렇겠죠. 정의당도 장사 잘하고 있으니까…. 대한민국이 완전히 닫힌 사회였다면, 사림파가 정권을 잡은 조선처럼 이런 게 300년, 500년 갈지도 모르죠. 그런데 지금은 너무나 개방되어 있습니다. 에너지·식량·자원을 수입해야 합니다. 해외에 왔다 갔다 하면서 보는 것도 있고…. 아무리 그래도 트여 있습니다. 그렇기 때문에 저는 그 점은 크게 걱정하지 않습니다. 문제는 대안(代案)세력이 약하다는 것입니다.”

“정도전이 롤모델”

― 동감입니다.

“공심(公心)도 별로 없고, 지성도 없어요. 용기가 하나도 없고…. 작은 기득권에 집착하는 인간들이 보수(保守)라는 탈을 쓰고 있어요. 문제의 본질은 거기 있다고 봅니다.”

― 제가 보기엔 소장님은 주유천하한 공자나, 중국 전국(戰國)시대 종횡가(縱橫家)들처럼 자신의 아이디어를 사 줄 사람을 찾아다닌 것 같습니다.

“세일즈가 아니에요. 저의 롤모델(roll model)은 오랫동안 정도전(鄭道傳)이었습니다. 아직까지 제 본질은 혁명가고, 경세가(經世家)입니다. 정도전처럼 거인(巨人)의 어깨 위에 올라서 귀를 잡아 가지고, ‘이쪽으로 가세요, 저쪽으로 가세요’ 하는….”

― 그럴 만한 거인을 발견했습니까.

“이런 종합담론, 사상과 정책, 이슈까지 관통하는 경세방략 내지 이념을 연구하는 사람이 없어서 제가 희소성이 좀 있습니다. 그러다 보니, 큰 판이 벌어지면 저를 문재인이나 손학규, 안철수 같은 분들에게 데려가 정책 분야에서 큰 역할을 기대한 분들이 꽤 여러 명 있었습니다. 하지만 결국 올라갈 어깨도 없고, 말을 해도 안 들을 것이라는 걸 느꼈습니다.”

― 그렇게 사람이 없습니까.

“사람이 듣지 못하는 거는 듣는 귀가 없어서가 아니라 용기·강단(剛斷)·소명(召命)이 없어서라고 봅니다. 극우(極右)나 극좌(極左)나 간에 SNS 왈왈이들을 데리고 광장에서 주름잡는 선수들은 대체로 편향되어 있습니다. 그걸 떨치고 어떤 행위, 새로운 고뇌를 하는 것이 쉽지 않아요. 그런 사람이 조금은 있을 거라고 생각했는데, 제가 볼 때에는 거의 없어요.”

― 문재인 대통령도 만나 봤습니까.

“2012년 4월 총선이 끝난 후 만났습니다. 선거 끝나자마자 제게 전화를 줘서 내려갔습니다. ‘사람들이 가장 먼저 만나야 할 사람이라고 하더라’면서 ‘사회디자인연구소 홈페이지를 2012년 3월 13일 것까지인가 봤다’고 하더군요.”

― 그때도 지금 말씀하신 것처럼 지대 프레임을 가지고 한국사회를 설명했을 것 같네요.

“당연히 그랬지요. 손짓 발짓 해 가면서….”

― 그에 대한 반응은 어떻던가요.

“그냥 경청(傾聽)이었어요. 듣는 자세는 좋습디다, 눈을 꿈벅꿈벅하면서…. 질문이 많지는 않았어요.”

― 논박을 하지는 않던가요.

“전혀! 그래서 나는 내 얘기를 받아들인 줄 알았지요. 나중에 보니 아니더군요.”

문재인과 노무현

― 어떤 얘길 나누었습니까.

“정의에 대해 설명했던 기억이 납니다. ‘정의의 핵심은 출발선에서 기회는 평등, 과정은 공정, 결과에 대해서는 합리적 불평등 즉 공평’이라고 설명했습니다. 나중에 보니 ‘공평’을 ‘정의’로 바꾸어서 ‘기회는 평등, 과정은 공정, 결과는 정의롭게’라고 말하더군요. 결국 ‘지대’라고 하는 개념을 가지고 한국 사회를 보는 눈은 하나도 안 받아들이고, 워딩(wordind) 한두 개를 받은 거지요. 노동문제에 대해서는 결국 은수미(현 성남시장) 같은 부류를 붙잡더군요.”

― 왜 그랬을까요.

“본인의 사고 프레임이 낡았고, 주변에 둘러싸고 있는 세력들도 1980년대적 철학·가치를 갖고 있다 보니 그들과 같이 가는 거예요. 퇴행적이고 완고해요.”

― 지난 여름 청와대가 공개한 문재인 대통령이 휴가 때 읽은 책들을 보니, 구한말(舊韓末) 역사와 5·18을 다룬 소설, 북한 관련 사진집 등이었습니다. 반면에 노무현(盧武鉉) 전 대통령은 IBM을 다시 살린 혁신 CEO에 대한 책 등을 읽었더군요.

“노무현 전 대통령은 완고하지 않았고, 학습능력이 있었습니다. 치열하게 성찰하는 사람이었어요. 필요하면 소신을 가지고 지지층하고도 얼굴을 붉히는 사람이었습니다. 반면에 문재인 대통령과 그 주변 세력은 노무현 정부의 공과, 성과, 한계, 오류에 대해서 한 번도 고민해 본 적도 없는 세력이라고 봅니다.”

― 한국 사회에 대한 인식을 공유하는 분들이 없었나요.

“가장 가까웠던 분은 돌아가신 박세일(朴世逸) 선생입니다. 그분이 2012년에 제가 쓴 《2013년 이후》라는 책을 읽고 한 번 만나자고 전화를 주셔서 만났습니다. 책에 대해 칭찬을 하고 난 후 제 나이를 물으시더군요. 그때 제 나이가 마흔아홉이었습니다. 그러자 ‘제도정치권에서 이 생각을 깊이 받들고 사려는 사람은 없을 거다, 10년의 공업(功業)으로 직접 거병(擧兵)을 해 봐라’라고 하시더군요.”

― 앞으로 경제가 더욱 나빠져서 문재인 정권의 지지율 떨어진다고 해도, 그것을 자유한국당 대신 정의당이나 이재명 경기지사 같은 부류가 흡수하고, 다음 대선 때에는 지금보다 더 좌파적인 세력이 집권하는 것 아니냐고 보는 사람들도 있습니다.

“자유한국당이나 바른미래당이 못하면 그렇게 되겠지요. 현실이 답답하면 국민들은 급진적 개혁을 원하거든요. 사실 자유한국당이 자유주의적인 철학·가치를 제대로 정책과 이슈로 구현하면 굉장히 급진적, 아니 훨씬 혁명적이 될 수 있습니다. 그런데 전혀 그러질 못해요. 그러다 보니 기득권 집단으로 인식이 굳어지는 겁니다.”

― 동감입니다.

“국민들이 정의당의 철학과 가치가 뭔지를 모를 거예요. 다만 더 과격하고 근본적·급진적이라고 생각해서 정의당으로 가는 겁니다.

그렇게 되는 건 자유한국당과 바른미래당의 무능(無能) 때문입니다. 그들이 한국 사회의 가장 근본적인 모순인 지대추구세력과 정면대결하지 않고 있기 때문입니다. 그러다 보니 사람들이 우리 사회의 모순은 가진 자들 때문이라고 생각하고, 가진 자에 대해 가장 전투적인 정의당으로 가게 되는 것입니다.”

“힌쪽 바퀴와 브레이크만 커진 사회”

― 요즘 돌아가는 걸 보면 대한민국은 지난 70년 동안의 성취에도 불구하고, 네이션 빌딩(nation building)에 실패한 것 아닌가 하는 우울한 생각이 들 때가 많습니다.

이 말에 김대호 소장은 한숨을 깊이 쉬면서 말했다.

“동감합니다. 제가 볼 때 실패했어요. 네이션 빌딩은 국가와 국민간의 계약입니다. 그 계약에 동의하는 사람들이 국가공동체의 구성원이 된다는 것인데, 우리 같은 경우는 원래 계약 개념이 별로 없었죠. 중국에 사대(事大)만 잘하면 권력은 백성에 대해 무한갑질을 해도 됐죠. 3면이 바다니, 백성이 도망갈 데가 없어서 속수무책으로 당하고, 외세도 쳐들어오기 힘드니까요. 그래서 온 나라를 수도원으로 만들려는 성리학이 득세했던 것 같아요. 그렇게 살다가 어느 날 일본이 왔고, 해방이 됐고, 쪼개졌고….

그런 상황에서 네이션 빌딩에 대한 개념이 있었던 사람이 이승만(李承晩)이었습니다. 그는 공산주의는 문명에서 뒤떨어진 것이라고 하면서 영미(英美)문명을 높이 평가했죠. 그래서 대륙진영이 아니라 자유진영에 속해야 한다고 판단했던 거 아닙니까? 그 바탕위에서 박정희(朴正熙)가 성과를 올렸습니다. 큰 틀에서 대한민국이 가는 방향은 어긋나는 방향이 아니었습니다.”

― 그럼 어쩌다가 대한민국이 이렇게 되어 버린 걸까요.

“네이션 빌딩이라는 것은 조화와 균형을 잡아서 지속 가능한 나라를 만든다는 것을 의미합니다. 가치의 균형 개념 없이 특수이익만 추구하는 애들이 생긴 거죠. 그게 지대추구집단들이잖습니까? 자기들의 권리 이익만 엄청 추구하는…. 공무원도 그렇고 노동도 그렇고…. 저는 자동차에 비유를 합니다. 자동차에 바퀴 하나가 엄청나게 커져 버리거나, 브레이크만 강화하면 차가 굴러갈 수 있나요?”

― 당연히 굴러갈 수 없겠지요.

“지금 대한민국은 정치나 공공부문이라고 하는 한쪽 바퀴만 커진 상태입니다. 정의와 공정을 내세우고, 불법·반칙을 잡고, 약자를 보호한다는 명분으로 국가규제만 엄청 커졌습니다. 브레이크만 강화를 한 거지요. 그래서 나라가 안 굴러가는 거예요.

위에 있는 힘센 집단들과 상층집단만이 지대추구를 하는 게 아니에요. 온 국민이 대아(大我)를 버리고 소리(小利)를 좇아 지대추구를 하고 있어요. 적게 일하고 많이 처먹는 걸 당연시하고요,”

“저출산은 약탈체제에 대한 미래세대의 복수”

김대호 소장은 “우리 사회 모든 부문에서 조화와 균형이 깨져 버렸다”고 지적했다.

“노동권과 재산권의 균형을 봅시다. 노동권이 강해져 버리면 재산권이 침해당하잖습니까? 그러면 재산 가진 사람이 고용하고 투자 안 합니다.

권리와 의무의 균형도 있고, 혜택과 부담의 균형도 있죠. 이게 연금(年金) 쪽에서 지금 심각하잖아요? 혜택은 큰 데 부담은 적고…. 이건 본질이 약탈이거든요. 공무원은 국민을 약탈하고, 국민은 발언권 없는 후(後)세대를 약탈하는 것 아닙니까? 후세대는 기회가 너무 적으니까 1년에 35만8000명밖에 안 낳지 않습니까? 아버지 세대에는 100만명이 태어났는데…. 현재의 저출산 고령화 인구 구조는 약탈체제에 대한 미래세대의 복수(復讐)입니다.”

여기서 김대호 소장의 목소리가 촉촉하게 젖어들었다.

“대한민국이 완전히 사분오열(四分五裂)되어 있는 것 같아요. 이제는 외환위기 직후 세계를 놀라게 했던 금(金) 모으기운동 안 일어납니다. 지금 생각하면 1997년 말 금 모으기가 아득한 꿈이에요. ‘우리가 그런 적이 있었나’ 싶을 정도로…. 아마 국가공동체에 대한 애정과 자부심이 없을 거예요. 오로지 내가 좋은 지대추구집단에 끼는 것만 중시하고 있어요. 그게 고시(考試)·공시(公試) 열풍으로 나타나고 있는 거죠.

정치집단이 이걸 타파해야 하는데, 정치집단에 담대한 변화와 개혁 의지가 없는 것 같아요. 이제 큰 바람과 큰 해류를 일으켜야 할 때입니다.”

― 무슨 얘긴가요.

“동력선(動力船)은 스크루를 돌리고 자기가 키를 잡아서 갑니다. 흐름에 역행하기도 합니다. 그런데 한국 정치는 다 무동력선 같아요. 이 무동력선을 움직이려면 큰 바람과 큰 해류가 일어야 합니다. 그래야 한다는 건, 나라가 정말 불행한 거죠.”

― 어떻게 바람과 해류를 일으킬 생각입니까.

“우선 담론 시장에서 점유율을 올려 나가야겠지요. 아까 말한 것처럼 수백만 명이 진리와 정의, 진실, 공정과 공평, 나라가 나아갈 길에 대해 외치면서 봉기하게 만들겠다는 겁니다.”

― 그게 말처럼 쉽게 되겠습니까.

“쉽지 않겠지만, 이런 생각을 공유하는 사람들을 정치적으로 결집해야죠. 정치결사를 만들어서 돌파해야죠. 그게 앞서 말한 반조선자유민주공화연대전선입니다. 새로운 정치세력이 나와서 바람을 일으키고 자유한국당과 바른미래당을 연합하게 하든지, 환골탈태시키는 게 핵심입니다. 두 당이 환골탈태하지 않은 상태에서 연합해서는 이 거대한 지대추구집단 및 북한이 지지·엄호하는 집단을 이길 수 없을 것 같아요.”

김대호 소장은 “사상, 정책패키지, 이슈파이팅의 3박자를 갖춘 강령을 공유하는 정치결사를 만들기 위한 학교를 만들려고 한다”고 말했다.

― 페이스북에서 정치학교를 만들기 위한 공간을 구한다고 글을 올린 걸 봤습니다.

“학교는 오프라인에서는 수십 명이 듣더라도, 온라인에서는 수만, 수십만 명이 듣지 않습니까? 그걸 이번 가을에 시작하려 하고 있어요. 장소는 여의도쪽을 생각하고 있습니다.”⊙

그의 이름을 처음 접한 건 2004년 무렵이었다. 당시 그는 《한 386의 사상혁명》이라는 책을 들고 나와 집권세력이던 노무현(盧武鉉) 정권과 그 내부의 386세력을 통렬하게 비판했었다. 이후에도 신문이나 페이스북, 인터넷 등을 통해 그의 생각을 심심찮게 접할 수 있었다. 특히 대기업 노조(勞組)·공기업·공무원들을 ‘지대(地代·rent)추구세력’이라는 관점에서 비판하는 것이 인상적이었다. ‘사회디자인연구소라니… 사회를 디자인할 수 있다고 생각하는 걸 보면 좌파(左派)는 좌파인 것 같은데, 참 특이한 사람이네’ 하는 생각이 들었다. 세미나 같은 자리에서 인사를 나눈 적도 있었다. 기존의 좌우(左右) 혹은 노자(勞資)개념을 뛰어넘는 그의 눈을 통해 오늘의 우리 현실을 진단해 보는 것도 의미 있을 것 같았다. 추석 연휴가 끝난 다음 날인 9월 27일 서울 마포구 아현동의 사회디자인연구소 사무실에서 김대호 소장을 만났다. 우선 오랫동안 궁금했던 그의 정체부터 물어보았다.

‘사회적 디자인’

― 그동안 발표한 글들을 보면 상당히 자유주의적인 것 같으면서도, 다른 한편으로는 여전히 ‘사회를 디자인할 수 있다’고 생각하는 점에서는 사회민주주의자인 것 같기도 합니다. 스스로 생각하기에 자신의 이념적 정체성(正體性)은 무엇이라고 생각합니까.

“하하하. 김대호주의자죠. 너무 건방진가요?”

― 그럼 김대호주의가 뭔지 설명해 줘야겠네요.

“‘사회디자인’이라는 말에 대해 오해가 있는 것 같은데, 그것부터 설명해야 할 것 같습니다. 정확하게는 ‘사회적 디자인(Social design)’입니다. 이거하고 ‘사회디자인’하고는 느낌이 다르죠?

‘사회디자인’이라고 하면, 히틀러나, 마오쩌둥(毛澤東), 김일성(金日成), 성리학(性理學)처럼 사회를 디자인 대상으로 본다, 인간의 영혼과 모든 관계를 새롭게 만들어 본다고 하는 식의 전체주의(全體主義) 냄새가 많이 나지 않습니까? ‘사회적 디자인’은 그런 것이 아닙니다.”

― 그럼 ‘사회적 디자인’은 뭔가요.

“‘사회적 디자인’이란 영국에서 나온 것인데, 공공디자인을 의미합니다. 공공자전거, 공공건물, 공원, 광장 같은 거죠. 그 개념을 법·제도·정책 같은 영역으로 조금 더 확장한 것이 제가 말하는 ‘사회적 디자인’입니다. 정확하게 말하면 ‘사회적 디자인연구소’라고 해야겠지만, 간명하게 사회디자인연구소라고 하기로 했습니다.”

― 사회디자인연구소는 무엇을 연구하는 곳입니까.

“사상(思想)과 그걸 구현한 정책패키지를 연구하고, 당면한 이슈에 대한 논평과 대응을 하는 곳이죠. 사상, 정책패키지, 이슈파이팅, 저는 이걸 ‘3박자’라고 표현합니다. 이 ‘3박자’를 갖추어야 현실에서 살아 움직이는 이념이 되는 거죠. 제가 보기에는 지금 한국사회에 이 3박자를 모두 갖춘 이념이 없어요.”

― 다시 한 번 묻겠습니다. 본인의 이념적 정체성은 어떻게 됩니까.

“기본적으로 큰 의미에서 자유주의자라고 할 수 있습니다. 존 스튜어트 밀이 말한 것처럼 ‘남에게 해를 끼치지 않는 한, 네 마음대로 하라’는 의미에서 저는 자유주의자라고 얘기할 수 있습니다.”

“나는 ‘한국판 자유주의자’”

― ‘사회민주주의자’라고 생각했는데, ‘자유주의자’를 자처하니 놀랍네요.

“문제는 지금 우리나라의 자유주의는 철학만 있다는 점입니다. ‘시장에 맡겨라’ ‘국가는 꼭 필요한 곳에만 개입하고 나머지는 개입하지 마라’고 하면서 개인의 자유와 책임을 강조하는 철학은 있으되, 유럽・미국과 확연히 다른 한국 현실에 뿌리 박은 정책패키지와 날카로운 이슈 파이팅이 없어요. 이 3박자가 갖춰지지 않다 보니 교리(敎理)만 암송하는 느낌입니다.”

― 우리나라의 자유주의가 아직은 그 정도 수준에 머물고 있는 게 사실이죠.

“한국 현실을 깊이 천착하지 않다 보니, 이슈 파이팅이 약해요. 한국 사회의 모순(矛盾)·부조리의 응결점(凝結點)·집적점(集積點)을 정확하게 때리지 못하고, 그러다 보니 제대로 된 파이팅이 안 되고 있어요. 모름지기 이념은 대립물을 타파하거나, 좋은 법과 제도를 쟁취하는 운동으로 나타나야 합니다. 저는 기본철학・가치를 가지고, 한국 현실과 풍부한 대화를 통해 거기서 정책기조들을 뽑아내고, 그에 입각하여 현안에 대해 무수한 논평을 내면서 대중운동을 기획하고 있습니다.”

― 사회민주주의에 대해서는 어떻게 생각합니까.

“사회민주주의도 베른슈타인부터 시작해서, 1950년대 사회민주주의, 영국의 앤서니 기든스나 토니 블레어의 사회민주주의, 독일 슈뢰더의 사회민주주의 등 여러 가지가 있지요. 저는 ‘제3의 길’이라고 하는 오늘날 유럽의 사회민주주의와 제 기본생각이 뭐가 다른지 잘 모르겠어요.”

― 자유주의자란 얘깁니까, 사회민주주의자란 얘깁니까.

“저는 한국판 자유주의자라고 얘기해도 됩니다. 또 공화주의자나 사회민주주의자라고 얘기해도 됩니다. 단 지금 한국에서 사회민주주의를 파는 사람들은 아주 ‘낡은 사회민주주의’를 팔면서 원조・정통이라 자처하죠. 그들은 당연히 제 생각을 반대하지만, 자유주의자들은 한국 현실을 천착한 3박자를 갖추려는 제 노력에 공감하고 지지하니, 자유주의자라고 하는 겁니다.”

― ‘낡은 사회민주주의’라는 게 무슨 얘기입니까.

“주의(主義)라고 하려면, 철학·가치·정책기조가 일관되게 짜여 있어야 합니다. 하지만 한국의 사회민주주의는, 그리스·로마 유적과 비슷해요.”

― 그리스·로마 유적이라니요.

“지중해 연안에 옛날엔 거대한 신전이나 공회당이 있었는데, 지금은 지붕 날아가고, 벽 날아가고, 초석(礎石) 날아가고, 겨우 기둥 몇 개 남아 있는 유적들 있잖아요? 우리나라의 ‘낡은 사회민주주의’도 그것과 비슷해요. 노동-자본 대립 프레임, 미일(美日)외세와 우리 민족의 대립이라는 프레임, 재벌·대기업이 많이 해먹어서 불평등과 양극화(兩極化)가 심해졌다는 생각, 1990년대 이후 신(新)자유주의가 들어와서 공공성(公共性)을 위축시켰다는 데마고기(Demagogy·아무런 근거가 없는 허위의 유언비어) …. 이런 막연한 정서 몇 덩어리가 정리 안 된 채로 머릿속에 있는 것입니다. 그들에게 ‘사회민주주의자’라는 이름을 붙이면, 진짜 사회민주주의자들이 섭섭해하지요.”

― ‘낡은 사회민주주의자’라면 누구를 말하는 겁니까.

“크게 보면 정의당, 문재인 대통령, 청와대 핵심에 있는 사람들이 제가 생각하는 낡은 사회민주주의자들과 굉장히 유사합니다.”

김대호 소장은 “‘낡은 사회민주주의’는 거슬러 올라가면 조선 성리학적 요소도 굉장히 많다”고 말했다.

“사농공상(士農工商) 의식도 그렇지만, 장사하는 놈들은 순전히 자기 이익만 밝히는 자들이기 때문에 국가가 개입하고 간여해서 국민들을 보호해 줘야 한다는 생각은 유교적 성군주의(儒敎的 聖君主義)하고 통하죠. 위대한 수령 타령하는 북한도 마찬가지입니다. 저걸 사회주의라고 볼 수는 없잖아요?”

“주체사상, 同語 반복에 하나마나 한 얘기들이더라”

― 원래 PD(민중민주) 계열의 운동권이었던 걸로 알고 있습니다.

“범(汎)PD 계열이라고 할 수는 있지만, 엄밀히 말해 우리 82학번 때는 NL, PD가 갈라지기 전이었습니다. 우리가 4학년 때 반제(反帝·AI=Anti-Imperialism)그룹이라는 게 있었습니다. 지금 변호사 하는 정대화, ‘강철’ 김영환 등이 그쪽이었는데, 우리는 ‘별 애들도 다 있구나’ 정도로 생각했습니다. 그런데 1986년에 감옥에 갔다 나오니 분위기가 확 바뀌어 있더군요.”

― 감옥에는 어떻게 가게 된 겁니까.

“1985년 11월 13일 전태일 기념일에 청량리·제기동 가투(街鬪·가두투쟁)를 주동했죠. 그 일로 이듬해 2월에 잡혀서 감옥에 갔다가 같은 해 6월에 나왔어요. 그때는 감옥에 갔다오면 제적은 기본이니까 노동현장에 위장 취업하는 게 정통코스였습니다. 현장에서 활동하기 위해 뜻을 같이하는 친구들과 팀을 짜서 노동운동사・노동법 해설 등을 공부하자고 했더니, 같이 하기로 한 친구가 ‘이런 건 기술적인 문제고 사상공부를 해야 한다’면서 문건들을 내놓더군요.”

― 어떤 문건들이었나요.

“‘강철’ 김영환의 〈강철서신〉하고 북한에서 나온 《주체사상총서》를 복사한 것들, 김정일의 〈주체사상에 대하여〉 같은 것들이었지요.”

― 읽어 보니 느낌이 어떻던가요.

“동어(同語)반복에 하나마나 한 얘기들로 일관해서, 도저히 이해가 안 됐어요. 그런데 도대체 어떻게 영접했는지 몰라도, 가까이 있는 친구들이 다 주체사상을 영접했더라고요. 내가 안 따라가니까 NL 쪽 후배들이 나를 무례하고 가혹하게 들이받기도 했어요.”

― NL이 어떻게 해서 그렇게 순식간에 운동권의 헤게모니를 장악했을까요.

“당시 운동권이 혁명이론에 목말라하던 때에, ‘강철(김영환)’이 잘 정리된 혁명이론을 들고 나와 확산시켜서 그렇다고들 하는데, 저는 뭔가 더 깊은 뿌리가 있다는 생각입니다.

우리에게는 뭔가 거대한 권위에 의존하고 싶어하는 심리가 있거든요. 이게 어떤 동양적인 마인드 같기도 해요. 서양에서는 개인이 굳게 서 있고, 나머지는 계약이고 자율책임이지 않습니까? 반면에 동양에서는 일찍부터 국가라고 하는 거대한 권력이 있었고, 거기에 의존해서 문제를 풀려고 했잖아요? 저는 NL확산의 밑바탕에는 그런 사고가 자리하고 있다고 봅니다.”

― 그런데도 용케 NL에 휩쓸리지 않았네요.

“저는 살면서 한 번도 왜(why)라는 질문을 놓쳐 본 적이 없어요. 제가 NL에 휩쓸리지 않은 것도 ‘왜’라는 질문을 놓치지 않았기 때문입니다. 별로 하는 일은 없으면서 국가보안법으로 잡혀 들어가기 딱 좋은 이런 저런 혁명조직에 가담하지 않은 것도 ‘왜’라는 의문 때문이었습니다.”

김문수가 던진 충격

― 당시 운동권 조직들이 많았는데, 그런 데는 가입하지 않았습니까.

“저는 구로·독산 지역에서 노동조합 지원활동을 주로 했는데, 조직에 가입하는 게 그렇게 의미가 있어 보이지는 않았어요. 그러다가 박영진열사추모사업회라고 하는 데에 들어갔습니다. 그런 간판을 걸고 노조 교육·조직 상담 활동을 하는 곳이었죠. 거기서 교육상담부장을 했습니다.”

― 1980년대 후반 이후 동구·소련의 붕괴 등을 보면서 어떤 생각이 들던가요.

“베를린장벽 붕괴, 천안문사태, 소련·동구의 붕괴 등도 ‘왜’라는 질문을 갖고 있던 저 같은 사람들에게는 충격이었습니다. 그때 많은 사람들이 이념적 전환을 하거나, 혹은 나름대로 새로운 인생을 모색하면서 운동 현장을 떠났습니다. 저는 그래도 박영진열사추모사업회에서 몇 년 더 버텼습니다. 《단결의 길》 편집장을 하던 1993년 1월, 당시 노동인권회관 소장이던 김문수(金文洙·전 경기도 지사)씨를 인터뷰했습니다. 그때 김문수씨가 근원적인 질문을 하더군요.”

― 어떤 질문이었습니까.

“‘너, 이거(노동운동) 왜 하냐?’구요. ‘가난한 노동자 어쩌구’ 했더니, 내 연봉은 500만원이 안 되는데 현대자동차는 1500만원이다’ 등등. 북한에 대해 질문을 하니까, ‘북한에 쌀이 없어서 연변에 쌀 얻으러 가고 있다’는 얘기를 하고…. 노동운동의 대선배가 노동운동과 북한에 대한 근본적 회의(懷疑)를 하니까, 쇼킹하더군요.”

― 그래서 노동운동을 떠나게 된 건가요.

“대공장에 다녔다면, 위장취업자로 30년을 살았을지도 몰라요. 저는 중소공장에 다녔는데, 구로공단의 조그만 공장들은 다 이전하거나, 폐업(廢業)하거나, 노조가 깨졌어요. 큰 회사라고 해 봐야 직원 700~1500명 정도 되는 대한광학, 나우정밀, 중원전자, 이런 회사들이었는데 다 사라졌습니다. ‘기업 자체가 이렇게 없어지는데, 지금 내가 하고 있는 운동이 무슨 의미가 있나’ 하는 근본적인 회의가 들더군요. 나이도 들어서 나름대로 새로운 인생을 모색해야 할 때에 이르렀다는 생각도 들고…. 호구지책(糊口之策)으로 압구정동에서 수학 입시학원을 열었습니다.”

― 학원은 잘됐습니까.

“그런대로 잘되었고, 비전도 보였어요.”

― 그때 학원을 계속했으면 지금쯤 학원재벌이 되어 있을지도 모르겠네요.

“돈은 지금보다 훨씬 더 벌었을 것 같아요. 우리하고 비슷한 유의 인간들이 학원으로 가서 사교육 시장을 잡았으니까….”

‘빵잽이’, 대우에 들어가다

|

| 문재인 대통령은 제17대 대선 후보로 출마했던 2012년 10월 31일 한국노총·민노총이 개최한 양대노총 결의대회에 참석, 연대를 표명했다. 사진=조선DB |

― 대우자동차에는 어떻게 들어가게 됐습니까.

“그때 김우중(金宇中) 회장이 저 같은 사람들을 특채(特採)했습니다. 나중에 김 회장 비서였던 분에게 들은 얘긴데, 학벌을 중시하는 편이었던 김 회장은 공채 신입사원들의 출신 학교에 대해 불만스러워했다고 합니다. 비서가 운동권이었다가 자리 못 잡은 이들을 데려다 쓰자는 제안을 내놓자 ‘좋은 생각’이라며 받아들였다는 겁니다. 1992년 대선(大選)에 나서려고 했던 김 회장이 1997년 대선 출마를 준비하려고 운동권 출신들을 받아들였다는 얘기도 들었습니다. 또 당시 대우조선·대우자동차 등에서 노사(勞使) 갈등이 심했기 때문에 저 같은 사람이 필요했던 측면도 있습니다. 이런 이유에서 서울대·연대·고대 출신 ‘빵잽이’들을 불러 모은 걸로 알고 있습니다.”

― 어떤 생각으로 대우 입사 제의를 받아들였습니까.

“산업보국(産業報國)한다는 생각으로 들어갔어요. 혁명론은 이미 다 버린 상태에서 뭔가 가치 있는 일을 하고 싶었는데, 대우자동차를 세계적 자동차 회사로 키우는 게 의미 있어 보였습니다. 당시 대우는 ‘세계경영’을 표방하고 있을 때여서, ‘세계경영의 역군’이 되겠다고 생각했습니다.”

김대호 소장은 “대우자동차에서 일하면서 ‘종속이론’과 ‘착취론’을 떨쳐버리게 됐다”고 말했다.

“대우자동차에 있으면서 보니 충분히 기술추격 내지 역전이 가능하다는 것, 종속적 지위에서 중심적 지위로 얼마든지 갈 수 있다는 것을 봤습니다. 또 재벌·대기업 수입의 원천이 약탈이 아니라, 세계경영, 기술, 관리의 문제이고, 결국은 사람의 문제라는 것을 봤습니다. 또 노조가 얼마나 약탈적 존재인가를 그때 똑똑히 확인했어요.”

“地代추구세력은 한국 사회 최대의 敵”

― 대기업 노조를 지대를 구하는 약탈적 존재로 보는 생각이 그때 형성됐군요.

“‘합법적 약탈’이 지대잖습니까? 지대라고 하면 보통 부동산 렌트(rent)를 얘기하는데, 사회·경제적 지대도 있습니다. 제가 지대라는 개념을 처음 접한 건 2004년이었습니다. 노조가 약탈적이라는 현실을 먼저 보고, 지대 개념은 나중에 알게 된 것이죠. 이후 한국 사회를 분석하는 가장 핵심적인 프레임으로 지대 프레임을 도입해서 지금 널리 확산시키고 있는 중입니다.”

― 지금 문재인 정권은 그 지대추구세력을 철저하게 옹호하고, 자기들의 지지기반으로 삼으려고 하는 것 같습니다.

“이 사람들은 머릿속이 1980년대 철학과 가치로 형성되어 있어요. 노동권 내지 노조의 권리·이익을 강화하는 것이 진보이자 개혁이고 민주라는 생각이 그것입니다.

그런데 한국의 노조운동세력은 ‘갑(甲) 중의 갑’인 현대·기아차 노조 같은 글로벌독과점 기업 노조, 공공(公共)부문, 그리고 금융·보건의료 같은 규제산업으로 구성된 준(準)공공부문으로 구성되어 있습니다. 이들이 유일하게 조직화되어 있는 집단입니다. 기업이 글로벌독과점(獨寡占)이라고 하지만, 노동은 더 독과점이에요.”

― 노동이 독과점이라는 게 무슨 뜻입니까.

“노조 파업 시 대체인력 투입을 못하지 않습니까? 그러다 보니 글로벌독과점 기업에서는 노사간의 역(力)관계에서 노(勞)가 압도적으로 우위에 있습니다. 이거는 내가 공장에 들어가 보고 알았어요. 대우자동차에서 보니 노조가 파업을 하는데 회사가 쓸 수 있는 수단이 아무 것도 없더군요! 노조의 무한(無限)약탈을 보장해 놓은 시스템이에요!”

― 노조의 약탈이라….

“하는 일에 비해 엄청나게 받는 거죠. 제가 대우자동차 있을 때 협력업체를 관리했는데, 수요 독과점 기업이 협력업체를 가혹하게 수탈하고, 그렇게 쥐어짠 게 결국 원천기업 노조원들에게 간다는 것을 봤습니다.”

― 왜 그렇게 되는 거죠.

“목표 이윤율 7%라고 칩시다. 노조가 임금 인상으로 와장창 떼어 가면, 소비자를 털든지, 협력업체를 털든지, 주주(株主) 몫을 털든지 해야지요. 기술개발을 할 수도 있지만, 그보다 손쉬운 게 다른 데서 터는 겁니다. 유럽・미국・일본기업도 한국에 들어와 이런 사태를 맞으면 비슷하게 행동할 겁니다.”

― 공공부문은 어떻습니까.

“공공부문이나 규제산업은 애초부터 시장원리를 배제하니까 제대로 관리하지 않으면 지대추구세력이 될 수밖에 없지요. 또 공공부문은 전교조처럼 국민 세금으로 월급을 주든지, 철도 같은 독점 업역(業域)이잖아요. 이들도 다 지대추구세력입니다. 국민을 약탈하든지, 소비자를 약탈하든지, 협력업체를 약탈하든지….”

― ‘약탈자’라는 표현은, 조금 지나치다고 생각하는 사람도 있을 텐데요.

“지금 한국의 경제생태계(生態系)를 교란하는 핵심적 존재들이 이들입니다! 고용을 가장 파괴하는 것들도 이들입니다! 이들을 구조조정하면 ‘해고는 살인이다!’라는 얘기가 들립니다. 그 바깥에서는 해고는 일상입니다. 그보다 더 멀리 있는 청년들은 그런 기업에 들어가서 해고 한 번 당해 보는 게 꿈입니다.”

김대호 소장은 “한국 사회 최대의 적(敵)은 지대추구세력, 약탈집단이라는 얘기를 꼭 써 달라”고 강조했다.

“지대추구집단은 나머지 가난한 국민을 착취하고 미래세대를 착취해 버려요. 미래를 지금 톱으로 잘라내고 있지요. 이 약탈집단에는 노조 외에도 노조적(勞組的) 마인드로 내면화한 집단들도 포함됩니다. 공무원도 마찬가지입니다. 그런데도 현 정권은 이 거대한 지대추구세력과 연대하고 있어요! 삼성전자서비스 사장을 구속했잖습니까? 그것도 완전히 별건(別件) 수사, 먼지털이 수사를 해서 노조 결성을 부추기고 있지 않습니까? 현 정권이 연대하고 있는 지대추구세력이 또 있습니다.”

또 하나의 지대추구세력, 북한

― 그게 누굽니까.

“북한정권입니다. 한반도 최강의 권력자는 김정은입니다. 절대권력인 데다가 무한권력입니다. 이번 평양 남북정상회담 때 본 것처럼 북한 주민들을 일사불란하게 동원할 수 있어요. 게다가 핵(核)까지 갖고 있습니다. 가장 강하고, 가장 약탈적이고, 가장 사악한 지대추구집단이 북한정권입니다.

저는 북한과 내통했다고까지는 생각하지 않지만, 현 정권은 북한에 너무나 유리한 조건으로 지속적으로 대한민국의 국방·경제적 이익을 내주고 있습니다. 당연히 북한은 어떤 형태나 수단으로든지, 이런 정권이 선거에 크게 재미 볼 수 있도록 해 줄 겁니다. 조금만 반북적(反北的)인 후보나 정권이 들어서려 하면 긴장을 일으킬 겁니다. 험한 성명만으로도 남한 국민들을 공포에 떨게 할 수 있어요.”

김대호 소장은 “현 정권은 크게 봤을 때 북한과 가치를 공유(共有)하는 측면이 있다”고 말했다.

“현 정권은 자유·평등·민주·공화·인권 같은 문명적 가치보다는 혈연적·민족적 가치를 더 중시하는 것 같습니다. 그러니 문명을 공유하는 일본의 오래된 허물은 들춰 적대시합니다. 반면에 피와 말을 공유하지만, 자유도, 평등도, 민주도, 인권도, 도대체 문명적 가치라곤 하나도 없는 북한에 우호적이지요. 그러니까 외신에서 ‘수석대변인’이라는 얘기까지 하고 있는 것 아닙니까? 사악하고, 무책임하고, 의도와 다르게 반역적일 수도 있는 정권입니다. 대한민국의 자유·권리, 국민들의 이익을 해치니까….”

― 그럼 어떻게 해야 하겠습니까.

“자, 결론! 반(反)조선자유민주공화연대전선이 필요하다는 얘기입니다. 여기서 ‘조선’이라는 것은 ‘북조선’만을 의미하는 게 아니라, 그것도 포함해서….”

― 조선조적(朝鮮朝的) 가치를 말하는 것이겠군요.

“그렇습니다. 조선(왕조)이 가장 지대추구적인 사회였습니다. 관존민비(官尊民卑), 사농공상(士農工商), 서얼차별이었잖습니까? 출신성분 따졌죠. 지금은 공공부문이 양반이 되어 있잖아요? 직장에 따라 서열이 정해지는 계급사회가 되어 있잖아요? 이게 조선적 특성입니다.”

김대호 소장은 “자유한국당과 바른미래당 같은 정당들이 소리(小利)를 가지고 다툴 게 아니라 구국통일전선이 필요하다”고 말했다.

“대한민국 자체가 지금 완전히 조선으로 퇴행(退行)하여 실패국가로 가고 있습니다. 나라가 조선적 가치로 도배되면, 관존민비, 사농공상의 계급사회가 되고, 관(官)은 가렴주구를 일삼고, 이익집단은 지대추구를 능사로 여기면 찢어지게 가난한 사회가 될 수밖에 없습니다! 적화(赤化)보다는 ‘후(後)조선’이나 ‘남조선’이 되는 것이 진짜 문제라고 생각합니다”

― 평양 정상회담 이후 한때 내려갔던 문재인 대통령에 대한 지지율이 다시 올라갔고요.

“지금 우리 국민들은 큰 환상에 빠져 있습니다. 남북관계가 개선되면 당연히 통일대박의 기회가 오고, 통일은 당연히 대한민국의 자유와 권리가 북한으로 확산되는 것이라고 너무 쉽게 생각하고 있어요. 저는 그런 점에서 ‘통일대박론’ 같은 무책임한 얘기를 했던 박근혜 전 대통령의 책임도 크다고 봅니다. 지금은 오히려 김정은이 통일대박을 생각하고 있을 겁니다. 김정은이 생각하는 통일은 ‘통일대박론’을 말한 사람들이 생각하던 통일하고 전혀 다른 통일입니다.”

“우리는 中부담 低복지 국가”

― 남과 북이 연대한 그 강고한 지대추구세력을 깨려면 어떻게 해야 할까요.

“가장 혁명적 가치는 공개와 투명입니다. 공공부문이 누리는 임금·연금(年金)·복지후생이 블랙박스처럼 되어 있습니다. 임금 급여는 공개가 되어 있지만, 복리후생비, 제반 간접경비, 연가보상비 등 공무원들의 노동비용을 세분화해서 상세하게 공개하도록 해야 합니다. 공공부문에 대해, 국민들은 당연히 알 권리가 있잖아요? 민간부문과 비교하게 하고 국제비교도 하게 해야 합니다. 그렇게 하면 얼마나 처드시는지, 얼마나 지대가 큰지가 드러날 거예요.”

김대호 소장은 이와 관련해서 정부 등 공공부문의 예산과 복지 문제를 꺼냈다.

“흔히 우리나라를 저(低)부담 저복지 사회라고 얘기하는데 이건 사실과 다릅니다. 작년 정부 예산은 400조7000억원이었지만, 한국은행이 중앙정부와 지방정부의 이런 저런 계정들을 통틀어서 본 공공부문(일반정부) 계정은 561조4000억원에 달했습니다. 2017년 조세부담률은 20%, 국민부담률은 26.9%였습니다. OECD 평균 국민부담률은 34.5%고요. 이걸 가지고 정부는 ‘작은 정부다, 저복지다’라고 말하지만, 눈속임입니다.

OECD 정부 수입·지출 통계를 보면 2017년 정부 수입은 GDP의 35.26%에 달합니다. 미국・스위스・호주보다 높고, 일본과 거의 같습니다. 이탈리아・스페인・영국도 우리보다 불과 2~3%포인트 높아요. 우리의 부담이 결코 적은 게 아니에요. OECD 비교 대상국들은 정부가 GDP의 35%를 걷어 가면 복지로 GDP의 20%가량 씁니다. 단적으로 미국 19.3%, 스위스 19.7%, 호주 19.1%인데 한국은 10.4%에 불과합니다. 한마디로 한국은 ‘저부담 저복지’ 국가가 아니라 ‘중부담 저복지’ 국가입니다.

거기다가 정부 수입의 증가율이 너무 높아요. 1996년에 25.69%였는데, 지금은 35.26%이잖아요. 퍼센티지로 하면 147% 증가했습니다. OECD 국가들을 보면, 그리스만 늘었을 뿐, 다른 나라들은 다 줄어들었어요. 그나마 여기에는 공기업 수입·지출이 포함되어 있지 않습니다. 이것까지 포함하면 한국의 공공부문 총수입은 GDP의 47.1%입니다. OECD 국가들 중에 한국만큼 공기업 비중이 큰 나라는 프랑스 외에는 없습니다. 공무원과 공기업이 최고 선망의 직장인 나라는 한국 외에는 없습니다. 그런데 이걸 줄이기는커녕 81만명이나 늘린다니 기가 막힙니다.”

― 왜 그렇게 가져가는 것에 비해 복지로 돌아오는 게 적은 겁니까.

“우선 국방비가 있지만, 결정적인 거는 공공부문 인건비예요. 다른 나라에서는 1인당 GDP의 한 배를 주는데, 우리는 두 배를 주거든요. 결국은 공공부문에 있는 분들이 빨대를 꽂고 냠냠냠냠 맛있게 처드시고 계신 것입니다.

정부는 가렴주구(苛斂誅求)를 열심히 해요. 그다음에 거기에 종사하는 이들이 가장 많이 처드세요. 일은 제대로 안 해요. 해야 할 일은 안 하고, 오히려 효과가 마이너스인 쓸데없는 규제 같은 걸 주로 하잖아요? 그러면서 자기들을 위한 복지는 제일 먼저 합니다. 공무원연금이 그렇잖아요? 이런 나라가 안 망하고 어떤 나라가 망하겠어요?”

김 소장은 “지대추구세력이 하는 일에 비해서 엄청나게 처드신다는 걸 제대로 짚어 주면, 국민들이 들고일어날 것”이라고 역설했다.

“(스마트폰을 들어 보이며) 현대의 라이플(소총)은 이거잖아요, 이거 들고 봉기하게 되어 있지요. 그다음은, 지대추구세력에 반대하는 정치집단들이 이 문제를 정확하게 타격해 줘야 해요. 저들이 ‘약탈집단의 옹호자, 대변자’라고 낙인찍히면, 북한에 대해 하는 얘기들도 설득력을 잃게 되고, 그러면 북한카드도 제대로 안 통하게 될 것입니다.”

― 공개와 투명이 가능하도록 하는 정보유통장치가 방송입니다. 현 정권은 집권하자마자 방송을 장악했고, 이제는 ‘가짜 뉴스와의 전쟁’을 이유로 인터넷, 유튜브방송도 방송법으로 규제하겠다고 나서고 있습니다.

“저는 언론장악, 그런 거 별로 걱정하지 않습니다. 언론이 의외로 지대가 없습니다. 물론 거의 독점인 방송사는 엄청난 지대를 누리고 있습니다. 하지만 일반 언론은 거의 무한경쟁 상황이고, 인터넷 언론은 완전 무한경쟁 상황입니다. 그리고 대부분의 사람들은 그런 혹독한 환경 속에서 살고 있습니다. 아무리 발악해도 거짓이 진실을 이기기는 어렵습니다. 저는 운동을 했기 때문에 그런 확신이 있어요.”

― 진실의 힘을 믿으면서 세상을 바로잡으려고 애쓰는 사람도 한 표고, ‘민족’이니 ‘무상(無償)’이니 하는 데 열광하는 사람도 한 표입니다. 문제는 저쪽이 숫자가 더 많다는 것이죠.

“지금이야 그렇겠죠. 정의당도 장사 잘하고 있으니까…. 대한민국이 완전히 닫힌 사회였다면, 사림파가 정권을 잡은 조선처럼 이런 게 300년, 500년 갈지도 모르죠. 그런데 지금은 너무나 개방되어 있습니다. 에너지·식량·자원을 수입해야 합니다. 해외에 왔다 갔다 하면서 보는 것도 있고…. 아무리 그래도 트여 있습니다. 그렇기 때문에 저는 그 점은 크게 걱정하지 않습니다. 문제는 대안(代案)세력이 약하다는 것입니다.”

“정도전이 롤모델”

― 동감입니다.

“공심(公心)도 별로 없고, 지성도 없어요. 용기가 하나도 없고…. 작은 기득권에 집착하는 인간들이 보수(保守)라는 탈을 쓰고 있어요. 문제의 본질은 거기 있다고 봅니다.”

― 제가 보기엔 소장님은 주유천하한 공자나, 중국 전국(戰國)시대 종횡가(縱橫家)들처럼 자신의 아이디어를 사 줄 사람을 찾아다닌 것 같습니다.

“세일즈가 아니에요. 저의 롤모델(roll model)은 오랫동안 정도전(鄭道傳)이었습니다. 아직까지 제 본질은 혁명가고, 경세가(經世家)입니다. 정도전처럼 거인(巨人)의 어깨 위에 올라서 귀를 잡아 가지고, ‘이쪽으로 가세요, 저쪽으로 가세요’ 하는….”

― 그럴 만한 거인을 발견했습니까.

“이런 종합담론, 사상과 정책, 이슈까지 관통하는 경세방략 내지 이념을 연구하는 사람이 없어서 제가 희소성이 좀 있습니다. 그러다 보니, 큰 판이 벌어지면 저를 문재인이나 손학규, 안철수 같은 분들에게 데려가 정책 분야에서 큰 역할을 기대한 분들이 꽤 여러 명 있었습니다. 하지만 결국 올라갈 어깨도 없고, 말을 해도 안 들을 것이라는 걸 느꼈습니다.”

― 그렇게 사람이 없습니까.

“사람이 듣지 못하는 거는 듣는 귀가 없어서가 아니라 용기·강단(剛斷)·소명(召命)이 없어서라고 봅니다. 극우(極右)나 극좌(極左)나 간에 SNS 왈왈이들을 데리고 광장에서 주름잡는 선수들은 대체로 편향되어 있습니다. 그걸 떨치고 어떤 행위, 새로운 고뇌를 하는 것이 쉽지 않아요. 그런 사람이 조금은 있을 거라고 생각했는데, 제가 볼 때에는 거의 없어요.”

― 문재인 대통령도 만나 봤습니까.

“2012년 4월 총선이 끝난 후 만났습니다. 선거 끝나자마자 제게 전화를 줘서 내려갔습니다. ‘사람들이 가장 먼저 만나야 할 사람이라고 하더라’면서 ‘사회디자인연구소 홈페이지를 2012년 3월 13일 것까지인가 봤다’고 하더군요.”

― 그때도 지금 말씀하신 것처럼 지대 프레임을 가지고 한국사회를 설명했을 것 같네요.

“당연히 그랬지요. 손짓 발짓 해 가면서….”

― 그에 대한 반응은 어떻던가요.

“그냥 경청(傾聽)이었어요. 듣는 자세는 좋습디다, 눈을 꿈벅꿈벅하면서…. 질문이 많지는 않았어요.”

― 논박을 하지는 않던가요.

“전혀! 그래서 나는 내 얘기를 받아들인 줄 알았지요. 나중에 보니 아니더군요.”

문재인과 노무현

― 어떤 얘길 나누었습니까.

“정의에 대해 설명했던 기억이 납니다. ‘정의의 핵심은 출발선에서 기회는 평등, 과정은 공정, 결과에 대해서는 합리적 불평등 즉 공평’이라고 설명했습니다. 나중에 보니 ‘공평’을 ‘정의’로 바꾸어서 ‘기회는 평등, 과정은 공정, 결과는 정의롭게’라고 말하더군요. 결국 ‘지대’라고 하는 개념을 가지고 한국 사회를 보는 눈은 하나도 안 받아들이고, 워딩(wordind) 한두 개를 받은 거지요. 노동문제에 대해서는 결국 은수미(현 성남시장) 같은 부류를 붙잡더군요.”

― 왜 그랬을까요.

“본인의 사고 프레임이 낡았고, 주변에 둘러싸고 있는 세력들도 1980년대적 철학·가치를 갖고 있다 보니 그들과 같이 가는 거예요. 퇴행적이고 완고해요.”

― 지난 여름 청와대가 공개한 문재인 대통령이 휴가 때 읽은 책들을 보니, 구한말(舊韓末) 역사와 5·18을 다룬 소설, 북한 관련 사진집 등이었습니다. 반면에 노무현(盧武鉉) 전 대통령은 IBM을 다시 살린 혁신 CEO에 대한 책 등을 읽었더군요.

“노무현 전 대통령은 완고하지 않았고, 학습능력이 있었습니다. 치열하게 성찰하는 사람이었어요. 필요하면 소신을 가지고 지지층하고도 얼굴을 붉히는 사람이었습니다. 반면에 문재인 대통령과 그 주변 세력은 노무현 정부의 공과, 성과, 한계, 오류에 대해서 한 번도 고민해 본 적도 없는 세력이라고 봅니다.”

― 한국 사회에 대한 인식을 공유하는 분들이 없었나요.

“가장 가까웠던 분은 돌아가신 박세일(朴世逸) 선생입니다. 그분이 2012년에 제가 쓴 《2013년 이후》라는 책을 읽고 한 번 만나자고 전화를 주셔서 만났습니다. 책에 대해 칭찬을 하고 난 후 제 나이를 물으시더군요. 그때 제 나이가 마흔아홉이었습니다. 그러자 ‘제도정치권에서 이 생각을 깊이 받들고 사려는 사람은 없을 거다, 10년의 공업(功業)으로 직접 거병(擧兵)을 해 봐라’라고 하시더군요.”

― 앞으로 경제가 더욱 나빠져서 문재인 정권의 지지율 떨어진다고 해도, 그것을 자유한국당 대신 정의당이나 이재명 경기지사 같은 부류가 흡수하고, 다음 대선 때에는 지금보다 더 좌파적인 세력이 집권하는 것 아니냐고 보는 사람들도 있습니다.

“자유한국당이나 바른미래당이 못하면 그렇게 되겠지요. 현실이 답답하면 국민들은 급진적 개혁을 원하거든요. 사실 자유한국당이 자유주의적인 철학·가치를 제대로 정책과 이슈로 구현하면 굉장히 급진적, 아니 훨씬 혁명적이 될 수 있습니다. 그런데 전혀 그러질 못해요. 그러다 보니 기득권 집단으로 인식이 굳어지는 겁니다.”

― 동감입니다.

“국민들이 정의당의 철학과 가치가 뭔지를 모를 거예요. 다만 더 과격하고 근본적·급진적이라고 생각해서 정의당으로 가는 겁니다.

그렇게 되는 건 자유한국당과 바른미래당의 무능(無能) 때문입니다. 그들이 한국 사회의 가장 근본적인 모순인 지대추구세력과 정면대결하지 않고 있기 때문입니다. 그러다 보니 사람들이 우리 사회의 모순은 가진 자들 때문이라고 생각하고, 가진 자에 대해 가장 전투적인 정의당으로 가게 되는 것입니다.”

“힌쪽 바퀴와 브레이크만 커진 사회”

― 요즘 돌아가는 걸 보면 대한민국은 지난 70년 동안의 성취에도 불구하고, 네이션 빌딩(nation building)에 실패한 것 아닌가 하는 우울한 생각이 들 때가 많습니다.

이 말에 김대호 소장은 한숨을 깊이 쉬면서 말했다.

“동감합니다. 제가 볼 때 실패했어요. 네이션 빌딩은 국가와 국민간의 계약입니다. 그 계약에 동의하는 사람들이 국가공동체의 구성원이 된다는 것인데, 우리 같은 경우는 원래 계약 개념이 별로 없었죠. 중국에 사대(事大)만 잘하면 권력은 백성에 대해 무한갑질을 해도 됐죠. 3면이 바다니, 백성이 도망갈 데가 없어서 속수무책으로 당하고, 외세도 쳐들어오기 힘드니까요. 그래서 온 나라를 수도원으로 만들려는 성리학이 득세했던 것 같아요. 그렇게 살다가 어느 날 일본이 왔고, 해방이 됐고, 쪼개졌고….

그런 상황에서 네이션 빌딩에 대한 개념이 있었던 사람이 이승만(李承晩)이었습니다. 그는 공산주의는 문명에서 뒤떨어진 것이라고 하면서 영미(英美)문명을 높이 평가했죠. 그래서 대륙진영이 아니라 자유진영에 속해야 한다고 판단했던 거 아닙니까? 그 바탕위에서 박정희(朴正熙)가 성과를 올렸습니다. 큰 틀에서 대한민국이 가는 방향은 어긋나는 방향이 아니었습니다.”

― 그럼 어쩌다가 대한민국이 이렇게 되어 버린 걸까요.

“네이션 빌딩이라는 것은 조화와 균형을 잡아서 지속 가능한 나라를 만든다는 것을 의미합니다. 가치의 균형 개념 없이 특수이익만 추구하는 애들이 생긴 거죠. 그게 지대추구집단들이잖습니까? 자기들의 권리 이익만 엄청 추구하는…. 공무원도 그렇고 노동도 그렇고…. 저는 자동차에 비유를 합니다. 자동차에 바퀴 하나가 엄청나게 커져 버리거나, 브레이크만 강화하면 차가 굴러갈 수 있나요?”

― 당연히 굴러갈 수 없겠지요.

“지금 대한민국은 정치나 공공부문이라고 하는 한쪽 바퀴만 커진 상태입니다. 정의와 공정을 내세우고, 불법·반칙을 잡고, 약자를 보호한다는 명분으로 국가규제만 엄청 커졌습니다. 브레이크만 강화를 한 거지요. 그래서 나라가 안 굴러가는 거예요.

위에 있는 힘센 집단들과 상층집단만이 지대추구를 하는 게 아니에요. 온 국민이 대아(大我)를 버리고 소리(小利)를 좇아 지대추구를 하고 있어요. 적게 일하고 많이 처먹는 걸 당연시하고요,”

“저출산은 약탈체제에 대한 미래세대의 복수”

김대호 소장은 “우리 사회 모든 부문에서 조화와 균형이 깨져 버렸다”고 지적했다.

“노동권과 재산권의 균형을 봅시다. 노동권이 강해져 버리면 재산권이 침해당하잖습니까? 그러면 재산 가진 사람이 고용하고 투자 안 합니다.

권리와 의무의 균형도 있고, 혜택과 부담의 균형도 있죠. 이게 연금(年金) 쪽에서 지금 심각하잖아요? 혜택은 큰 데 부담은 적고…. 이건 본질이 약탈이거든요. 공무원은 국민을 약탈하고, 국민은 발언권 없는 후(後)세대를 약탈하는 것 아닙니까? 후세대는 기회가 너무 적으니까 1년에 35만8000명밖에 안 낳지 않습니까? 아버지 세대에는 100만명이 태어났는데…. 현재의 저출산 고령화 인구 구조는 약탈체제에 대한 미래세대의 복수(復讐)입니다.”

여기서 김대호 소장의 목소리가 촉촉하게 젖어들었다.

“대한민국이 완전히 사분오열(四分五裂)되어 있는 것 같아요. 이제는 외환위기 직후 세계를 놀라게 했던 금(金) 모으기운동 안 일어납니다. 지금 생각하면 1997년 말 금 모으기가 아득한 꿈이에요. ‘우리가 그런 적이 있었나’ 싶을 정도로…. 아마 국가공동체에 대한 애정과 자부심이 없을 거예요. 오로지 내가 좋은 지대추구집단에 끼는 것만 중시하고 있어요. 그게 고시(考試)·공시(公試) 열풍으로 나타나고 있는 거죠.

정치집단이 이걸 타파해야 하는데, 정치집단에 담대한 변화와 개혁 의지가 없는 것 같아요. 이제 큰 바람과 큰 해류를 일으켜야 할 때입니다.”

― 무슨 얘긴가요.

“동력선(動力船)은 스크루를 돌리고 자기가 키를 잡아서 갑니다. 흐름에 역행하기도 합니다. 그런데 한국 정치는 다 무동력선 같아요. 이 무동력선을 움직이려면 큰 바람과 큰 해류가 일어야 합니다. 그래야 한다는 건, 나라가 정말 불행한 거죠.”

― 어떻게 바람과 해류를 일으킬 생각입니까.

“우선 담론 시장에서 점유율을 올려 나가야겠지요. 아까 말한 것처럼 수백만 명이 진리와 정의, 진실, 공정과 공평, 나라가 나아갈 길에 대해 외치면서 봉기하게 만들겠다는 겁니다.”

― 그게 말처럼 쉽게 되겠습니까.

“쉽지 않겠지만, 이런 생각을 공유하는 사람들을 정치적으로 결집해야죠. 정치결사를 만들어서 돌파해야죠. 그게 앞서 말한 반조선자유민주공화연대전선입니다. 새로운 정치세력이 나와서 바람을 일으키고 자유한국당과 바른미래당을 연합하게 하든지, 환골탈태시키는 게 핵심입니다. 두 당이 환골탈태하지 않은 상태에서 연합해서는 이 거대한 지대추구집단 및 북한이 지지·엄호하는 집단을 이길 수 없을 것 같아요.”

김대호 소장은 “사상, 정책패키지, 이슈파이팅의 3박자를 갖춘 강령을 공유하는 정치결사를 만들기 위한 학교를 만들려고 한다”고 말했다.

― 페이스북에서 정치학교를 만들기 위한 공간을 구한다고 글을 올린 걸 봤습니다.

“학교는 오프라인에서는 수십 명이 듣더라도, 온라인에서는 수만, 수십만 명이 듣지 않습니까? 그걸 이번 가을에 시작하려 하고 있어요. 장소는 여의도쪽을 생각하고 있습니다.”⊙