입력 : 2013.08.01 15:54 | 수정 : 2013.08.03 10:40

北 선박, 올해 두 차례나 작전구역 침범

北경비정 2척 NLL 북쪽 지역에서 포착

언론사 최초로 P-3CK 타고 1800km ‘난기류’ 비행

北 대공미사일 피해 150m 超저고도 기동

지난 7월 10일 오전 11시30분 제주공항. 해군 제6항공전단 소속 제615 비행대대의 해상초계기(이하 P-3CK)가 관제탑의 이륙허가를 기다리고 있었다. P-3CK의 이날 비행임무는 NLL(북방한계선)상의 북한·중국 어선 등을 감시하고, 영해(領海)를 침범하는 북한·중국·러시아 함정과 잠수함을 탐색하는 것이었다.

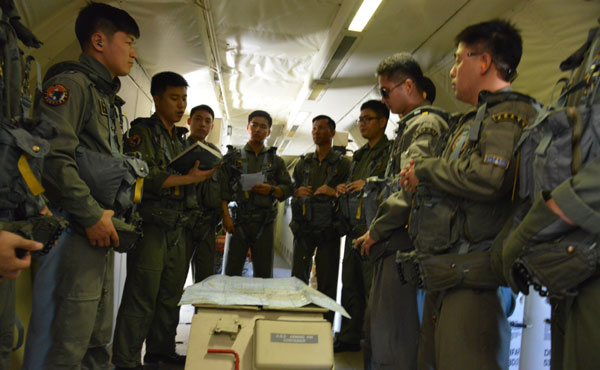

《월간조선》은 해군의 협조로 2011년 1월 실전배치한 개량형 해상초계기 P-3CK를 탑승하는 기회를 얻었다. 이륙 직전, 제615 비행대대 조종사들과 승무원들은 비상장구를 착용하고 30분간 긴박하게 ‘플레인 사이드 브리핑’을 가졌다.

서해상에서 작전 중인 최신예 해상초계기 P?CK(해군 제공).

서해상에서 작전 중인 최신예 해상초계기 P?CK(해군 제공).

승무원들은 ‘수중 적은 일발필중, 수상 적은 초전격침’이라고 적혀 있는 출입구 앞에 모여 임무지휘관이자 조종사인 오강민 소령(해사 56기)을 중심으로 임무 점검을 마쳤다. 오 소령은 “오늘 비행한계선(FLL·Flight Limited Line)까지 260마일(418km)을 비행할 것이다. 서해 시정(視程)이 불량하니 각별히 주의하라”고 말했다. 승무원들은 “안전비행”이라는 구호를 외치고 각자 위치로 돌아갔다.

2010년 천안함 폭침사건, 연평도 포격 도발 등 잇따른 북한의 서해상 도발과 ‘2007년 남북정상회담 대화록’ 공개를 통해 국민들의 관심이 NLL에 쏠려 있다는 것을 의식한 듯 한 치의 틈도 보이지 않겠다는 결의가 느껴졌다.

P-3CK 전방 조종석 정조종사 자리에 앉은 기자

P-3CK 전방 조종석 정조종사 자리에 앉은 기자

최인근 대대장(중령·사관후보 86기)은 “천안함 피격 이후 대잠전(對潛戰) 능력을 집중적으로 강화해 운용 중”이라며 “P-3CK와 링스 헬기 등을 증강해 항공초계를 대폭 강화했다”고 했다. 해군은 모두 16대의 해상초계기를 보유해 휴전선 길이의 9.5배, 남한 넓이의 3.3배에 이르는 30만km²의 작전해역에 대한 상시 감시와 주요 해상교통로를 보호하는 데 주력하고 있다.

해군은 현재 P-3C 8대와 한국형 P-3CK 8대 등 16대를 보유하고 있다. 해군은 천안함 폭침 사건에 따라 잠수함 탐지 능력을 높이기 위해 2011년 1월부터 한국형 해상초계기(P-3CK) 8대를 작전 배치했다.

이륙 전 P-3CK 기체 아래에서는 무장정비사들이 어뢰와 대함능력을 갖춘 AGM-84 하푼 미사일을 장착했다. 이 미사일은 최신형 공대함 및 공대지 미사일로 항구에 정박해 있는 적 함정을 타격할 수 있다. P-3C는 하푼 대함 유도탄 6발, 기뢰(K-701C) 9발, 어뢰(MK-44) 8발, 대잠폭탄, 소노부이(sonobuoy·음탐기) 84발 등으로 무장했다.

김정도 중령(사관후보 89기)은 “P-3C의 탑재장비들이 286 컴퓨터 수준이었다면 P-3CK는 486 컴퓨터를 탑재한 셈”이라며 “육상 표적 분석 능력도 우리 군이 운용하는 금강정찰기에 필적할 만한 성능을 보유하고 있다”고 했다.

지난해 12월, 北 은하3호 미사일 산화제통 발견

제주기지를 이륙한 해상초계기는 구름 한 점 없는 한라산을 선회해 서해상으로 진입했다. 서해 바다는 평화롭기만 했다. 고도를 400여m로 낮추자 컨테이너를 가득 실은 화물선, 어선들이 눈에 들어왔다. 우리 선박들의 ‘경호’ 임무를 수행 중인 해군함정도 보였다.

P-3CK는 최대 시속 761km로 14~15시간 체공(滯空)하며, 4400km 주변지역을 감시할 수 있다. 이날은 NLL 아래 30~40km에 설정된 비행한계선(FLL)까지 비행해 북측 함정과 어선들의 동태를 감시할 예정이다.

오강민 소령(맨 왼쪽) 주도로 승무원들이 사전 전술토의와 임무숙지를 위한 ‘플레인 사이드 브리핑’을 하고 있다.

오강민 소령(맨 왼쪽) 주도로 승무원들이 사전 전술토의와 임무숙지를 위한 ‘플레인 사이드 브리핑’을 하고 있다.

P-3CK가 450m 상공에 이르자, 김정도 중령은 “P-3CK는 이착륙 시는 민항기와 동일하게 계기비행(IFR)을 하지만, 임무비행에 돌입하면 시계비행(VFR)을 한다”고 했다. 김 중령은 “서해는 북한어선과 선박, 중국과 러시아의 전투함들이 오가는 살벌한 해역”이라며 “방공식별구역 내 허가받지 않은 외국 선박이 들어오면 근접 감시기동을 통해 60m 상공까지 저공 비행해 영해 밖으로 퇴거조치를 한다”고 했다.

“잠수함의 동향을 파악한 적이 있느냐”고 하자, 김 중령은 “1997년 11월 소흑산도 해상에서 중국의 밍(明)급 잠수함을 발견, 소노부이를 투하하는 등 11시간35분 동안 추적해 부상(浮上)시킨 사례가 있다”고 말했다.

제615 비행대대는 올 들어 두 차례나 서해상의 한국방공식별구역(KADIZ)을 무단 항행하는 선박을 작전인가구역(AO·Areas of Operation) 밖으로 몰아냈다고 한다. 북한 선박 진송호(4월 18일), 신진2호(5월 1일). 작전인가구역은 평시 아군의 해상 및 공중 전력을 효과적으로 통제하기 위해 합참의장이 설정하는 구역을 말한다.

서해상과 동해상에는 중국과 러시아, 그리고 일본의 전투함과 정보함도 출몰한다. 제615 비행대대는 작전인가구역을 침범한 중국의 하이난급(3월 19일), 루다급(4월 1일), 루양급(4월 5일) 구축함, 러시아 정보함 쿠릴리(3월 22일), 비슈냐(작년 6월 22일), 독도 근해에 접근한 일본 해상보안청의 함정 PL-01(2월 3일), PL-103(1월 28일) 등을 추적해 영상·전자정보를 수집한 것으로 알려졌다.

제615 비행대대 박지훈 대위(해사 63기)는 “최근 AO지역에서 중국 잠수함이나 작전 반경이 짧은 북한 군함은 발견되지 않고 있지만, 만일의 사태에 대비해 경계임무를 수행하고 있다”고 했다. 그는 “해군 6전단은 지난해 12월 북한의 은하3호 장거리 미사일 1단 추진체 산화제통을 발견해 소해함(기뢰탐색함)에 인계했다”며 “지난해 4월에도 북한이 발사한 미사일 잔해 부유물을 초계비행을 통해 찾아냈다”고 했다.

NLL 이북에 북한 경비함 2척 포착

기자가 탑승한 P-3CK는 FLL을 향하고 있었다. P-3CK는 NLL 남쪽 30km 해상에서 기수(機首)에 있는 레이더와 적외선 열상장비(EO/IR) 등으로 NLL을 감시했다. 레이더는 320km 떨어진 목표물을 포착할 수 있어 북한 쪽 수역을 감시하는 데 유용하다.

김정도 중령은 북측 지역인 장산곶을 영상으로 바라보며 “레이더에 덩어리처럼 보이는 것이 100~150척에 이르는 북한 어선들”이라며 “이곳에서 장산곶의 실제거리는 약 64km 정도”라고 했다.

그때, NLL 이북에 북한 경비함 2척이 P-3CK의 첨단 레이더에 포착됐다. 레이더는 북한 경비함은 물론 원거리의 우리 해군 함정들도 찾아내 대수상함 세력, 대잠세력, 공중세력으로 표시했다.

TCD에 나타난 위치는 위도 37도, 경도 125도 지점이었다. P-3CK 승무원들은 17마일 해상에 있는 진해함도 포착해 기자를 진해함 상공으로 안내했다. 진해함이 하얀 포말(泡沫)을 일으키며 북쪽으로 향하고 있었다.

김 중령은 “현재 북한 함정은 NLL 북방에 위치하고 있다”며 “북한 함정은 항로대를 준수하고 있고, 북한 어선을 단속하고 있는 것으로 보이며 도발징후는 없다”고 분석했다. P-3CK는 NLL을 따라 비행고도를 150~200m로 더욱 낮게 유지했다.

북한의 구(舊)소련제 지대공 미사일(SA-5)과 견착식 지대공 미사일(SA-7, 16) 공격에 대비하기 위해서다. SA-5는 사정거리 250km로, 지대공 미사일 중 사정거리가 가장 긴 것으로 알려졌다. SA-7, SA-16의 사거리는 각각 3.7km, 4.5km다.

그는 “북한의 지대공 미사일 발사, 북한 전투기의 공격을 감지하면 오산의 연합공군참모와 한국항공우주작전본부(KAOC), 공군작전사령부의 중앙방공통제소(MCRC)의 지원을 받아 해군 구축함과 함께 공동작전을 펼치게 된다”며 “P-3CK도 자체적으로 미사일 기반장비인 채프/플레어를 장착하고 있다”고 했다.

음향조작사와 잠수함의 ‘숨바꼭질’

P-3CK의 꽃은 수중의 음파를 탐지해 잠수함을 추적, 격침하는 일이다. 그 일을 맡은 사람을 ‘음향조작사’라고 한다. 송재영 원사는 “P-3CK는 소노부이를 통해 잠수함의 음향을 가려내고, 자기탐지장비(MAD)를 사용, 금속의 자성(磁性)이 흐트러지는 원리를 이용해 잠수함을 찾는다”고 했다.

P-3CK와 잠수함의 쫓고 쫓기는 숨바꼭질은 음향조작사와 잠수함 간의 ‘게임’이다. 음향조작사는 ‘P-3CK의 귀’에 해당한다. 동료인 장재현 하사는 “우리 해군의 209급 잠수함은 정숙성이 높아 P-3CK가 옆으로 지나가도 모를 정도지만, 북한 잠수함은 소음이 커 탐지하기가 수월하다”고 했다.

그는 “사람마다 목소리가 다르듯 각국 잠수함마다 음문(音紋)이 다르다”며 “해군은 숙련된 음향조작사들을 보유하고 있어 북한을 포함해 주변국 잠수함의 프로펠러음, 엔진음, 연료펌프음 등의 특성을 알고 있다”고 했다.

그 순간, 서해상에서 작전 중인 함정에서 미식별 수중 접촉물을 발견했다는 정보가 접수됐다. 해상초계기는 기수를 틀어 현장으로 향했다. 육안 식별을 위해 고도를 100여m까지 낮췄다. 기체는 요동쳤고, 조종석 전방 방풍창은 바다에 빠질 정도로 해수면과 맞닿았다. 속이 울렁거릴 정도였다. 초계기는 레이더와 적외선 영상수색 장비를 이용해 감시·추적을 시작했다.

P-3CK의 작전을 총괄하는 임무지휘관(TACCO)은 ‘공격 인가(認可) 요청’을 하고, 수중 물체를 식별하기 위해 자기탐지장치(MAD)로 자기장을 탐지하기 시작했다. 무장조작사가 소노부이를 발사하자 “펑” 하는 소리와 함께 낙하산을 펴며 해상으로 떨어졌다.

김정도 중령은 “P-3C는 소노부이를 투하해 8발을 동시감청할 수 있었으나, P-3CK는 32발의 소노부이를 동시 감청할 능력을 갖고 있다”며 “각종 첨단 장비 덕분에 대잠전에서 필수적인 탐색→식별→추적→공격에 이르기까지 지휘관이 신속하게 결심할 수 있게 됐다”고 했다.

최남단 離於島 초계비행

초계기는 서해 5도를 앞에 두고 비행한계선(FLL)까지 올라갔다가 기수(機首)를 남쪽으로 돌렸다. 김 중령은 “서해상의 NLL까지 접근하면 북한의 미사일 공격에 노출되기 때문에 비행 안전을 위해 FLL 선을 설정했던 것”이라고 했다.

어느덧 P-3CK는 기수를 남쪽으로 돌려 이어도(離於島)를 향하고 있었다. 제615 비행대대는 최근 동북아 지역의 영토분쟁 가능성에 대비하는 차원에서 이어도도 초계비행 구역에 포함시키고 있다고 한다.

이어도는 한국 최남단 섬인 마라도에서 149km, 중국 측에서 가장 가까운 유인도인 서산다오(蛇山島)에서는 287km 떨어져 있는 수중 암초(underseas feature)로 한국과 중국의 배타적경제수역(EEZ)이 중첩되는 곳이다. 중국은 이어도에 대한 관할권 확장 의지를 수차례에 걸쳐 드러낸 바 있다.

그때 갑자기 조종석에서 “이어도 해양과학기지다!”라는 소리가 들렸다. 2003년 6월 세워져 올해로 준공 10년을 맞은 ‘이어도 해양과학기지’가 제주 마라도 서남쪽 149km 지점에 우뚝 솟아 있었다. 기지 완공 직후 강력한 태풍 ‘매미’가 강타했고, 이후 10여 개의 태풍이 통과했지만 거뜬히 견뎌냈다는 사실에 대견하기만 했다.

해양과학기지 왼쪽으로 우리의 3000t급 해경정(3006호)이 지나가는 모습이 관측됐다. 측면에 ‘KOREA COAST GUARD’라는 글씨가 선명했다. 해양과학기지 오른쪽 1마일 떨어진 해상에는 해양과학기지 전용선인 ‘해양누리호’가 보였다.

김정도 중령은 “이어도 초계비행은 중국에 우리의 영토의지를 확고하게 심어주고 있다”며 “중국의 함정들이 주변 해상을 초계하고 있는 것으로 파악되고 있어 이 지역을 방어하기 위해 항공세력의 증강이 절실하다”고 했다.

P-3CK는 제주공항으로 기수를 돌렸다. 기관조작사가 잔여연료가 1만4329파운드(6.5t), 1시간10분 분량이 남았다고 보고했다. 오후 4시40분 P-3CK는 4시간30분의 비행임무를 마치고 제주공항 활주로에 안착(安着)했다.

이날 P-3CK가 비행한 거리는 서울-도쿄를 왕복한 거리에 육박하는 1800km. 임무 성격상 5시간 가까이 저고도 비행과 적 미사일 회피기동을 반복하는 바람에 활주로에 내리는 순간, 현기증이 일었다.

크게

크게 작게

작게

요즘

요즘 싸이 공감

싸이 공감 MSN 메신저

MSN 메신저