바지사장’ 편법에 멍드는 公기관 의무구매 입찰

손영일 기자

입력 2016-08-15 03:00:00 수정 2016-08-15 03:00:00

2009년 中企판로 지원 첫 도입… 여성-사회적 기업 등으로 확대

납품따내기 경쟁 치열해지자 대표로 아내나 장애인 내세워

정부 “TF 꾸려 제도 재정비 추진”

서울의 A공립초등학교는 올해 초 교육기자재 공급회사인 B사와 계약을 추진하다 포기했다. B사가 제출한 서류에는 회사 대표가 여성인 C 씨로 기재돼 있었지만, 학교 측이 확인한 실상은 달랐다. 실제 대표는 C 씨의 남편이었고, C 씨는 평범한 가정주부였다. A학교가 연간 일정 금액만큼은 의무적으로 중소기업과 여성기업 제품을 구매해야 한다는 것을 노리고 ‘바지 사장’을 내세운 것이다.

공공기관 등이 중소기업, 장애인기업, 여성기업 등의 제품을 일정 비율 의무적으로 구매하도록 한 공공기관 의무구매 제도를 악용하는 사례가 빈발하고 있다. 의무구매 항목이 7년간 대폭 늘어나 ‘의무구매 꼬리표’를 달지 못하면 공공기관 납품이 어려워지자 이 같은 비리가 횡행하고 있다.

○ 의무구매 시행 7년 만에 포화

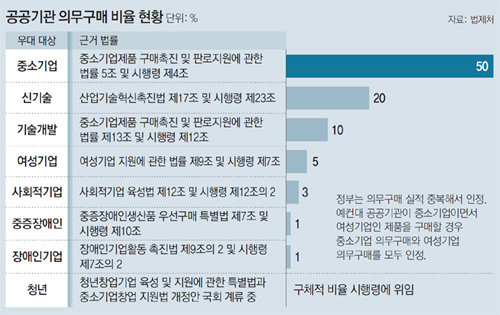

14일 국무조정실에 따르면 공공기관이나 정부·지방자치단체로부터 재정지원을 받는 기관의 연간 구매금액 가운데 중소기업, 장애인기업, 여성기업 등으로부터 의무적으로 구매해야 하는 금액은 75∼80%에 달한다. 공공기관에 납품되는 제품 10개 중 8개는 ‘의무구매 꼬리표’를 달고 판매된 셈이다.

의무구매 제도는 중소기업의 판로 개척을 지원하기 위해 2009년 처음 도입됐다. 이후 기술개발, 신기술, 여성기업, 중증장애인, 장애인기업, 사회적기업 등 다양한 이름이 의무구매 항목에 추가됐다. 최근에는 새누리당 조경태 의원과 더불어민주당 황희 의원이 청년기업 제품을 의무적으로 구매하도록 하는 내용의 법안을 각각 대표 발의했다.

정부나 공공기관들도 중소기업이나 여성 등을 지원하기 위한 의무구매 제도의 취지에 대해선 대체로 공감하고 있다. 하지만 해가 갈수록 의무구매 대상이 늘면서 의무구매 대상이 아닌 기업은 품질이 우수해도 정부나 공공기관에 납품하기가 어려워지는 문제가 생겼다.

이런 이유로 공공기관 납품을 위한 ‘의무구매 스펙’ 경쟁도 치열해지고 있다. 정부가 의무구매 항목별 실적을 중복 인정해주기 때문이다. 중소기업이면서 여성기업인 제품을 구매하면 중소기업 의무구매와 여성기업 의무구매 실적으로 모두 인정해 주는 식이다. 한 중소기업 대표는 “이제는 중소기업이란 것만으로는 공공조달시장에서 경쟁력이 없다”며 “최소한 대표가 여성이거나 기술특허라도 갖고 있어야 명함이라도 내밀 수 있다”고 한숨을 내쉬었다.

○ 바지사장 내세우는 기업들

‘의무구매 스펙’ 경쟁이 치열하다 보니 B사처럼 아내나 고령의 노모, 갓 대학을 졸업한 딸 등을 대표이사로 앉히는 ‘바지사장’ 회사들이 등장하고 있다. 경기도의 D기업은 남은 제품을 결식노인이나 장애인 단체에 무료 공급한 뒤 기부금 영수증을 받아 사회적기업으로 등록했다. 사회적기업 제품 구매 실적이 기획재정부의 공공기관 경영평가에 반영된다는 점을 노린 것이다. 군부대에 납품하는 일부 회사는 장애인 단체의 명의를 빌려 입찰에 나섰다가 조달청에 적발되기도 했다.

전문가들은 사회적 지원이 꼭 필요한 기업들에 혜택이 돌아가게 하려면 공공기관 의무구매 제도의 효과를 정밀하게 분석하는 시스템을 갖춰야 한다고 지적한다. 정부 내부에 의무구매 항목을 관리하고 통제하는 ‘컨트롤타워’가 없기 때문이다. 중소기업 의무구매는 중소기업청, 신기술은 산업통상자원부, 중증장애인은 보건복지부 등으로 각 부처가 의무구매 항목을 경쟁적으로 늘리고 있지만 이 효과를 제대로 검증하지 못하고 있다는 비판이 나온다.

전문가들은 또 의무구매 대상에 신규 항목을 추가할 때엔 타당성을 꼼꼼히 따져보는 검증 과정도 만들 필요가 있다고 강조한다. 정부 관계자는 “의무구매 제도가 포화상태에 이른 만큼 제도 재정비의 필요성은 인식하고 있다”며 “국조실과 기재부, 조달청 등으로 구성된 공공조달 태스크포스(TF)에서 해당 문제를 논의하겠다”고 말했다.

세종=손영일 기자 scud2007@donga.com

납품따내기 경쟁 치열해지자 대표로 아내나 장애인 내세워

정부 “TF 꾸려 제도 재정비 추진”

서울의 A공립초등학교는 올해 초 교육기자재 공급회사인 B사와 계약을 추진하다 포기했다. B사가 제출한 서류에는 회사 대표가 여성인 C 씨로 기재돼 있었지만, 학교 측이 확인한 실상은 달랐다. 실제 대표는 C 씨의 남편이었고, C 씨는 평범한 가정주부였다. A학교가 연간 일정 금액만큼은 의무적으로 중소기업과 여성기업 제품을 구매해야 한다는 것을 노리고 ‘바지 사장’을 내세운 것이다.

공공기관 등이 중소기업, 장애인기업, 여성기업 등의 제품을 일정 비율 의무적으로 구매하도록 한 공공기관 의무구매 제도를 악용하는 사례가 빈발하고 있다. 의무구매 항목이 7년간 대폭 늘어나 ‘의무구매 꼬리표’를 달지 못하면 공공기관 납품이 어려워지자 이 같은 비리가 횡행하고 있다.

○ 의무구매 시행 7년 만에 포화

14일 국무조정실에 따르면 공공기관이나 정부·지방자치단체로부터 재정지원을 받는 기관의 연간 구매금액 가운데 중소기업, 장애인기업, 여성기업 등으로부터 의무적으로 구매해야 하는 금액은 75∼80%에 달한다. 공공기관에 납품되는 제품 10개 중 8개는 ‘의무구매 꼬리표’를 달고 판매된 셈이다.

의무구매 제도는 중소기업의 판로 개척을 지원하기 위해 2009년 처음 도입됐다. 이후 기술개발, 신기술, 여성기업, 중증장애인, 장애인기업, 사회적기업 등 다양한 이름이 의무구매 항목에 추가됐다. 최근에는 새누리당 조경태 의원과 더불어민주당 황희 의원이 청년기업 제품을 의무적으로 구매하도록 하는 내용의 법안을 각각 대표 발의했다.

정부나 공공기관들도 중소기업이나 여성 등을 지원하기 위한 의무구매 제도의 취지에 대해선 대체로 공감하고 있다. 하지만 해가 갈수록 의무구매 대상이 늘면서 의무구매 대상이 아닌 기업은 품질이 우수해도 정부나 공공기관에 납품하기가 어려워지는 문제가 생겼다.

이런 이유로 공공기관 납품을 위한 ‘의무구매 스펙’ 경쟁도 치열해지고 있다. 정부가 의무구매 항목별 실적을 중복 인정해주기 때문이다. 중소기업이면서 여성기업인 제품을 구매하면 중소기업 의무구매와 여성기업 의무구매 실적으로 모두 인정해 주는 식이다. 한 중소기업 대표는 “이제는 중소기업이란 것만으로는 공공조달시장에서 경쟁력이 없다”며 “최소한 대표가 여성이거나 기술특허라도 갖고 있어야 명함이라도 내밀 수 있다”고 한숨을 내쉬었다.

○ 바지사장 내세우는 기업들

‘의무구매 스펙’ 경쟁이 치열하다 보니 B사처럼 아내나 고령의 노모, 갓 대학을 졸업한 딸 등을 대표이사로 앉히는 ‘바지사장’ 회사들이 등장하고 있다. 경기도의 D기업은 남은 제품을 결식노인이나 장애인 단체에 무료 공급한 뒤 기부금 영수증을 받아 사회적기업으로 등록했다. 사회적기업 제품 구매 실적이 기획재정부의 공공기관 경영평가에 반영된다는 점을 노린 것이다. 군부대에 납품하는 일부 회사는 장애인 단체의 명의를 빌려 입찰에 나섰다가 조달청에 적발되기도 했다.

전문가들은 사회적 지원이 꼭 필요한 기업들에 혜택이 돌아가게 하려면 공공기관 의무구매 제도의 효과를 정밀하게 분석하는 시스템을 갖춰야 한다고 지적한다. 정부 내부에 의무구매 항목을 관리하고 통제하는 ‘컨트롤타워’가 없기 때문이다. 중소기업 의무구매는 중소기업청, 신기술은 산업통상자원부, 중증장애인은 보건복지부 등으로 각 부처가 의무구매 항목을 경쟁적으로 늘리고 있지만 이 효과를 제대로 검증하지 못하고 있다는 비판이 나온다.

전문가들은 또 의무구매 대상에 신규 항목을 추가할 때엔 타당성을 꼼꼼히 따져보는 검증 과정도 만들 필요가 있다고 강조한다. 정부 관계자는 “의무구매 제도가 포화상태에 이른 만큼 제도 재정비의 필요성은 인식하고 있다”며 “국조실과 기재부, 조달청 등으로 구성된 공공조달 태스크포스(TF)에서 해당 문제를 논의하겠다”고 말했다.

세종=손영일 기자 scud2007@donga.com

'경제,사회문화 > 사회 , 경제' 카테고리의 다른 글

| 예산 로비 (0) | 2016.08.15 |

|---|---|

| 민중연합당 全大 곳곳 '이석기 석방하라'…통진당 부활 논란 (0) | 2016.08.15 |

| 구례군 휴양지 숙박시설 (0) | 2016.08.12 |

| 누가 천년 후의 희망을 묻고 있는가 (0) | 2016.08.12 |

| 梨大 사태를 보며 '서울 상대'를 떠올린다 (0) | 2016.08.11 |